「若いほどセキュリティ教育の受講経験が多く、脅威に遭遇した経験は少ない」 IPAが情報セキュリティに対する意識調査結果を発表:PC利用者の方が「脅威名の認知度」が高い

IPAは、「2020年度情報セキュリティに対する意識調査」の結果を発表した。10代や20代はセキュリティ教育の受講経験が多く、脅威への遭遇経験が少ないことが分かった。

情報処理推進機構(IPA)は2021年3月4日、「2020年度情報セキュリティに対する意識調査」の結果を発表した。同調査には「脅威編」と「倫理編」があり、前者は一般国民のサイバーセキュリティに対する脅威の認識と対策の実施状況を、後者はネットモラルに対する現状などを調べている。

今回の脅威調査は「標的型攻撃」といった脅威名の認知度や、脅威への遭遇経験と被害経験、パスワードの管理方法などを調べた。倫理調査では、2020年に問題となったSNSを使ったデマの拡散や、未成年者がスマートフォンを介して知り合った人と面会したことで発生した事案を受け、調査設計を再考し、質問項目を見直したとしている。

なお、今回の脅威調査は回答する際に利用した機器がPCかスマートフォンかで分けて集計している。

PC利用者の方が「脅威名の認知度」が高い

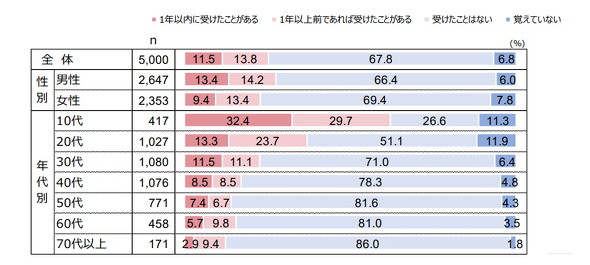

脅威調査の結果を見ると、セキュリティ教育の受講経験がある人の割合はPC利用者が13.6%、スマートフォン利用者が16.1%だった。年代別では10代が突出して高く、PC利用者では40.5%、スマートフォン利用者では43.8%に上った。

脅威名の認知度についてはスマートフォン利用者よりPC利用者の方が高かった。脅威別では「フィッシング詐欺」や「不正ログイン」の認知度が高く、「セクストーション」や「スミッシング」「DoS攻撃」の認知度が低かった。

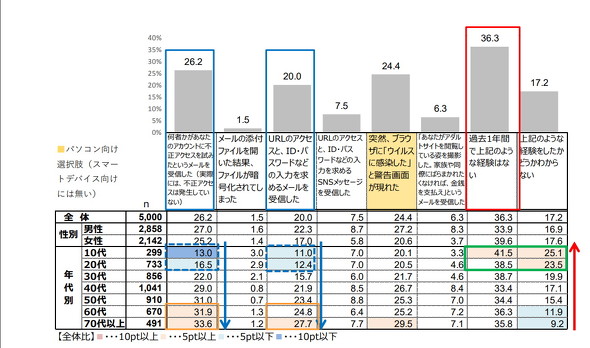

脅威に遭遇した経験については「経験なし」と回答した割合はPC利用者の36.3%、スマートフォン利用者の28.5%。年代別では、「経験なし」または「分からない」と回答した割合は10代と20代が高かった。フィッシングメールについては年代が上がるほど遭遇率が上がっていた。

パスワードに「推測しにくいパスワード」を設定しているかどうかを調べると、設定率はPC利用者の82.1%、スマートフォン利用者の77.4%だった。スマートフォンを利用する若年層の対策率が低く、1年以内の対策開始の割合が高かった。パスワードの使い回しをしないという対策の実施率は、PC利用者の55.6%、スマートフォン利用者の47.7%だった。パスワードの管理方法は、「自分で記憶」が最も多く、次点が「紙にメモ」だった。

個人情報を公開しても「公開範囲を限定しているので問題はない」

次に、倫理調査の結果を見ると、インターネットや情報に関する倫理教育の受講経験がある割合は、全体の25.3%。年代別では若いほど高く、10代は62.1%と過半数を占めた。IPAは「生徒や学生には倫理教育の機会を提供する環境が整備されつつあるが、成人や社会人に対するインターネットや情報に関する倫理教育の受講機会創出が課題だ」と指摘している。

SNSで情報を拡散した経験を調べると、「拡散経験はない」との回答が全体の56.6%を占めた。年代別では若いほど経験がある割合が高く、10代は62.4%、20代は56.3%と、いずれも過半数を占めた。

自分の個人情報をSNSで公開したことのある人は過半数を占め、公開した情報のトップ3は「性別」「居住している都道府県」「趣味・関心」。自分の個人情報を公開した理由は「公開範囲を限定しているので問題はない」と回答した割合が最も高く、全体の24.4%。次いで「家族や友人ではない第三者に知られても問題ない」が22.7%。「サービス利用のために公開が必須なのでやむを得なかった」は18.0%だった。

関連記事

隠されたFlag(答え)を探せ NRIセキュアテクノロジーズがハッキングトーナメントを開催

隠されたFlag(答え)を探せ NRIセキュアテクノロジーズがハッキングトーナメントを開催

NRIセキュアテクノロジーズは、ハッキングトーナメント「NRI Secure NetWars」をオンライン形式で開催する。サイバーセキュリティの知識や経験を活用し、隠されている答えを見つけ出し、時間内に獲得した合計点数を競う。 「セキュリティ人材」って、何ですか?――本当に必要なセキュリティ教育を考える

「セキュリティ人材」って、何ですか?――本当に必要なセキュリティ教育を考える

昨今「情報セキュリティ人材の不足」がしきりに叫ばれていますが、本当に人材は不足しているのでしょうか。そもそも、「セキュリティ人材」とは一体どのような人材を指すのでしょう? セキュリティ教育に現場で携わってきた筆者が、今求められる人材育成について考えます。 自社だけでできる、コストとリソースを最小限にした「CSIRT」構築レシピ&鉄則

自社だけでできる、コストとリソースを最小限にした「CSIRT」構築レシピ&鉄則

広く一般的な言葉として使われるようになった「CSIRT」。中堅・中小企業にも必要な理由と、コストとリソースを最小限にした、自組織で構築する際の鉄則や具体的な方法を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.