「管理職」をネガティブに捉えるのがもったいない理由――古川陽介氏、和田卓人氏、松本亮介氏らが語るスペシャリストまでの歩み:「Engineer Career Study #1」レポート(2/2 ページ)

古川陽介氏、和田卓人氏、松本亮介氏が振り返るスペシャリストになるまでの歩み

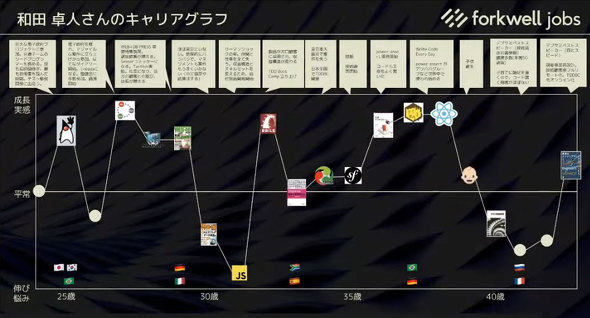

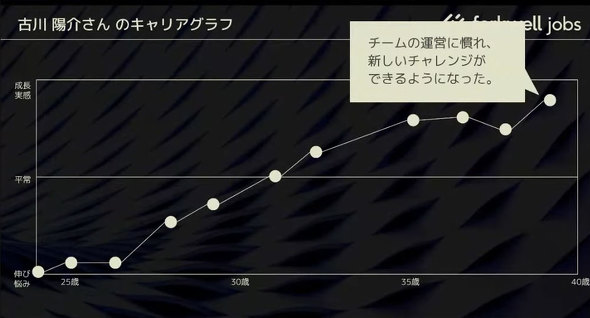

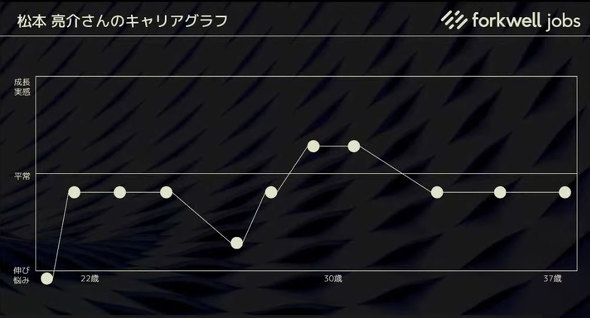

イベント後半は、レクター取締役の広木大地氏がモデレーターを務めながら、基調講演に登壇した古川陽介氏と、タワーズ・クエストで取締役社長の和田卓人氏、さくらインターネット研究所で上級研究員の松本亮介氏がそれぞれのキャリアを振り返り、それぞれの身に起きた出来事が自身の成長にどう影響したか整理したグラフを用いて解説した。

変化が激しいので疲れることはあったが、それも気にならないくらい楽しかった

新卒時代、Webアプリがどう実行されているかも分からなかったが、「Struts1」は利用していたという古川氏。社会人2〜3年目にOracleやJavaでサーバサイドのパフォーマンス改善に取り組み、27〜28歳のときに「C10K問題(クライアント1万台問題)」がきっかけでNode.jsを勉強し始めたという。

「Webがどう動いているか分からない中で、Node.jsに触れたときに楽しかったことが、現在のキャリアのきっかけになった。さまざまな技術領域の中からNode.jsを選んだというわけではなく、Node.jsを勉強することが楽しくてやり続けてしまって現在に至る」(古川氏)

34歳でゲーム会社からリクルートに転職し、シニアソフトウェアエンジニアとしての肩書を持って1年ですぐマネジャーになり、ITエンジニアとしての成長実感は落ちたが、チームのマネジメントに慣れてくると新しいチャレンジができるようになっていたという。

広木氏からの「疲れたと感じることはなかったか」という質問には次のように答えた。

「技術的にもコミュニティー的にも変化は激しいので『疲れた』と感じることはあったが、それも気にならないくらい楽しかった。エンジニアコミュニティーに育ててもらったというか、1人でやっていたら今のキャリアはなかったという思いが強い。一緒にやれる人を探すことが良いと考えている」(古川氏)

留年という挫折から始まった――周囲に負けないと取り組んでいたら周囲はすごい人だらけになっていた

さくらインターネットで研究者として活躍する松本亮介(まつもとりー)氏のキャリアのスタートは、大学のプログラミングの授業で誤って全く動かないコードを提出して留年したエピソードから始まったという。

「得意であるプログラミングの授業で留年したときの気分はどん底だった。その後、大学を学士で卒業してホスティングの会社でLinuxの構築・運用をしていた。その現場にはすごいエンジニアや研究者がいて全くかなわないと思った。いつも『頑張らないと』との思いですごい人を追い掛ける気持ちでやっていた」(松本氏)

転機となったのは2012年に組み込みスクリプト言語の「mruby」がTwitterで突如公開されたことだったという。

「mrubyが登場したのをみて面白そうだと感じ、すぐに飛びついた。ホスティング企業でApacheのモジュールを作るノウハウを培った経験もあり、誰よりも早く出すぞと思って徹夜で取り組み、mrubyの公開翌日にApacheモジュールの『mod_mruby』をリリースした。そのときは無心でゲームをやるような気持ちだった」(松本氏)

そうした活動がきっかけとなり、Ruby開発者のまつもとゆきひろ氏など多くのスペシャリストに囲まれるようになっていったという。

「スペシャリストに質問して理解してコードを書いてとゲームを遊ぶような感覚で繰り返していたら『日本OSS奨励賞』など複数の栄誉ある賞を頂けた。これをきっかけに声を掛けてもらったり仕事も増えたりするようになった」(松本氏)

広木氏からの「研究職に関するアドバイスを知りたい」という問いには次のように答えた。

「自身の経験を振り返ると『たまたまできた』というのが多く一般化するのは難しいが、古川氏が言及したように、楽しく没頭できることに取り組むことが大切だ。その上で、それが仕事なら、社会に還元できる仕組みを考え、どう人々や社会に役立つのか言語化するスキルを持つことが重要だと感じる」(松本氏)

リーマンショック、東日本大震災で収益構造を変えた

書籍『テスト駆動開発』の翻訳者、『SQLアンチパターン』の監修者で、テスト駆動開発の伝道師として知られる和田卓人(t-wada)氏のキャリアの初期は数千人規模の電子政府プロジェクトに参加し、基幹システムの開発に取り組んだことが印象に残っていると振り返る。

「ビル一棟に技術者がすし詰め状態になるような巨大なウオーターフォールプロジェクトに参画した。残業時間もすさまじく、残業代を全て技術書に突っ込んで勉強していた」(和田氏)

その頃にケント・ベック氏がレビューを募っていた出版直前の『テスト駆動開発』の生原稿を見せてもらったことがテスト駆動開発との出会いだったという和田氏。公共プロジェクトの次は、アジャイル開発をする会社でペアプログラミングとテスト駆動開発に取り組み、その後は父親が社長だった受託開発会社を引き継いだという。

「地方の製造業のシステム開発がメインで出張が増え、ほぼ東京にはおらず平日はホテル暮らしという状況だった。結果、マネジメントがうまくいかなくなった。社長として会社の複数案件を管理するのが難しくなる一方で、執筆や講演を引き受けてちぐはぐの状態になった。最終的に、マネジメント不全を起こしたプロジェクトや、業界へのリーマンショックの影響もあり、案件や仲間を全て失ってしまった」(和田氏)

その後、受託開発は景気に左右されるという実体験を経て、ビジネスの構造を変えることに取り組んだという。

「全ての案件がなくなったので、自分から売れるものを作らないと不況を生き残れないと感じた。売り物になるぞというものをパッケージ化しようと考えたときに『ブラウザから逃げるな(JavaScriptから逃げるな)』と腹をくくって取り込んだ。ブラウザでリッチアプリケーションを開発するのに注力した結果、大口顧客に採用され、受託開発だけでなく製品からの収入という2つの収益構造が生まれた」(和田氏)

その後は東日本大震災の影響で大口顧客を失うこともあったものの、技術顧問業を開始して新たな収益構造を獲得していったという。

「その頃に結婚もしたが、アウトプットが少なくなることはなかった。テストライブラリの『power-assert』を開発したり『SQLアンチパターン』を出版したりして、コードや文章をよく書く機会が増え、ITエンジニアとして成長を感じた。子どもが生まれると、技術書を読んだりコードを書いたりする時間がものすごく減ってしまったが、そこでコンサルティング業を収益のメインにして、今までインプットしてきたことをどうアウトプットさせるか、アウトプットする際の質を洗練させるところにこだわるようになった。現在はコロナ禍でアウトプットをリモートでする必要もでてきており、そこでさらなる洗練をさせているので成長を実感しているところだ」(和田氏)

アウトプットをして周囲からフィードバックをもらうサイクルを続けたことで今のキャリアにつながったと感じるという和田氏。「紆余(うよ)曲折あったが、自身の得意、不得意がはっきりとしていると分かったので、長所で短所を補うキャリアを描くことでより成長実感を感じることができた」と締めくくった。

関連記事

どの時代にも生き残るエンジニアのスキルとスタンス

どの時代にも生き残るエンジニアのスキルとスタンス

私がベンチャー企業を渡り歩きVPoEになるまでの経歴と、活躍している多数のエンジニアたちと出会い、一緒に仕事をしてきた経験を基に、外部の状況にかかわらず必要とされるエンジニアに共通するスキルやスタンスをお伝えします。 年収向上戦術 仕事をしていれば生き残れるが、作業をしていれば淘汰されるという話

年収向上戦術 仕事をしていれば生き残れるが、作業をしていれば淘汰されるという話

アフターコロナの弱肉強食ワールドでエンジニアが年収を向上させるためには、徹底的に仕事に集中しなければならない。では、そもそも仕事とは何なのだろうか――。 リーマンショックの生還者が語る、アフターコロナに訪れるSI不景気蟻地獄

リーマンショックの生還者が語る、アフターコロナに訪れるSI不景気蟻地獄

ポストコロナのIT業界とエンジニアの生き残り術を模索する特集「ポストコロナのIT業界サバイバル術」。第1弾は、リーマンショック、東日本大震災後の不景気地獄を知恵と技術力で生き抜いてきたソルジャーエンジニアが、SI業界にこれから何が起こるのか、そのときエンジニアはどうすればいいのか、を語ります。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

さくらインターネット研究所 上級研究員 松本亮介氏

さくらインターネット研究所 上級研究員 松本亮介氏 タワーズ・クエスト 取締役社長 和田卓人氏

タワーズ・クエスト 取締役社長 和田卓人氏