「幻の周囲の目」を気にして休憩を控える「休憩忖度」ーー約63%が回答:JTが職場の休憩に関して調査

JTは職場の休憩に関する調査結果を発表した。オフィスワーカーの多くが、休憩を取りづらい同調圧力の影響を受けて、休憩を取れない状況にあり、生産性が落ちているだけでなく、身体的・精神的ストレスも強くなっていることが分かった。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

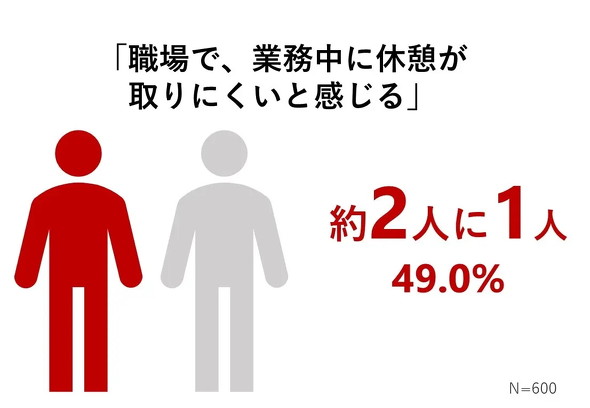

JTは2022年9月8日、職場の休憩に関する調査結果を発表した。それによると「業務中の小まめな休憩の必要性を感じる」と回答した人の割合は81.3%。ところが、職場で休憩の取りづらさを感じている人は49.0%を占め、そのうち82.6%は、その状況にストレスを感じていることが分かった。

この調査は日本企業で働く20歳代から50歳代までのオフィスワーカーを対象に実施し、600人から有効回答を得た。

女性中間管理職の37.3%が「周囲の目があるから休憩を取りにくい」と回答

業務中に休憩が取れない理由について聞くと「周囲の目」を挙げた人の割合が62.9%だった。その一方で、「周りの人には適切な休憩を取ってほしい」と回答した人の割合は81.4%、「周りの人が休憩を取ることを気にしない」は77.2%に上っている。JTは「大多数の人が周囲の人に休憩を取ってほしいと考えている中、オフィスワーカーの過半数が、『幻の周囲の目』を気にして休憩を控える『休憩忖度(そんたく)』状態にある」と分析している。

特に、女性中間管理職では37.3%が「周囲の目」によって休憩を取れていないと回答し、その76.7%はストレスを感じていた。そうした休憩が取りにくい環境を作り出している「目」の多くが上司であることも明らかになった。

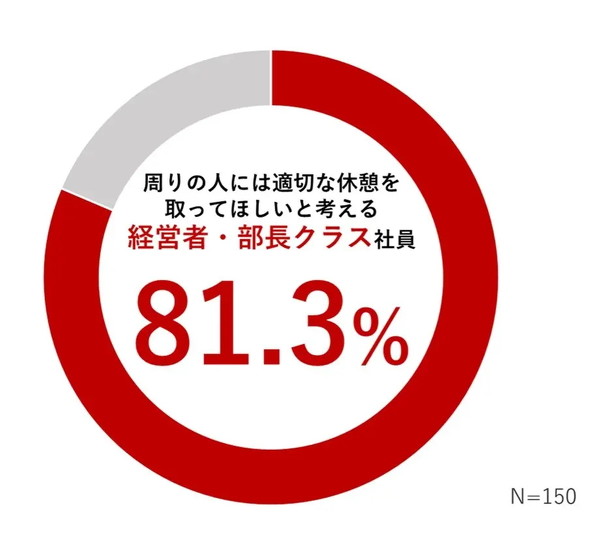

「その人が休憩をしていないと自分も業務中の休憩が取りづらいと感じる相手」として、「経営層」を挙げた人の割合は48.7%、「先輩・上司」は47.2%。その一方で、経営者・部長クラスの人のうち81.3%は「周りの人には適切な休憩をとってほしい」と回答した。

精神科医で早稲田大学スポーツ科学学術院の准教授を務める西多昌規氏は「調査結果からは『休憩を取りづらい雰囲気』という、実際にはない心理的幻想に同調してしまい、休憩を取れない状況にあることが読み取れる。興味深いのは、休憩を取らないダメージよりも、『休憩を取りづらい』雰囲気自体に違和感を覚えてストレスを感じている点だ。『休憩忖度』が起こる環境の改善を個人の自主性に頼るのではなく、最初は部署などの単位で緩やかに仕組みを作ることが重要だ」と述べている。

関連記事

「とうふメンタル」なボクがやっている、ヤバい予兆の見分け方、整え方

「とうふメンタル」なボクがやっている、ヤバい予兆の見分け方、整え方

ハードな仕事に「これ以上いくとヤバい」と感じたことはありますか? しかも、逃げられない状況で。そんな「心と身体が追い詰められたとき」の対処法を伝授します。 介護支援だけではなく、職員のメンタルチェックにもAIを活用 NTTドコモら4社が実証実験開始

介護支援だけではなく、職員のメンタルチェックにもAIを活用 NTTドコモら4社が実証実験開始

メディクルードとEDGEMATRIX、NTTドコモ、パナソニックi-PROセンシングソリューションズは、「映像エッジAI」を活用した介護AIソリューションの検証環境を構築する。実際の介護現場への導入を想定した実証実験も開始する。 休憩を入れない連続した会議は集中力低下とストレス増加の原因に Microsoftが調査結果を発表

休憩を入れない連続した会議は集中力低下とストレス増加の原因に Microsoftが調査結果を発表

Microsoftは、働き方に関する分析レポート「Research Proves Your Brain Needs Breaks」を公開した。休憩を入れずに連続して会議を行うとストレスが高まり、集中力が低下するという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.