仮想化の概要をさらっとつかもう:ビジネスパーソンのためのIT用語基礎解説

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第2回は「仮想化」です。ITエンジニアの自学用、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説用にご活用ください。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

1 仮想化とは

仮想化とは「ITリソースを論理的に集約、または分割する技術」です。仮想化技術がもたらす恩恵は大きく、昨今のITインフラにおいて不可欠の技術となっています。

2 仮想化の対象

代表的な仮想化の対象として、以下が挙げられます。

サーバ

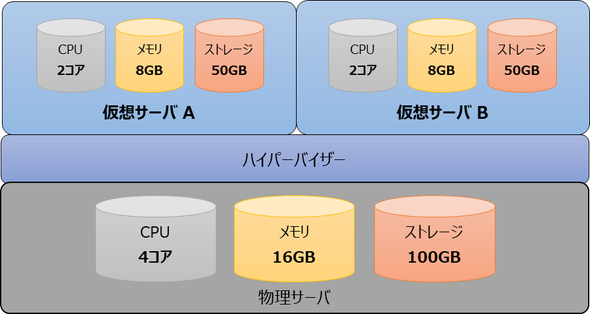

ハイパーバイザーというソフトウェアをインストールすることで、1台の物理サーバ上に複数の仮想サーバを稼働させられます。物理サーバのCPU、メモリ、ディスク容量を分割し、仮想サーバに割り当てます。

サーバの仮想化により、サーバの複製やテンプレート化が容易になり、物理サーバと比較して簡単に大量のサーバを構築できるようになりました。

ネットワーク

ネットワークにおいてもさまざまな仮想化技術が存在します。例えば、VLAN(Virtual Local Area Network)という技術により、1台の物理スイッチ上に、複数のネットワークを構築できます。

VLANの他には、インターネット上に仮想的に専用線(※1)を敷くVPN(Virtual Private Network)も、よく利用されるネットワーク仮想化技術の一つです。VPNを利用することで、例えば自宅から会社のネットワークに安全に接続できます。古くからある技術ですが、ここ数年の働き方の変化に伴い、より多くの人が利用する技術になりました。

ストレージ

ストレージの仮想化には、RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)のような冗長化の仕組みやシンプロビジョニングのようなストレージを効率的に利用する仕組みがあります。例えば、ストレージの仮想化により、1枚の物理ディスクを複数の仮想ディスクとして利用する、または複数の物理ディスクを束ねて1枚の大容量ディスクとして扱えます。

近年、ビッグデータ(※2)を活用する企業が増えています。膨大なデータ量を格納するための大容量ストレージは、ストレージの仮想化技術なくしては成り立たないものです。

3 仮想化のメリット/デメリット

仮想化による最大のメリットは、リソースの有効活用にあると考えます。

サーバ仮想化を例に説明します。通常、サーバの保守期間は5年程度であり、保守期間の終了に合わせてシステムの更改が行われます。このため、サーバのCPUやメモリ、ストレージ領域はおおむね5年程度先の処理量を見据えて、大きめに実装します。このような理由から、システムのサービスイン当初は、実装していても使用されないリソースが発生してしまいます。

仮想化技術を利用すると、このような使用されないリソースを有効活用できます。また、1台の物理サーバ上に複数の仮想サーバを構築できるため、サーバラックの省スペース化や、物理サーバの台数減による運用コストの削減も見込めます。

デメリットは、1台の物理サーバ上に複数の仮想サーバが存在することとなるため、物理サーバに障害が発生すると複数の仮想サーバが停止するケースなどが考えられます。しかし、障害が発生した際は別の物理サーバ上で仮想マシンを稼働させるなど、可用性設計次第で十分に補えます。

メリットとデメリットを比較すると、メリットにより受けられる恩恵の方がはるかに大きいのではないでしょうか。

4 仮想化の現在と今後

仮想化技術は2000年代の初めごろからシステム基盤での利用が本格化しました。それから20年ほど経過した現在は、システム基盤においては必須といえるほど、当然のように利用される技術です。近年急速に普及しているクラウドサービスの前提となる技術であることを鑑みると、今後もシステム基盤において不可欠の技術として活用され続けていくことが予想されます。

古閑俊廣

BFT インフラエンジニア

主に金融系、公共系情報システムの設計、構築、運用、チームマネジメントを経験。

現在はこれまでのエンジニア経験を生かし、ITインフラ教育サービス「BFT道場」を運営。

「現場で使える技術」をテーマに、インフラエンジニアの育成に力を注いでいる。

関連記事

クラウド

クラウド

IT用語基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第1回は「クラウド」です。ITエンジニアの自学用、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説用にもご活用ください 5分で絶対に分かるサーバ仮想化

5分で絶対に分かるサーバ仮想化

PCサーバの仮想化が大きな流れになろうとしています。すでに大企業における導入が広がりつつありますが、近い将来には企業規模の大小を問わず、一般的に利用されるようになっていくと予想されます 5分で絶対に分かるデスクトップ仮想化/VDI入門

5分で絶対に分かるデスクトップ仮想化/VDI入門

デスクトップ仮想化の概要と、デスクトップ仮想化が登場する以前のシンクライアントとの違い、構成要素、3つの特徴、ユーザー/システム管理者/経営者の視点で見るメリット/デメリット、今後について解説する 仮想化がはらむ新たなリスク

仮想化がはらむ新たなリスク

仮想化はクラウドへの移行を後押しする大きな理由になりますが、それに伴って生じるセキュリティやパフォーマンスへの影響を、慎重に考慮しなければなりません。この記事では、そのリスクを可視化し、うまく制御していく方法を紹介していきます

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.