ITIL 4でサービスリリースを短縮するには? 「HVIT:ハイベロシティIT」を解説(前編):DX運用のためのITIL 4(5)

DX時代の運用管理者を対象に、ITIL 4の生かし方を解説する本連載。第5回は、ビジネス目標を達成するためにデジタル技術をどう活用すべきかのヒントとなる「HVIT」(ハイベロシティIT)を取り上げる。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

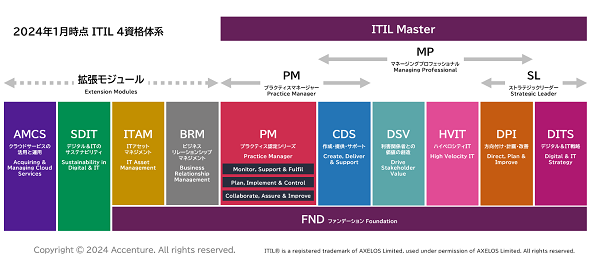

ITIL 4の資格体系は少しずつ拡張され今では10個以上の資格が設定されていることをこれまでの各回で紹介しました。これら資格の中で、今回取り上げるのは「HVIT(High Velocity IT:ハイベロシティIT)」です。

※ITILはAXELOS Limitedの登録商標

HVITは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に必要なものを提案するコンテンツであり、ビジネス目標を達成するためにデジタル技術をどう活用すべきかを教えてくれます。これらは「カルチャ」と「技法」から成り立っています。

DX以前と以後では、ビジネスが求めるサービスリリースの速度に大きな違いがあります。10年前は新しいサービスのリリースに数カ月かけるのはよくあることでした。小さな変更であっても、月次単位で本番環境へ反映することは仕方のないと考える組織がほとんどでした。しかし、現在では、ビジネスニーズに応じて日次単位で本番環境への変更を求める組織が増えています。日々変化するビジネスの状況に即応するITプラットフォームとそれをコントロールする組織やルールが必要とされています。

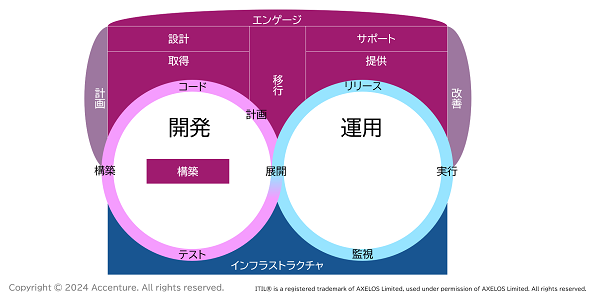

HVITの中心となる要素はDevOpsですが、決して開発側だけの話ではありません。スムーズに本番環境へ受け入れ、トラブルなく運用するところまでが役割の範囲ですし、それを計画する段階もスコープに含まれます。

HVITのコンテンツ

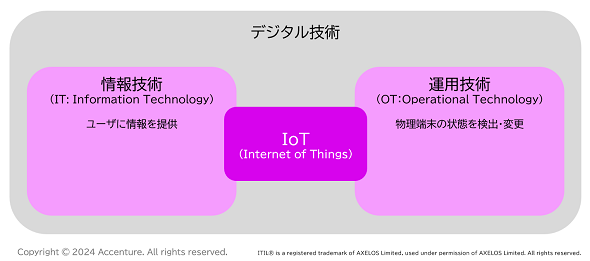

HVITで最も重要な概念は「デジタル技術」と「DX」です。

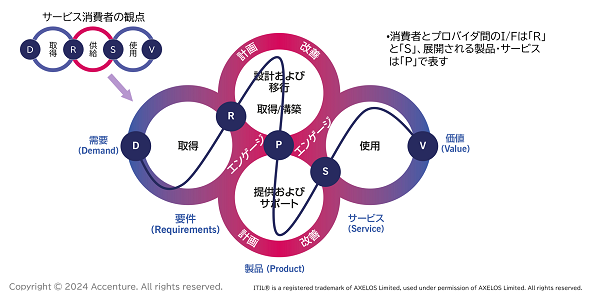

サービス関係モデルは、ビジネスや組織内で提供するサービスとその利用者や他の関連する組織の関係を理解し、整理するためのフレームワーク、または考え方です。これにより、サービスの提供者と利用者の間で期待や役割、責任などが明確になります。

情報技術(IT)は、主にデータや情報の処理、提供に焦点を当てています。これに対し、運用技術(OT)は物理的な機器やプロセスの監視や制御に関わります。これら2つを融合させたのが、IoT(Internet of Things)です。IoTは情報技術と運用技術を組み合わせ、物理的な世界とデジタルの世界をつなげます。そして、これら全てを包含するものがデジタル技術とされています。

デジタル技術の目的は、「速さを実現する」ことにあります。これにより、製品やサービスを市場に投入する時間、顧客に提供するまでの時間、そして必要性を認識してから変更するまでの時間が短縮されます。ただし、常に高速であることが最良とは限りません。例えば、高速かつ柔軟な開発を求める「SoE(System of Engagement)」タイプのシステムは、HVITに適していますが、より安定性と正確性を重視する「SoR(System of Record)」タイプのシステムには、従来の開発および運用手法が適しています。

HVITの特徴と達成目標

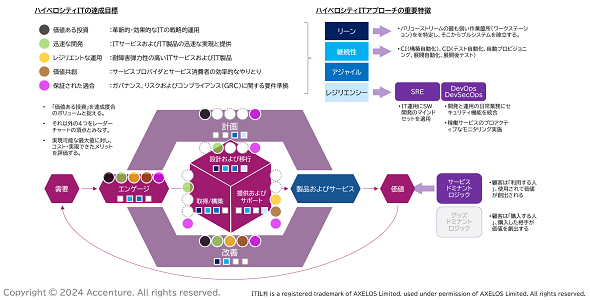

HVITとは、ビジネスの迅速な変化に対応し、技術の革新を生かして競争力を高めるためのIT管理のアプローチです。このアプローチの目標は5つあります。

まず、「価値ある投資」とは、IT戦略を賢く運用し、新しいアイデアや技術に資金を投じることで、企業の成長とイノベーションを推進することです。次に、「迅速な開発」では、新しいITサービスや製品を素早く市場に出し、顧客の要求に即応することが求められます。3番目に、「レジリエントな運用」があり、これはITサービスや製品が障害に強く、変化に柔軟に対応できることを意味します。4番目の「価値共創」では、サービス提供者と利用者が協力し、効率的に価値を生み出すやり方を目指します。最後に、「保証された適合」は、組織がガバナンスやコンプライアンスの要件を満たしていることを確認することです。

これらの目標の達成度は、投資したコストと得られたメリットを評価することで測ることができます。「価値ある投資」は、実現可能な最大値と比較してどれだけ価値を生み出しているか、つまりそのボリュームを見ることで判断します。他の4つの目標は、レーダーチャートの4つの頂点として評価し、各頂点が達成された範囲を視覚的に表現します。

SVC(サービスバリューチェーン)の各バリューチェーン活動は、HVITの5つの達成目標のいずれかに寄与するものであり、4つの特徴からも影響を受けます。

HVITアプローチの特徴としては、「リーン」があります。これは無駄を省くことを目的として、バリューストリーム内の最も効率の低い部分を特定し、そこから改善を始めます。次に「継続性」があり、これは構築(CI)やテスト(CD)の自動化、プロビジョニングの自動化、リリース後のテストを含む継続的なデリバリープロセスです。「アジャイル」は、素早く頻繁にサービスを開発しリリースすることで、変化に柔軟に対応する能力です。そして「レジリエンシー」は、SRE(サイト信頼性エンジニアリング)やDevSecOps(開発、セキュリティ、運用の統合)を通じて、障害に強いシステムを構築することです。

顧客は製品を購入することで価値を得る(グッズドミナントロジック)と考えがちですが、顧客が直接サービスを利用することによって価値が生まれるという考え方(サービスドミナントロジック)の方が適切です。HVITの世界では、価値はサービスの利用と経験によって生み出され、顧客との相互作用が中心となります。

これらの達成目標はどのようなSVC活動を実現するのか、幾つか具体例を挙げておきます。

- クラウドベースのインフラストラクチャへの移行

- 移行計画の策定

- クラウドプロバイダーの選定

- 段階的な移行

- 新技術への投資

- 技術評価と選定

- 専門チームの構築

- パイロットプロジェクトの実施

- アジャイル開発メソドロジーの採用

- アジャイルトレーニングとコーチング

- スクラムやカンバンの導入

- DevOps文化の導入

- CI/CD(継続的インティグレーション/継続的デリバリー)パイプラインの構築

- クロスファンクショナルチームの形成

- 災害復旧計画の策定

- リスク評価

- 復旧戦略の策定

- サイト信頼性エンジニアリング(SRE)の導入

- SREチームの設立

- 監視と自動化の強化

- 顧客との共同開発

- 顧客フィードバックの統合

- 共同開発ワークショップの実施

- フィードバックループの確立

- 顧客サポートチャネルの強化

- フィードバックの定期的なレビュー

- コンプライアンス管理システムの導入

- コンプライアンス監視ツールの導入

- コンプライアンストレーニングと教育

- リスク管理プロセスの強化

- リスク評価フレームワークの導入

- リスクミティゲーションプランの策定

DevOpsとサービスバリュー・チェーン

DevOpsとSVCを組み合わせ、適材適所で迅速なガバナンスと管理を実現するのがHVITです。

「ガバナンス」とは、組織を指揮し、コントロールするための手段です。これは経営陣が持つ、組織全体に対する高い権限によって行われます。一方で、「管理」は、このガバナンスの範囲内で、計画や構築、組織の運営や改善を行うことを指します。ここでのマネジャーは、ガバナンス対象の組織体の一部として機能します。

HVITは、従来の「フェイルセーフ」(障害が起きてもその影響を最小限に抑える、失敗を許さない)という考え方よりも、「セーフトゥフェイル」(失敗を許容し、そこから学ぶ)という対応を重視します。これにより、IT環境はより柔軟で、迅速な対応が可能になります。

DevOpsは、開発(Dev)と運用(Ops)の連携を強化する姿勢で、SVCにおいて重要な役割を果たします。具体的には、以下のような特徴があります。

ビジネスとITの統合

HVIT環境のIT技術者は、ビジネス側の要員と密接に協力し、共通の認識を持って作業します。

- 共同プロダクト開発

ITチームとビジネスチームが共同で新しい製品やサービスの開発に取り組みます。ビジネスニーズを理解し、それに基づいた技術的な解決策を提供します。

- ビジネス戦略会議へのIT参加

ITリーダーがビジネス戦略会議に参加し、技術的な視点から意見を提供し、ビジネス戦略の策定に貢献します。

リアルタイム情報の活用

情報をリアルタイムで捉え、ChatOps(チャットベースのコミュニケーションを通じた運用)と組み合わせて、迅速に対応します。

- ChatOpsを利用した運用管理

チャットツールを通じてリアルタイムでの問題解決や意思決定を行います。例えば、「Slack」や「Microsoft Teams」に統合されたbotを使用して、システムの監視やアラートを管理します。

- ダッシュボードとリアルタイムレポーティング

リアルタイムのデータ分析とダッシュボードを用いて、ビジネスとITのパフォーマンスを監視し、迅速な意思決定をサポートします。

ツールの統合と追跡

複数のツールを使用する際には、共通の識別子(IDや番号など)を自動で付与し、追跡が容易になるようにします。

- 統合開発環境(IDE)の使用

複数の開発ツールを統合したIDEを使用して、コードの開発、テスト、デバッグを効率化します。

- 自動化された展開パイプライン

「Jenkins」や「GitLab CI」などのツールを使用して、コードのビルド、テスト、デプロイを自動化し、追跡しやすくします。

バリューストリームの管理

異なる業務形態を持つサプライヤーは、バリューストリーム(価値の流れ)を区分し、複雑性を低減します。

- サプライチェーンの最適化

異なるサプライヤーからの入力を統合し、製品やサービスの提供におけるバリューストリームを最適化します。これにより、効率性を高め、コストを削減します。

- バリューストリームマッピング

製品やサービスのライフサイクル全体を通じて、価値の流れを視覚化し、無駄を特定して排除します。

バリューストリームの多様性

バリューストリームは一元化せず、製品やサービスの特性に応じて複数を構築します。

- カスタマイズされたサービス提供

顧客のニーズに合わせて、複数のバリューストリームを設計し、製品やサービスをカスタマイズします。

- 市場セグメントごとの戦略

異なる市場セグメントに対応するために、特定の製品やサービスのための独自のバリューストリームを開発します。

DevOpsとSVCでは、迅速かつ効率的なサービス提供を実現するために、ITとビジネスの密接な連携と、柔軟なツールの活用を重視します。

今回はHVITで重要な「特徴と達成目標」「DevOpsとサービスバリューチェーン」について解説しました。次回はHVITを実践するためのカルチャーと技法を具体的に解説します。

著者プロフィール

中 寛之

アクセンチュア株式会社 テクノロジーコンサルティング本部 インテリジェントクラウド イネーブラー グループ アソシエイト・ディレクター

ITサービスマネジメントの専門家として15年以上のコンサルティング経験を持ち、SREを扱う組織のco−Leadを担う。多くの業界で経験を有し、特に金融業界での運用コンサルティング案件、クラウド戦略案件を数多く手掛け、ITサービスマネジメントの高度化、ロードマップ策定、運用組織変革、SaaSツール導入などに強みがある。

ITIL 4に関して、豊富なコンサルティング経験に加え、講演、寄稿を通じてマーケットへ情報を発信するなど造詣が深い。ピープルサート社からの依頼に基づく、ITIL 4/DevOps/DevSecOps/SRE等のフレームワークのアドバイスとレビューも担当している。2022年に『ITIL 4の基本 図解と実践』(日経BP社)を刊行した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.