いつもお世話になっている「メモリ」の基礎を理解しよう:ビジネスパーソンのためのIT用語基礎解説

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第17回は「メモリ」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

1 メモリとは

メモリは、コンピュータにデータやプログラムを一時的に保存する機器のことで、PCの処理速度や安定した動作などに影響する部品の一つです。

テレワークが一般的となった昨今、オンライン会議ツールと並行してWebブラウザや「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」などのアプリケーションを操作するなど、数年前と比較して業務において求められるメモリの容量が増えています。

PCの操作一つ一つに時間がかかる場合や、操作しているアプリケーションから応答がない場合はメモリが不足している可能性があります。なお、メモリという用語はPCのメインメモリ(主記憶装置)やUSBメモリなどさまざまな用語に含まれますが、ここでは主記憶装置としてのメモリを解説します。

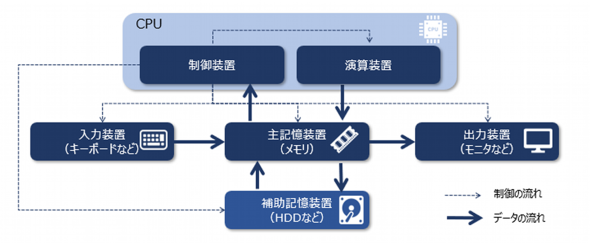

2 コンピュータの5大装置

メモリを解説する上で、まずはコンピュータにおけるメモリの位置付けを述べます。コンピュータのハードウェアを構成する主要な装置は「入力装置」「出力装置」「演算装置」「制御装置」「記憶装置」の5つに分類されます。

このうち、演算と制御の役割を担うものがCPU(※1)と呼ばれる部品で、CPUの性能=コンピュータの性能といえるほど、コンピュータの性能の大部分を占めています。

記憶装置には主記憶装置と補助記憶装置があり、主記憶装置に当たるものがメモリ、補助記憶装置に当たるものがHDD(※2)やSSD(※3)です。コンピュータにおけるデータのやりとりは、基本的にはメモリを介して行われます。

メモリはHDDやSSDと比較してデータの読み取り/書き込みが高速ですが、揮発性という特徴があり、電源が供給されていないとデータを保持できません。一方、補助記憶装置はメモリと比較するとデータの読み取り/書き込みが低速ですが、不揮発性という特徴があり、電源が供給されていない状態でもデータを保持できます。

3 メモリの役割

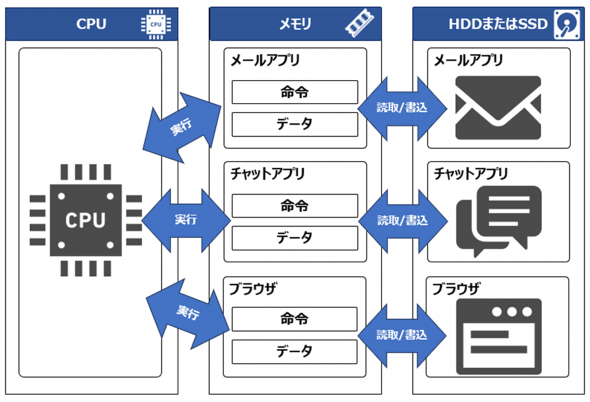

メモリは一時的とはいえデータを保存する機能を持ちますが、データの保存を目的としたものではなく、高速で情報をやりとりするためのものです。コンピュータがアプリケーションを実行する際、HDDやSSDなどの補助記憶装置上のプログラムを実行しますが、一度実行されたプログラムはメモリ上に保持されます。CPUはメモリに格納されたプログラムにアクセスすることでプログラムやデータを高速に処理できます。

4 メモリの取り扱いにおける注意点

メモリを取り扱う際は以下の点に注意が必要です。

4.1 規格の違い

メモリには、DDR4やDDR5などの仕様や性能を定めた規格があります。メモリはマザーボード(※4)と呼ばれる基盤に接続して使用しますが、使用しているPCのマザーボードに合う規格のメモリを選択しないと、そもそも接続できないなどのトラブルが発生します。PCのメモリを拡張する際は、まずは自分のPCの仕様を確認し、対応する規格を調査することが大切です。

4.2 静電気による故障

メモリの交換などで直接部品を触る際は、静電気の放電によってメモリを損傷しないよう注意します。カーペットの上など静電気が発生しやすい環境での作業を避け、作業前にあらかじめ金属に触れるなどして身体に帯びた静電気を放電しておくことが大切です。

4.3 発熱による故障

コンピュータの部品は熱に弱いという特徴があります。CPUやSSDと比較するとメモリの発熱量は少ないのですが、PCの筐体(きょうたい)内で熱がこもらないように注意が必要です。メモリが熱を持つとパフォーマンスが低下する可能性がある他、最悪の場合は故障することもあります。

5 メモリ拡張による効果

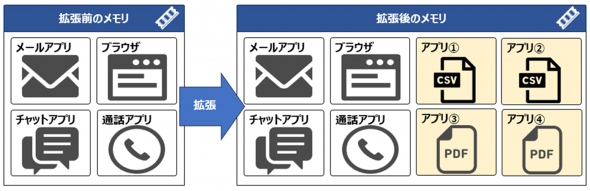

メモリを拡張すると、コンピュータで同時に実行できるアプリケーションを増やせたり、大量のデータを扱う作業をスムーズに進められたりするようになり、作業効率を向上させる効果が期待できます。

オンライン会議の際に画面の描写や動作に時間がかかるなどの事象が発生する場合、通信環境の確認は当然として、メモリの空き状況も併せて確認するといいでしょう。メモリの空きを増やすことで症状が改善する可能性があります。メモリを拡張することは、作業机のサイズを大きくすることと同じと考えるとイメージしやすいです。

日々の業務の中で、都度不要なアプリケーションやファイルを閉じることでメモリの空き容量を確保できますが、それらを行ってもなおPCの動作に物足りなさを感じる際は、メモリの拡張を検討するといいでしょう。

古閑俊廣

BFT インフラエンジニア

主に金融系、公共系情報システムの設計、構築、運用、チームマネジメントを経験。

現在はこれまでのエンジニア経験を生かし、ITインフラ教育サービス「BFT道場」を運営。

「現場で使える技術」をテーマに、インフラエンジニアの育成に力を注いでいる。

関連記事

当たり前のように使っている「VPN」の仕組みを学ぼう

当たり前のように使っている「VPN」の仕組みを学ぼう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第15回は「VPN」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。 ERP導入のメリットとデメリットを、分かりやすくかつ詳しく解説します

ERP導入のメリットとデメリットを、分かりやすくかつ詳しく解説します

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第7回は「ERP」です。ITエンジニアの自学用、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説用にご活用ください。 ローコード/ノーコード開発のメリット/デメリットを把握しよう

ローコード/ノーコード開発のメリット/デメリットを把握しよう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第5回は「ローコード/ノーコード開発」です。ITエンジニアの自学用、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説用にご活用ください。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.