「コードを書く」から「意図を説明する」へ AIエージェントが変えたソフトウェア開発:「2025年はAIエージェント元年」 @IT編集部員の2026年展望

「ChatGPT」の登場から3年。2025年は「AIエージェント元年」と呼ばれるほど、AIに注目が集まる1年となりました。特に「AIコーディングエージェント」の普及により、これまでのソフトウェア開発プロセスに大きな変化をもたらした1年になったのではないでしょうか。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「ChatGPT」の登場から3年。2025年は「AI(人工知能)エージェント元年」と呼ばれるほど、AI技術の進化に注目が集まる1年となりました。これを裏付けるように、企業におけるAIの導入が急速に進んでいることも明らかとなっています。

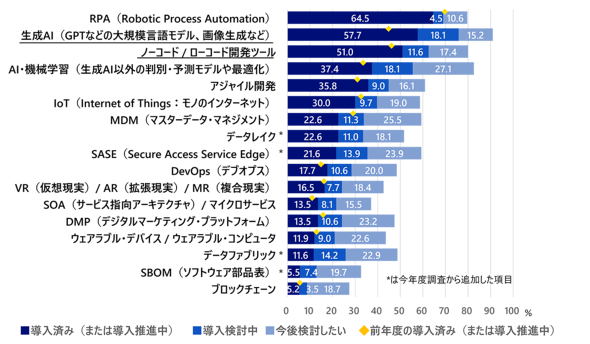

野村総合研究所が実施した「IT活用実態調査(2025年)」によると、日本企業における生成AIの導入済み・検討中企業の割合は合計で約76%。生成AIを「導入済み」と回答した企業の割合は57.7%で、半数以上の企業が生成AIの導入を終えた状況です。2010年代半ばに注目されたRPA(Robotic Process Automation)の導入率に、わずか3年足らずで迫る勢いです。

業界や業種を問わず生成AI導入が進む中、ソフトウェア開発の現場においても大きな影響を及ぼしています。

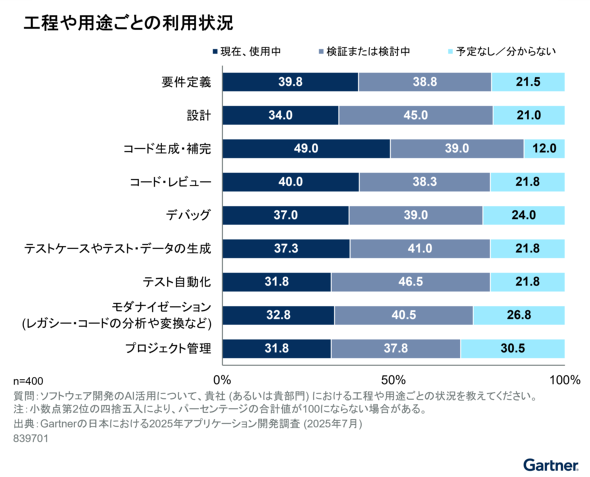

Gartnerの調査によると、「要件定義」から「プロジェクト管理」に至るまでAIの使用率はいずれも3割以上となっています。検証または検討段階も含めると70〜80%の割合に達しており、開発現場におけるAI活用はもはや当たり前の光景となりつつあります。

生成AIからさらに一歩進んだAIエージェントの活用も始まっています。従来の生成AIが、人の指示(プロンプト)に対してテキストやコード、画像を生成するツールであるのに対し、AIエージェントは計画を立て、必要なツールを操作し、試行錯誤しながら目的を達成するまで自律的に行動します。

Stack Overflowの「2025 Developer Survey」では、開発プロセスにおけるAIツール活用について「すでに利用している、または利用予定」と回答した割合が全体で84%に達しており、プロフェッショナル開発者の約31.8%はAIエージェントをすでに活用していると回答しています。

これらの結果から、先行企業の間ではもはや「AIを導入すべきか」という議論は一巡したといえるでしょう。現在は「いかにしてAIを業務フローに組み込むか」が中心となり、ソフトウェア開発においては「AIエージェントで開発をどう効率化させるか」という実践フェーズへ移行しているといえます。

ではなぜこれほどまでに、AIエージェントへ注目が集まったのでしょうか。本稿は、2025年が「AIエージェント元年」となった背景にある3つの転換点を整理するとともに、2026年の動向を展望します。

2025年が「AIエージェント元年」となった、3つの転換点

1.コードエディタ/IDEに「Agent Mode」が浸透

1つ目の変化は、主要なコードエディタやIDE(統合開発環境)に「Agent Mode」が相次いで搭載され、誰でも利用できるようになったことです。これにより、AIやプログラミングに詳しくない人でも「自然言語でゴールを示して、AIエージェントに複数のファイルを横断しながら自律的にコーディングしてもらう」というアプローチが可能になりました。

「●●を実現させるWebアプリを作って」「カレンダーアプリを作って」といった指示を出すだけで、AIエージェントが関連する複数のファイルを自動的に編集、生成します。コードを1行ずつ書く作業から「実現したい内容を指示し、AIの出力をレビューする」というスタイルに、開発者の働き方はシフトしていきつつあるようです。

2. MCPの普及が進み、業界標準に

2つ目は、Model Context Protocol(MCP)の普及です。MCPは、AIモデルが外部のツールやシステムと連携するためのオープンプロトコルであり、2024年11月にAnthropicが提唱して以降、業界全体で採用が進みました。

従来、AIモデルとデータソースやサービスを接続するためには、個別の実装が必要でした。MCPの登場により、MCPクライアントであるAIエージェントが、MCPサーバとなるデータベース、APIサーバ、開発ツール、バージョン管理システムなど多様なリソースに標準化されたプロトコルでアクセスできるようになりました。これにより、目標を達成するためにAIエージェントは必要なツールを呼び出したり、外部のデータを活用したりできるようになり、AIエージェントが実行可能な領域が広がりつつあります。

そしてこのMCPが、Linux Foundationが創設したAgentic AI Foundation(AAIF)に寄贈された点も重要です。特定の企業が管理しないオープン標準となったことで、今後、AIエージェントを採用する企業でのMCP導入は加速するとみられます。

3. AIモデルの急速な「リーズニング能力」の向上

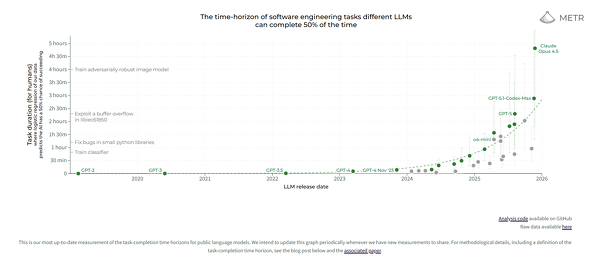

3つ目は、AIエージェントの中核となるAIモデルのリーズニング能力が劇的に向上したことです。非営利研究機関のMETR(Model Evaluation & Threat Research)の評価手法によると、2023〜2024年時点では短時間のタスクを実行するのが限界でしたが、2025年11月末に公開されたAnthropicの「Claude Opus 4.5」では、人間が5時間要するようなタスクにおいても50%の確率で完遂できる能力を示しているといいます。

この進化により、AIエージェントはタスクを深く分析し、複数のアプローチから最適な解決策を選択できるようになってきました。複雑なアルゴリズムの実装、パフォーマンス最適化、アーキテクチャ設計といった高度な開発作業においても、活用の道が開かれつつあります。

2026年の展望:RAG、仕様駆動開発、マルチエージェント、CI/CD高度化

これら3つの転換点を踏まえると、2026年は以下のようなテーマが焦点となりそうです。

RAG/AIのためのデータマネジメント

AIエージェントにタスクを遂行させる、つまりAIエージェントでビジネス価値を見いだすためには、適切な外部データの提供や、AIが解釈しやすい形での情報の構造化が欠かせません。

2026年はRAG(拡張検索生成)の導入だけでなく、社内の“秘伝のタレ”である資産を、いかにAIが理解可能なナレッジとして再設計できるかが問われることになりそうです。蓄積したデータを「AIエージェントのためにどう管理するか」も、より重要な課題となるでしょう。

仕様駆動開発

AIエージェントが書いたコードを雰囲気で全て承認するという開発スタイルとして「バイブコーディング」(Vibe Coding)が脚光を浴びましたが、同時に「AIが意図していないコードを大量に生み出してしまう」という課題も指摘されるようになりました。そうした中で注目されているのが「仕様駆動開発」(Specification-Driven Development)です。

開発者の役割は「何を作るか」という仕様を明確に定義し(例えばMarkdown形式などで)、それが意図通りに動作するかどうかを厳密に検証することに重点が置かれるようになっています。

Amazon Web Servicesの「Kiro」やGoogleの「Antigravity」など、こうした開発手法を実現させるツールも登場しています。仕様の曖昧さをなくすための言語化能力や論理的思考力が、今後、開発者に求められるスキルになる可能性もあります。

マルチエージェント

「AGI(汎用〈はんよう〉人工知能)はいつ実現するのか?」は議論が分かれますが、AIモデルの進化速度を考慮すれば、将来的にどのモデルにも対応できる柔軟なアーキテクチャを検討しておくのが賢明と言えそうです。

AIエージェントは万能ではないという前提に立ち、適切なタスクの切り出しや、複数のAIエージェントを実行、管理させる「マルチエージェント」といったテーマも、AIエージェントを活用する上で注目されるとみられます。

CI/CDの高度化

「コードレビューの負荷」はAI登場以前からの課題ですが、AIエージェントによってコード生成が高速化すれば、人間による評価やレビューは、これまで以上に深刻なボトルネックになりかねません。

自動テストの拡充や、AIによるコードレビュー支援を含めたCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインの高度化は急務と言えます。また単にAIエージェントの活用だけを考えるのではなく、「AIがあるのに現在の開発・運用プロセスのままでよいのか」という観点で、開発や運用の在り方そのものを見つめ直すことが避けられない状況になるといえそうです。

@ITでは業界動向や技術の進化を注視しつつ、2026年も企業が直面するIT課題の解決に役立つ情報発信に注力していきます。本年も変わらぬご愛顧のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

関連記事

AWS、VS Codeベース開発環境「Kiro」の一般提供開始 数千テストケースを自動生成、検証する仕組みとは

AWS、VS Codeベース開発環境「Kiro」の一般提供開始 数千テストケースを自動生成、検証する仕組みとは

Amazon Web ServicesはAI主導によるソフトウェア開発を支援する統合開発環境「Kiro」の一般提供を開始した。 Googleが新IDE「Antigravity」を無料公開 「AIと開発環境の在り方が変わる」

Googleが新IDE「Antigravity」を無料公開 「AIと開発環境の在り方が変わる」

Googleは、エージェント主体で自律的な作業を可能にする新たな開発プラットフォーム「Google Antigravity」を公開した。 コード全体を自動解析して常時更新する「Code Wiki」公開 開発者の未来はどう変わるのか

コード全体を自動解析して常時更新する「Code Wiki」公開 開発者の未来はどう変わるのか

Googleは、コードリポジトリを自動解析し、コード理解を助ける構造化ドキュメントを生成する「Code Wiki」を公開した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ