![]()

自衛隊のRFID実験から得られた読取率向上策

明翫 正樹

アクセンチュア株式会社

マネジャー

2007年3月22日

「自衛隊の国際平和協力活動における補給業務での電子タグ利活用検討のための実証実験」の狙いとは何か。報告書をベースに、実験から得られたものを検証する(編集部)

前編では、自衛隊の補給業務におけるビジネスモデルや「自衛隊の国際平和協力活動における補給業務での電子タグ利活用検討のための実証実験」における実験シナリオを紹介した。後編では、実際に使われた製品やコード体系、読取率などについて報告する。

| 【関連リンク】 経済産業省、平成17年度電子タグ実証実験の成果について |

実証実験で利用したコード体系

実証実験で利用したコード体系

ここで、EPCglobalのコード体系が想定している物資の荷姿に関する一般的な解説を加えておくことにする。

サプライチェーンマネジメントで対象とする商品、物資などには多種多様な大きさ、重量、梱包形態、輸送容器、輸送手段が存在し得る。そこで、サプライチェーンマネジメントの領域では商品トレーサビリティならびに商品に付加すべき情報などを統一し、国際的なサプライチェーンマネジメントの高度化に向けた対応が図られている。

これを実現するための1つの仕組みとして、以下のようなロジスティクスのレベルが一般的に定義されており、用途・目的に応じた荷姿の使い分けが行われている。

|

| 一般的なロジスティクスのレベルと本実証実験における電子タグ貼付レベル―出所:EPCglobal 改:(財)防衛調達基盤整備協会/電子タグ実証実験プロジェクト全体連絡会議 |

本実証実験では、一般的なロジスティクスのレベルでは、レイヤー2〜4に当たる3つのレベルの荷姿を使用することとし、EPCglobalの6種類のフォーマットの中から、納入物流(防衛庁・自衛隊外部からの物資の納入)、補給物流(防衛庁・自衛隊内部での物資の補給)に分けてコード体系を選択した。その上で、コード体系に合わせて、具体的なコードの配置を以下のとおりとした。

|

| 納入物流用フォーマット―出所:EPCglobal 改:(財)防衛調達基盤整備協会/電子タグ実証実験プロジェクト全体連絡会議 |

|

| 補給物流用フォーマット―出所:EPCglobal 改:(財)防衛調達基盤整備協会/電子タグ実証実験プロジェクト全体連絡会議 |

将来的なRFIDタグの活用の場においては、これらコードの中でも、少なくともCompany Prefix(企業コード)については、全世界で一意に当該企業を特定するコードの取得が必要となる。

さらにこのCompany Prefix単位(組織ごと)でItem Reference(品目分類コード)やSerial Number(無意コード)の採番を管理することになる。しかし、このことは物資の所有者が防衛庁・自衛隊であることが特定され、その品目分類が識別されると、物資内部に武器などが存在していることを識別したうえでの犯罪発生の可能性を押し上げることにもつながる。

本実証実験は、防衛庁・自衛隊内に閉じたものであったことから、Company Prefixを含むほとんどすべてのコードを実験用のコードとしたが、本格的なRFIDタグの活用に向けては、グローバルスタンダードに準拠することの利便性、バーコードに比べて圧倒的に大量の情報を保持可能なRFIDタグの有効性、防衛庁・自衛隊物資という特殊性に依拠する情報の守秘性、すなわち、業務、情報技術、セキュリティの観点から最適なRFIDタグの活用のレベルを見極めていく必要がある。

実証実験で利用したタグ、リーダ/ライタ

実証実験で利用したタグ、リーダ/ライタ

防衛庁・自衛隊の補給業務においては、国内のみならず海外のサプライヤや輸送業者、さらには他国軍との連携も想定されることから、そこで扱われるRFIDタグ自体にも多様性が存在することが想定される。

このようなRFIDタグ自体の多様性を吸収し、単一のリーダ/ライタで多種類のRFIDタグの読み書きを可能とすることを想定し、本実証実験におけるRFIDタグとリーダ/ライタ間の通信規格は、EPC Class1 Generation2に準拠させることとした。

EPC Class1 Generation2は、生産・流通されるすべてのRFIDタグとリーダ/ライタの互換性を確保することを目的とした規格である。

上記を前提に、本実証実験で主に使用したRFIDタグの基本仕様を以下に紹介する。

| 項目 | 基本仕様 |

|---|---|

| 周波数 | 952MHz〜954MHz(日本国内RFID用UHF帯) |

| エアプロトコル | EPC Class1 Generation2互換 マンダトリーすべて実装、オプションAccess、Block Wire実装 |

| メモリ | TID:32ビットROM UII:128ビットRAM(NVM) Reserved:80ビットRAM(NVM) 書き込み:1000回書き込み後、10年間保存 |

| 読取有効範囲 | 通信距離を最大とするためにRFIDタグの有効間隔を15センチメートル四方以上とする |

| アンテナ仕様 | 最大受信可能距離:7メートル 直線偏波方式 |

上記に加え、実証実験の中でもRFIDタグの多様性を確保するため、以下の複数種類のRFIDタグを使用した。

| 仕様(中心周波数) | インレット形状 | インレット化ベンダ | RFIDタグ加工ベンダ |

|---|---|---|---|

| 統一仕様(860-960MHz) | 45ミリ×17ミリ | A社 |

D社 |

| 日本仕様(953MHz) | 100ミリ×15ミリ | B社 |

B社 |

| 日本仕様(953MHz) | 100ミリ×15ミリ | B社 |

E社 |

| 米国仕様(915MHz) | 100ミリ×100ミリ | C社 |

F社 |

| 米国仕様(915MHz) | 110ミリ×40ミリ | C社 |

F社 |

| 米国仕様(915MHz) | 100ミリ×15ミリ | B社 |

E社 |

| 米国仕様(915MHz) | 90ミリ×90ミリ | C社 |

E社 |

| 米国仕様(915MHz) | 90ミリ×55ミリ | C社 |

E社 |

| 欧州仕様(868MHz) | 100ミリ×15ミリ | B社 |

E社 |

また、リーダ/ライタは以下の三菱電機社製のものを使用した。

【リーダ/ライタ】

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| モデル名 | 三菱電機社製 開発機器 | |

| タイプ | UHF帯(952〜954MHz) ISO/IEC 18000-6B準拠 |

|

| 読取 | EPCglobal Class1 Generation2 | |

| 出力 | 1W(30dB) | |

| インターフェイス | CPU側 | RS-232C |

| アンテナ側 | 同軸 | |

| アンテナポート | 4ポート | |

【アンテナ】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| モデル名 | 三菱電機社製 開発機器 |

| タイプ | UHF帯(952〜954MHz) 円偏波 |

| 利得 | 6dBm |

| インターフェイス | 同軸 |

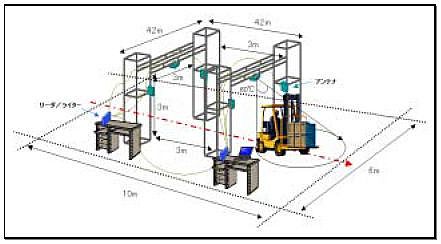

本実証実験において、補給物品の入出荷を行う際には、RFIDタグ情報の一括読取を実現するため、リーダ/ライタを以下のようなゲート型に組み立てた。これは、(1)補給処などでは1メートル四方のプラスチックパレットを使用する、(2)航空輸送では2メートル四方の航空機用パレットを使用する、(3)補給物品の搬送時にはフォークリフトを使用する、(4)ゲートを通過する際のRFIDタグの向きは一定ではない、などにより生ずる、RFIDタグとリーダ/ライタの空間的位置関係の影響をできる限り排除するための工夫である。

|

| ゲート型リーダ/ライタイメージ図―出所:(財)防衛調達基盤整備協会/電子タグ実証実験プロジェクト全体連絡会議 |

1/3 |

| Index | |

| 自衛隊のRFID実験から得られた読取率向上策 | |

| Page1 実証実験で利用したコード体系 実証実験で利用したタグ、リーダ/ライタ |

|

| Page2 RFIDタグの読取率はどうだったのか 海上自衛隊横須賀地区の読取率 硫黄島基地の読取率 パレットタグの読取率低下と解決策 |

|

| Page3 梱包数(タグ数)の増大に伴う読取率低下と解決策 液体物質を含む梱包による読取率低下と解決策 読取率の全般的な向上に向けた解決策 |

|

| 自衛隊とRFID |

| 前編:国際平和活動における補給業務とRFID利用 |

| 後編:自衛隊のRFID実験から得られた読取率向上策 |

| RFID+ICフォーラム トップページ |

- 人と地域を結ぶリレーションデザイン (2008/9/2)

無人駅に息づく独特の温かさ。IT技術を駆使して、ユーザーが中心となる無人駅の新たな形を模索する - パラメータを組み合わせるアクセス制御術 (2008/8/26)

富士通製RFIDシステムの特徴である「EdgeBase」。VBのサンプルコードでアクセス制御の一端に触れてみよう - テーブルを介したコミュニケーションデザイン (2008/7/23)

人々が集まる「場」の中心にある「テーブル」。それにRFID技術を組み込むとコミュニケーションに変化が現れる - “新電波法”でRFIDビジネスは新たなステージへ (2008/7/16)

電波法改正によりミラーサブキャリア方式の展開が柔軟になった。950MHz帯パッシブタグはRFID普及を促進できるのか

|

|