第3回 Hyper-Vネットワーク設計のベストプラクティス:Windows Server 2012 R2時代のHyper-Vサーバ設計術(2/3 ページ)

前ページで述べたように、中規模クラスの本番環境を考えると、Hyper-Vホスト1台あたり最低8つの「1Gbpsイーサネット(1GbE、ギガビット・イーサネット)」ポートが必要になる。今後のデータ量増加に備えて余裕も持たせておきたいし、IPストレージ/バックアップ/Hyper-Vレプリカなども考えている場合は、1GbEだと15ポート近くも必要となってしまう。1枚で1GbEを4ポート搭載するカードもあるものの、1Uサーバの最大搭載数(多くは内蔵4ポート+拡張2スロット)を埋め尽くしてしまうか、超過してしまうのが現実だ。

これから仮想化環境を新規に構築するのであれば、5年は耐用できるサイジング設計をするべきだ。扱うデータ量が増えた際に「PCI Expressスロットの不足で増強できない」といった言い訳は通用しないからだ。運がよいことに、昨今はさまざまな技術革新によって「10Gbpsイーサネット(10GbE)」製品のコストが大幅に値下がりしている。性能は10倍なのに価格は数倍程度と、1GbEよりもコスト・パフォーマンスがよい。よって現在のネットワーク設計では、サーバへの標準搭載も進み、小〜中規模環境でも現実的となった10GbEを検討するべきである。

現在主流の10GbE規格と課題

「10GbEは高い」と従来よく言われていたが、10GbE対応のスイッチやNICについては1GbE対応のものと比べて数倍高い程度だ。高い理由はポート単価、つまり接続に使われるケーブルやトランシーバのコストだろう。1GbEであれば家電量販店などでも入手できるツイストペアの銅線ケーブルを利用できるが、このケーブルで10GbEを流そうとすると、伝送チップに非常に高い処理能力が求められ、機器が非常に高額になる。また、消費電力と発熱量も多いためにファンが必要になるほか、スイッチ・ポートも密集できず実用的ではない。このため、より実用的なほかの規格が広く支持されていた。

10GbEの物理的な接続方式は多くあるが、ここ数年、サーバ・ルームやデータセンター内で利用する近距離接続については次の2つの方式に落ち着いている。「10GBase-SR」と「SFP+ DAC」である。しかし、この2つは「ケーブル長」「互換性」「コスト」などで一長一短があるため、「SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus)」と呼ばれるトランシーバを介してケーブルを接続させることで、1台のスイッチでどちらの方式にも対応できるようになっている。

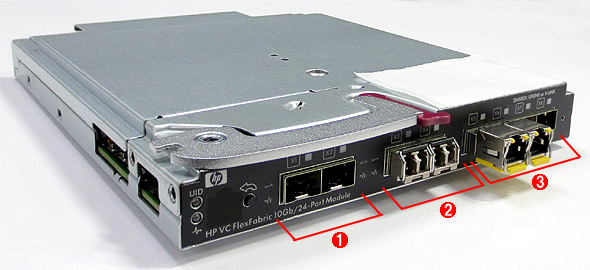

図4「SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus)の製品例」

図4「SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus)の製品例」「SFP+」は10GbEやストレージ用ファイバ・チャネル向けのトランシーバ*6として、ここ数年の主流のトランシーバ規格。トランシーバを変更するだけで1つのスイッチでさまざまな伝送規格に対応できる。

■写真上:これはSFP+外部ポートを8つ備えたHPのブレード・サーバ向けアップリンク・モジュールの製品の例。「HP Virtual Connect FlexFabric」。

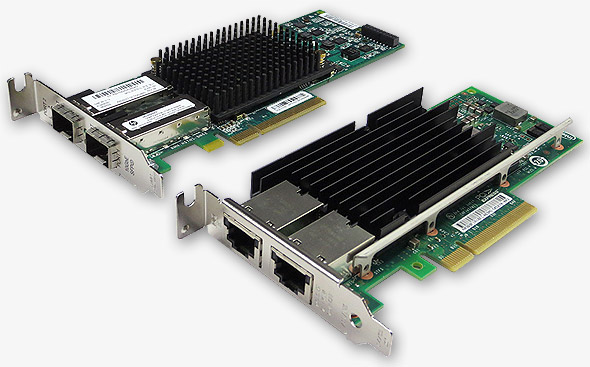

■写真下:これは10GbE対応のNICの製品例。左側はSPF+ポートを2つ備えた「HP NC552SFP」。1GbEのツイストペア・ケーブル用NICと見た目はほとんど同じである。右側は後述する10GBase-Tポートを2つ備えた「HP 561T」。

*6 トランシーバ: 送受信データを、イーサネットの通信媒体上(銅線や光ファイバなど)でやり取りできるように電気信号や光信号に変換する装置。トランシーバ部分を変更することにより、同じ10GbEでも、後述するような、さまざまな媒体(メディア)で通信できるようになる。

(1)トランシーバを装填(そうてん)していない状態。後述するトランシーバ付きケーブル(DAC)はここに接続する。

(2)光ファイバ・ケーブル用のトランシーバを装着した状態。

(3)ツイストペア・ケーブル用のトランシーバを装着した状態。

●光ファイバを使う「10GBase-SR」

「10GBase-SR」はストレージのFC-SAN(ファイバ・チャネル−ストレージ・エリア・ネットワーク)にも利用される光ファイバ・ケーブルを伝送媒体とした方式である。光ケーブルは減衰が少ないため、ケーブル長は最大100mであり、離れたラックにある機器にも対応できる。

光ファイバを用いる割にケーブルは(数mのもので)1万〜2万円程度と意外に安価だ。ただし、スイッチ内は電気信号を使うため電気−光変換を行う必要があり、トランシーバは1個あたり20万円程度と非常に高価だ。ポート1対を結ぶだけで40万円強になってしまう。

●同軸ケーブルを使う「SFP+ DAC」

「SFP+ DAC(Direct Attached Cable)」(10GSFP+Cu/Twinax/Twinaxial Cableなどと呼ぶこともある)は、トランシーバのコストを下げるために電気−光変換を行わず、銅線ケーブルを用いて電気信号のまま伝送する方式である。両端にSFP+トランシーバが直付けされた同軸ケーブルを用いる。

DACの最大のメリットはその低コストにある。1対あたり40万円かかっていた10GBase-SRと比べ、DACはトランシーバ込みで2万円前後と、コストを20分の1に削減できる。大幅に安価になったDACの登場によって、大規模システムを中心に一気に10GbE化が広がった。

しかし、DACのデメリットにも注意しなければならない。最大ケーブル長が7m程度と短く、離れたラックには届かない可能性がある。さらに深刻なのは相性問題だ。通常、トランシーバは機器ベンダ側で十分な動作検証が行われた純正オプションを利用するが、DACの場合はケーブルの両端にトランシーバが付いてしまっているため、異なるベンダの機器をつなぐ場合には注意しなければならない。例えばA社の機器とB社の機器をつなぐ場合、A社のケーブルを使うと両端ともA社互換のトランシーバになる。B社としては動作検証が行われていないため、正しく動作しない可能性がある。

図5「10GBase-SRとSFP+ DACの特徴」

図5「10GBase-SRとSFP+ DACの特徴」「10GBase-SR」は最大ケーブル長が長く、互換性が高いというメリットがあるが、1対あたり40万円近くかかるなど、非常に高額である。「SFP+ DAC」は1対で2万円と、約20分の1のコストであるが、ラックの離れた機器への接続は困難であり、またベンダの異なる機器を接続する場合にトランシーバの互換性問題が起こる可能性がある。

“適材適所”の設計で10GbEのコストを下げる

このように、「ケーブル長」「互換性」「コスト」と多面的に考えると、現状の2方式はそれぞれ一長一短があると言える。しかし、それぞれの特性をきちんと把握し、適材適所で設計すれば10GbEはかなり現実的なものになる。

例えば、サーバ・ルームの多くは基幹スイッチを収容したネットワーク・ラックとサーバ・ラックが分かれており、それぞれ専門の管理者が運用している。ここで、サーバ管理者が深く考えずに「10GbEを敷設したい」とネットワーク管理者に伝えると、図6上のような「EoR(End of Raw)」構成で配線設計されてしまうことが多い。しかし、これでは非常に高額な10GBase-SRが大量に必要となるため、予算に収まりきらない。

こういう場合は次の図6下のように、サーバ・ラック内にカスケード接続用の「ToR(Top of Rack)」スイッチを設置し、サーバとToRスイッチ間はSFP+ DACで接続、ToRスイッチと基幹スイッチ間のみを10GBase-SRで接続するといった設計を行い、現実的なコストに収めるべきである。

図6「10GbEネットワークのラック間ケーブル配線」

図6「10GbEネットワークのラック間ケーブル配線」EoR(End of Raw)とは、ラック列の一番端に設置することの多いネットワーク用のラック内に、すべてのスイッチを配置する形式。ToR(Top of Rack)とは、各ラックの最上部にカスケード用スイッチを分散して配置する形式のこと。サーバ管理者とネットワーク管理者で担当が分かれている企業では、EoR構成になりやすい傾向がある。サーバ・ラック内にネットワーク機器を収容するのは嫌がられるかもしれないが、10GBase-SRの20分の1のコストであるSFP+ DACを活かしたToR構成を取ることで、大きなコストダウンを図れるだろう。この図はラックマウント・サーバで構成しているが、もしブレード・サーバであればToRスイッチの部分を約半額のブレード・シャーシ収容型にできるため、より一層のコストダウンを実現できる。

今後のスタンダードと目される「10GBase-T」

ここ数年は10GBase-SRとSFP+ DACの2方式に落ち着いていた10GbEであったが、2013年の初旬より10GBase-T準拠の製品が一気に増え始めている。「ケーブル長」「互換性」「コスト」の3つを両立できるため、今後のスタンダードになるであろう、注目の規格だ。

●ツイストペア・ケーブルを使う「10GBase-T」

10GBase-Tは、家庭やオフィス用のLANケーブルとして広く利用されているRJ-45コネクタの銅線ケーブル(ツイストペア・ケーブル)を利用する方式である。10GBase-Tの規格制定当初は非常に高価な機材しかなかったし、消費電力や発熱が多いなどの問題もあったが、現在では技術開発が進み、1Uサイズで48個ものRJ-45型10GbEポートを搭載できるまでになった。

トランシーバを使わないためベンダ間の相性問題もなく、ケーブル長も100mまでと、銅線ながら光接続並みの特性を有する。それでありながらコストはSFP+ DACよりも安価である。ただしケーブルは「カテゴリ6a」以上の伝送品質を持つものが必要だが、家電量販店なら2000円程度で購入できるだろう。SRをDACにすることで40万円が2万円と20分の1にコストを圧縮できたが、10GBase-Tにすれば200分の1にまでコストを圧縮できる。1対の接続で40万円と思われていたものが、10Gbase-Tなら2千円だ。ここまでくれば「10Gbpsは高い、コスト・パフォーマンスが悪い」といわれることはないだろう。

図7「2013年より出荷が開始された10GBase-T製品の例」

図7「2013年より出荷が開始された10GBase-T製品の例」【写真左】HPの48ポート10GBase-Tスイッチ「HP 5900AF-48XGT-4QSFP+」。RJ-45ポートを採用しているため、見た目は1GbEと変わらない。2013年になって各社から10GBase-T製品が一気にラインアップされたのは、処理チップの省電力化によってここまでポートを密集できるようになったためだ(10GBase-T規格制定当初の処理チップは消費電力や発熱が多く、このような小型・高密度化はできなかった)。なお、右端の4つのアップリンク・ポートはQSFP+(Quad SFP+)ポートであり、次世代の超高速40Gbpsイーサネットをサポートする。

【写真右】HPの2ポート10GBase-T NIC「HP 561T」。こちらもRJ-45ポートを採用しており、ツイストペア・ケーブルで10GbEや1GbEの両方のスイッチに対応できる。

3種類の10GbEについてまとめておくと、次のようになる。

| 10GBase-SR | SFP+ DAC | 10GBase-T | |

|---|---|---|---|

| 伝送媒体 | 光ファイバ | 銅線 | 銅線 |

| 利用ケーブル | 光ファイバ(マルチモード型) | 同軸(SFP+直付け) | ツイストペア(カテゴリ6a以上*7) |

| 接続先機器の ポート形状 |

SFP+ | SFP+ | RJ-45 |

| 最大ケーブル長 | ○(100m) | △(7m程度) | ○(100m*7) |

| トランシーバ | △(必要) | ○(不要) | ○(不要) |

| 異なるベンダ間の機器互換 | ○(高い) | ×(低い) | ○(高い) |

| 対応機器 | ○(多い) | ○(多い) | △(まだ少ない) |

| 1対あたりのケーブルコスト | ×(40万円前後) | △(2万円前後) | ◎(2千円前後) |

| 表2「サーバ・ルーム向け10GbEの接続方式の比較」 サーバ・ルーム内で利用されるケーブル長100m以下の10GbEの接続方式(物理層インターフェイス)を比較したもの。 半導体の技術進歩によって遅延や消費電力などの問題が解決した10GBase-Tは、「ケーブル長」「互換性」「コスト」の3つの課題をすべてトップクラスで満たしており、今後のスタンダードと目されている。 *7 カテゴリ6のケーブルを利用する場合は最大55mまでに制限される。 | |||

具体的な接続方式(コネクタとケーブル)の例を次に示しておく。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ