Windows 7カウントダウン、第3シーズン:山市良のうぃんどうず日記(161)

「2020年1月14日」のWindows 7のサポート終了まで、残すところ4カ月。友人や家族にWindows 7のPCを使ってネットを利用している人を見かけたら、おせっかいかもしれませんが、注意喚起のために優しく一声掛けてあげましょう。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Windows 7ユーザーへのEOS通知が第3シーズンに突入

「2020年1月14日」は「Windows 7」の全てのサポートが終了する日(End Of Support:EOS)です。その日(日本では翌15日)にリリースされる「セキュリティ更新プログラム」が最後の更新プログラムになる予定です。

全てのサポートが終了すると、その後、重大なセキュリティ問題が発覚しても、修正プログラムが提供されることはなく、日がたつにつれて脆弱(ぜいじゃく)性が累積され、セキュリティ侵害リスクが高くなっていきます。ここまでは「Windows XP」や「Windows Vista」のサポート終了時にも繰り返された、決まり文句です。Windows 7についてもしばらく前(1年前、半年前など)から繰り返し見たり聞いたりしていることでしょう。

Windows XPのサポート終了前後は、テレビ画面でWindows XPのスクリーンセーバーやデスクトップをよく見かけました。例えば、マスコミ社内のPCや記者のPC、インタビューを受ける医師や学者の背後にあるデスクトップPCなどです。最近ではWindows 7のPCが目に付くようになりました(Windows 10も見かけるようになりましたが)。Windows 7の利用者は、かなりの数が残っているものと想像しています。

筆者は2019年8月末〜11月初めまでを「Windows 7カウントダウン、第3シーズン」と独自に呼んでいます。その理由は、この後すぐに説明するとして、今回はWindows 7とその仲間たちのサポート終了に向けた最新情報をまとめてみました。

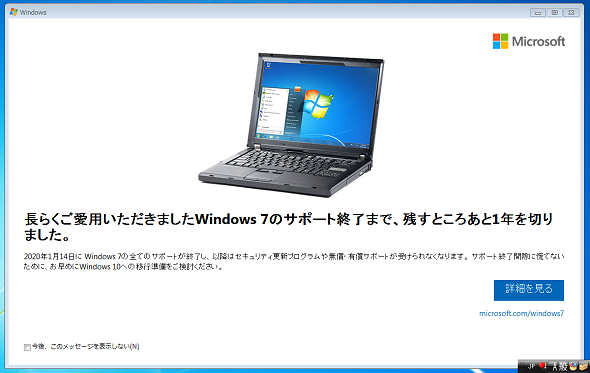

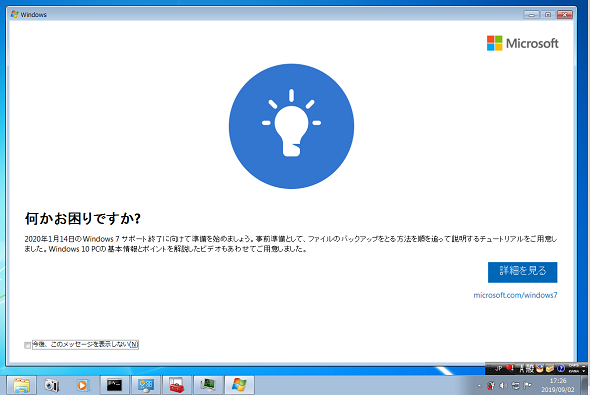

「Windows 7カウントダウン、第3シーズン」とは、Windows 7 HomeやUltimateなど、コンシューマー製品に2019年3月に「KB4493132」(https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4493132)として配布された通知プログラム(Sipnotify)の通知が、3番目のものになったからです(画面1)。

画面1 筆者のWindows 7 Ultimateを実行するPCに、2019年9月初めに表示された通知メッセージ。「今後、このメッセージを表示しない」をチェックすれば通知は無効になるが、チェックせずに最後の通知まで見る予定

画面1 筆者のWindows 7 Ultimateを実行するPCに、2019年9月初めに表示された通知メッセージ。「今後、このメッセージを表示しない」をチェックすれば通知は無効になるが、チェックせずに最後の通知まで見る予定この通知画面を目にするのは、Windows 7を家庭で利用している個人ユーザーに限られるでしょう。「KB4493132」は、企業向けのWindows 7 ProfessionalやEnterpriseには提供されていません。また、Windows 7 Ultimateでも、Active Directoryドメインに参加しているPCには提供されないようです。

「KB4493132」でインストールされる通知プログラムに関連するファイル(%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\SipNotify\eoscontent\metadata.json)には、次のような日付範囲が定義されています。これが筆者が「第3シーズン」と呼ぶ理由です。

"DateRanges":[

"4/18/2019-6/13/2019",

"6/13/2019-8/29/2019",

"8/29/2019-11/7/2019",

"11/7/2019-12/5/2019",

"12/5/2019-1/15/2020"

],

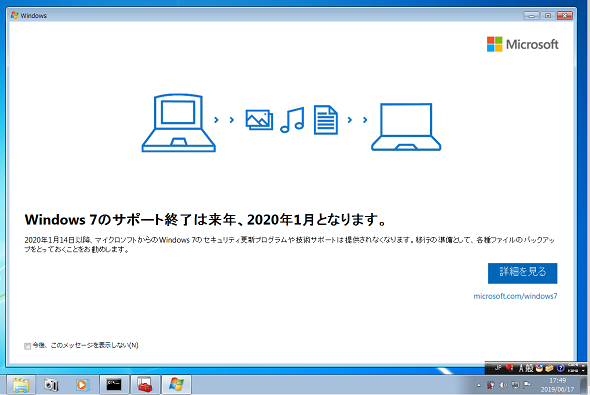

ちなみに、4月中旬に用意されていた通知は画面2(これが実際に表示されることはありませんでした)、6月中旬に表示された通知は画面3です。今後、11月初めと12月初め、つまり最後の2カ月は1カ月ごとに新たな通知メッセージが表示される予定です。おそらく、サポート終了後も。最後に何らかの通知メッセージが表示されるのでしょう。次はどんなメッセージになるのか、最後はどう締めくくるのか、個人的に楽しみにしています。

Windows 7とMicrosoft Office

Windows 7と「Microsoft Office」の組み合わせで最も多いのは、おそらく「Office 2010」だと思います。Office 2010のサポートは「2020年10月13日」に終了するため、Windows 7のサポート終了後もOffice 2010の更新プログラムの提供を受けることはできます。

ただし、他のMicrosoft製品と同様、サポートされていないOSとサポートされているソフトウェア製品/サービスとの組み合わせは、問題が発生したとしても、その問題は「サポート対象外」とされることに注意してください。

その他のバージョンのOfficeや、「Office 365」とサポート終了後のWindows 7との組み合わせについては、以下のドキュメントで説明されています。例えば、Office 365の場合、Windows 7のサポート終了後は、新しい機能更新プログラム(新しいバージョンYYMM)は受け取れなくなり、「Officeセキュリティ更新プログラム」(同じバージョンYYMMに対する更新プログラム)は2023年1月まで引き続き提供されるそうです。2023年1月というEOSの3年後の日付は、おそらく後述する「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」のことを想定しているのかもしれません。関係するかどうか分かりませんが、2023年1月は「Windows 8.1」のEOSでもあります。

- Windows 7のサポート終了およびOffice(Officeサポート)

Windows 7とSecurity Essentials

「Windows Defender」がウイルス対策ソフトウェアとして標準搭載されるようになったWindows 8以降とは異なり、Windows 7はウイルス対策ソフトウェアを搭載していません(Windows 7標準搭載のWindows Defenderはスパイウェア対策のみ)。Microsoftは家庭での個人利用と、小規模企業(最大10台まで、政府機関または教育機関のPCでは利用不可)向けに「Microsoft Security Essentials」を無料提供しています。

Microsoft Security Essentialsは、Windows XPやWindows Vistaでも利用できました。ただし、サポート終了後には、サポート終了OSに対するダウンロード提供は停止されました。また、Windows XPとWindows Vistaでは、OSのサポート終了が近づいていることを1カ月前から通知することに利用され、サポート終了後は警告の通知に切り替わり、数カ月の猶予期間後にサービスを完全に停止しました。

Windows Vistaのときには、猶予期限が設けられることなく、Windows Vistaのサポート終了と同時にMicrosoft Security Essentialsのサービスも停止しました。定義ファイルの提供がなくなるという話ではありません。ウイルス対策エンジンが機能を停止したのです(つまり、定義ファイルを更新できても、できなくても関係ありません)。

Microsoft Security Essentialsとは挙動は異なりますが(1カ月前からの通知がないところなど)、企業向けの「Forefront Client Security」や「Forefront Endpoint Protection」「System Center Endpoint Protection」にも同じようなサポート終了OSに対する仕組みが組み込まれており(Forefront製品は既にサポート終了)、以下の公式ブログで説明されています。

- FEP and SCEP anti-malware protection support after OSes reach end-of-life[英語](Microsoft Tech Community)

Windows 7についてどのような扱いになるのか、Windows XPのときに決められた上記方針に従うのか、具体的なことは明らかにされていませんし、現時点では通知の開始やサービスの停止について、Windows 7向けの特別な対応はMicrosoft Security Essentialsに対して行われていません。

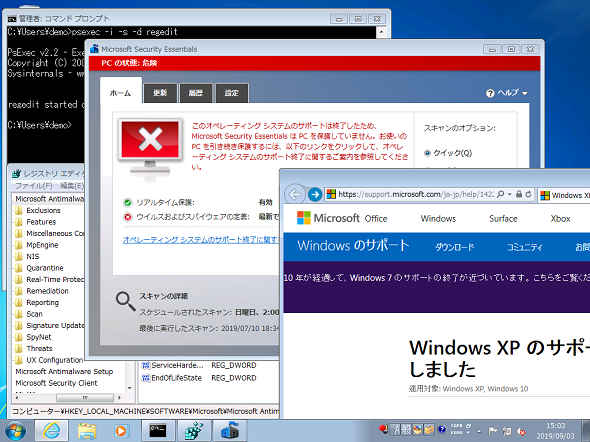

今後、あるとしたら、マルウェア対策クライアントの新しいバージョンで組み込まれることになるでしょう(Windows XPやWindows Vistaのときはそうでした)。現在のバージョン「4.10.209.0」は2017年1月にリリースされたものです。サポート終了OSに対する仕組みは、Windows XPのときに組み込み済みであり、上記公式ブログで説明されている特定のレジストリが作成されれば(SYSTEM権限が必要なため、通常、ユーザーがこれを行うことはできません)、Windows 7でもサポート終了の挙動をするようになっています(画面4)。

一定の猶予期間が設けられるのか否か、現時点では不明です。後述する「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」対応のために、3年間は猶予されるのではないかと期待する人もいるでしょう。

しかし、サポート終了OSに対して、期待してはいけません。サポート終了と同時にMicrosoft Security Essentialsも利用できなくなることを想定しておくべきです。Windows Vistaのときは猶予期間があるように説明しておいて(https://support.microsoft.com/en-us/help/22882/でそのように説明されています)、実際には猶予期間は「0日」でした。

Security Essentialsは提供終了へ、定義ファイルの提供はいつまで続く?

現在、Microsoft Security Essentialsは、唯一、Windows 7だけにダウンロード提供されています。「Microsoftダウンロードセンター」のシステム要件には「Windows Vista」も入っていますが、Windows Vistaのサポートが終了した2017年4月11日(日本では翌12日)にエンジンのサービスが停止されました。そのため、もしWindows Vistaにインストールしたとしても(Windows XPへのインストールはブロックされます)、ウイルス対策機能を提供することは決してありません。

- Security Essentialsのダウンロード(Windowsのサポート)

- Microsoft Security Essentials(Microsoftダウンロードセンター)

Windows 7のサポートが終了すると、Microsoft Security Essentialsを利用可能なOSがなくなるため、ダウンロード提供も比較的早く終了すると予想しています。Microsoft Security Essentialsは、家庭や小規模企業向けに提供されるものなので、拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)の対象となるような、企業向けのWindows 7クライアントに導入されることはないはずです。

ちなみに、E5サブスクリプションに含まれる「Microsoft Defender Advanced Threat Protection(ATP)」(旧称、Windows Defender ATP)は、System Center Endpoint Protectionで旧OSをカバーしています。こちらも2020年1月のサポート終了後の扱いについては明らかになっていませんが、少なくともESUの対象に対しては保護が提供されることになるでしょう。

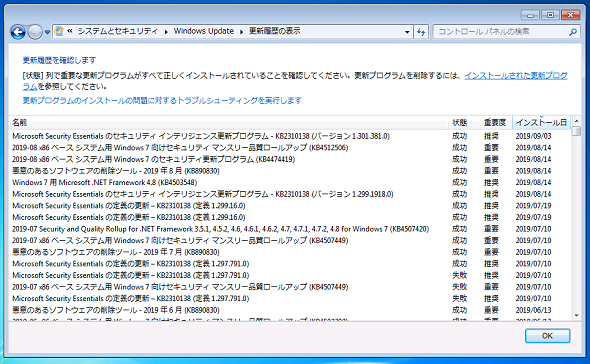

同じ理由で定義ファイルの提供も比較的早く終了するかもしれません。なお、これまで「Microsoft Security Essentialsの定義の更新 − KB2310138(定義 X.XXX.XXX.X)」としてWindows Updateで提供されてきた定義ファイルは、2019年8月以降、「Microsoft Security Essentialsのセキュリティインテリジェンス更新プログラム − KB2310138(バージョン X.XXX.XXX.X)」という名前で提供されています。Windows 8.1/10のWindows Defenderの定義更新も同様に名称が変更されています。最近、Windows Updateの履歴に「定義の更新」がないなと思ったら、この名称変更を思い出してください(画面5)。

拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)は企業向け、無料は幻想

最近、「一部のWindows 7ユーザーにセキュリティ更新を1年間無料提供」というようなニュースを目にした人もいるかと思います。このようなニュースを見て、「一部のWindows 7ユーザーには、どうすればなれるのかな?」と、淡い期待を持ったりしないでください。このニュースは、Microsoftが企業向けに用意している最大3年の有料サービス「拡張セキュリティ更新プログラム(Extended Security Updates、ESU)」(2019年4月1日から販売開始)の、新たな、しかし限定的なプロモーションのことです。

ESUは、ボリュームライセンスのWindows 7 Professional/Enterpriseを対象に、ボリュームライセンスを通じてデバイスごと(per device)、1年ごとに購入できるもので(2年目以降からの購入は不可)、個人のPCのWindows 7はそもそも対象外です。

また、ESUの詳細な価格は公表されていませんが、価格は毎年倍増し、Windows 7 Professionalに対して3年間(ESU 2020、ESU 2021、ESU 2022)の全てを購入するとしたら、Windows 10 Enterprise E3サブスクリプションの3年間分よりもずっと高くなるといわれています。

新たなプロモーションとは、Windows 10 Enterprise E5(E3+Microsoft Defender ATP)やMicrosoft 365 E5といった、さらに上位のサブスクリプション保有者(2018年12月31日時点で)に、ESUの最も安価な最初の1年(ESU 2020)を無料提供するというものです。一部のWindows 7ユーザーとは、Windows 10 Enterprise E5を含む年単位のサブスクリプションを保有しながら、Windows 7 ProfessionalまたはEnterpriseにダウングレードして利用しているという、既にそれなりの対価を支払っている企業ユーザーなのです。

ESUを無料で提供するもう一つのオプションとして、Microsoft Azureの「Windows Virtual Desktops」(現在プレビュー)でWindows 7デスクトップを展開する場合があります。しかし、Windows Virtual Desktopsにアクセスするには、Windows 10 Enterprise E3またはE5を含むサブスクリプションライセンスが別途必要です。こちらの無償のESUも、それなりの対価を支払っている企業ユーザーに対しての特典というわけです。

ESUは企業向けの有料の、しかもコストの高いオプションであり、個人で利用する、利用できるものではありません。企業向けの内容については、以下の連載記事を参考にしてください。

- Windows 7のサポート終了まで残り半年、選択が迫られるレガシーPCの今後(連載:企業ユーザーに贈るWindows 10への乗り換え案内 第49回)

解決策は買い替えだけじゃない、PCの利用をやめるという選択もあり

最初に述べたように、もしWindows 7のPCを利用している人が身近にいたら、一声掛けてください。もしかしたら、サポート終了について、あるいはサポート終了で高まるセキュリティリスクについて、何も知らないかもしれません。

もし、その古いPCの用途が、ネットの検索やメールなどのコミュニケーションだけなら、PCを使わなくても、スマホで代替できるでしょう。

PCのハードウェアが故障するまで使えるのが当然、と考えている人もいます。筆者はそれを否定するつもりはありません。ネットに接続しない、外部メディアでファイルのやりとりをしない、そういった環境なら、古いOSのPCを壊れるまで使い続けても問題ないと考えています。

例えば、ネットに接続することなく(したことなく)、年賀状を作成するときだけ起動するPCだとしたら、プリンタが無事な限り、サポート切れWindows 7のPCを使い続けても何の問題もありません。PCのコンポーネントやプリンタが故障したとしたら、旧OS対応の代替品を入手するのは年を経るごとに困難になるでしょう。そのときになったら、新機種に買い替えることも選択肢の一つです。年賀状のやりとりをやめる、メールやSNSで済ます(スマホを使って)、毛筆で一字一句心を込めてしたためるなど、年賀状を作成するという同じ目的を達成するための選択肢は他にもたくさんあります。

最新情報(2019年12月19日追記)

Microsoft Security Essentialsは、Windows 7のサポート終了後(ESUの有無とは関係なく)も定義ファイルの更新を引き続き受け取ることができることが明らかになりました。ただし、Microsoft Security Essentialsのプラットフォームは更新されなくなるようです。

- Windows 7 support will end on January 14, 2020[英語](Windows support)

- FAQ about Extended Security Updates for Windows 7[英語](Windows support)

筆者紹介

山市 良(やまいち りょう)

岩手県花巻市在住。Microsoft MVP:Cloud and Datacenter Management(2019-2020)。SIer、IT出版社、中堅企業のシステム管理者を経て、フリーのテクニカルライターに。Microsoft製品、テクノロジーを中心に、IT雑誌、Webサイトへの記事の寄稿、ドキュメント作成、事例取材などを手掛ける。個人ブログは『山市良のえぬなんとかわーるど』。近著は『ITプロフェッショナル向けWindowsトラブル解決 コマンド&テクニック集』(日経BP社)。

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.