「データ管理に関して未成熟な企業が多い」 IDCが国内企業のデータ運用成熟度分布を発表:データ運用基盤の戦略的な再構築が求められる状況にある

IDC Japanは、国内企業のデータ運用成熟度分布を発表した。国内のユーザー企業を対象に実施した調査を基に分析し、5段階で分類した。その結果、第2段階にある企業が最も多かった。データ管理に関して先進的な企業に比べて未成熟な企業が多く、偏りがあることが分かった。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

IDC Japanは2020年6月8日、国内企業のデータ運用成熟度分布を発表した。国内の従業員数100人以上のユーザー企業を対象に実施した調査を基に、データ運用改革ニーズの高まりにどのように対応しているか、または課題を抱えているかについて分析した。それによると、データ管理に関して先進的な企業に比べて、未成熟な企業が多く、偏りがあることが分かった。

IDCはデータ運用の成熟度分布を求めるに当たって、次の7項目を定めた。「データ利用度」「クラウドとのデータ連携」「データ分析能力/人材などのリソース」「データ品質の整備状況」「データガバナンスの状況」「データ管理ソフトウェアによる自動化」「データ活用の業務への貢献度」の7項目だ。

「データ運用の仕組みの整備途上だが、改善点が多く残っている状態」が最も多い

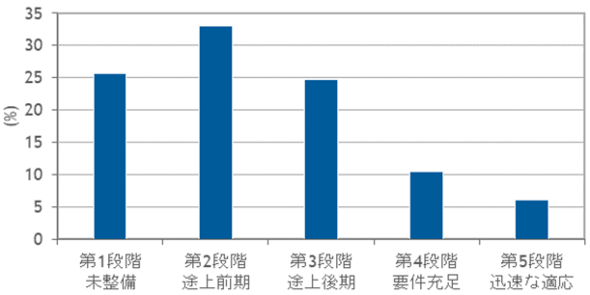

データ運用成熟度モデルでは、これらの項目を基に、ユーザー企業のデータ運用の状態を5段階で分類した。第1段階の「未整備」は、データ運用の仕組みの大部分が整備されていない状態。第2段階の「途上前期」は、データ運用の仕組みの整備途上だが、改善点が多く残っている状態。第3段階の「途上後期」は、データ運用の仕組みの整備が進み、残っている課題が少ない状態。第4段階の「要件充足」は、データ運用の仕組みが組織全体に整っており、ビジネス要件を満たした状態。そして第5段階の「迅速な適応」は、データ運用の仕組みがシステマチックに組織全体に整った段階で、規制や競合などの環境変化に素早く対応できる状態を表す。

分類の結果、第2段階の「途上前期」にある企業が最も多く、全体の3割強を占めた。次いで、第1段階の「未整備」と第3段階の「途上後期」が、いずれも25%前後。第5段階の「迅速な適応」に達していた企業の割合は、わずか5%強にすぎなかった。

IDC Japanでエンタープライズインフラストラクチャのリサーチマネージャーを務める鈴木康介氏は、「デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが進む中で、クラウドサービスの利用は大きなメリットをもたらしている。だが、データ運用の点では、マルチクラウド連携、コンプライアンス、コストコントロールなど新たな要件が加わる。一部のユーザー企業は既に効果的な仕組みでデータ運用の課題に対応しているが、多くの場合、環境整備は不十分で、データ運用基盤の戦略的な再構築が求められる状況にある」と述べている。

関連記事

インシデント発生時のコストを最小限に抑えるデータ運用術

インシデント発生時のコストを最小限に抑えるデータ運用術

内部不正などのセキュリティインシデント発生時に避けて通れないのが、関連データを洗い出し、解析する「フォレンジック」だ。本稿では、万が一に備えた「データ運用術」を現場の“デジタルフォレンジッカー”が指南する。 インテリジェントなデータセンター運用が必須な理由

インテリジェントなデータセンター運用が必須な理由

今や、デジタルビジネスを支えるのにデータセンターは必要不可欠だ。では、その実現に障害となるのは何だろうか。Gartnerのバイスプレジデント兼最上級アナリストのジョージ・ワイス氏に聞いた。 サーバ屋がデータを飛ばしただと? 1億円払ってもらえ!

サーバ屋がデータを飛ばしただと? 1億円払ってもらえ!

IT紛争解決の専門家 細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は「レンタルサーバに保管したデータの保全責任」をめぐる裁判を紹介する。誰もバックアップを取っていたなかったデータが消滅したら、誰が責任を取るべきなのか?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

データ管理におけるユーザー成熟度分布(出典:

データ管理におけるユーザー成熟度分布(出典: