実画像を一切使わず「数式から生成した画像データ」のみで画像認識AIを構築する手法を開発 産総研:注目したのは「フラクタル幾何」

産総研は、数式から自動生成した画像データでAIの画像認識モデルを構築する手法を開発した。数式から画像パターンや教師ラベルを自動生成することでラベル付けのコストを削減し、実画像のデータ数や権利関係を気にせず、画像認識モデルを構築できる。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

産業技術総合研究所(産総研)は2022年6月13日、数式から自動生成した大規模画像データセットを用いてAI(人工知能)の画像認識モデル(学習済みモデル)を構築する手法を開発したと発表した。

この手法は産総研人工知能研究センターの主任研究員である片岡裕雄氏らが開発した。実画像を一切用いず、数式(画像パターンと教師ラベルを生成するための生成規則)から画像パターンや教師ラベルを自動生成することで、ラベル付けのコストを削減し、実画像のデータ数や権利関係を気にせず、AIの画像認識モデルを構築できる。

片岡氏らの研究チームが注目したのは「フラクタル幾何」だ。

「輪郭部分に注目して識別する」という特徴を利用

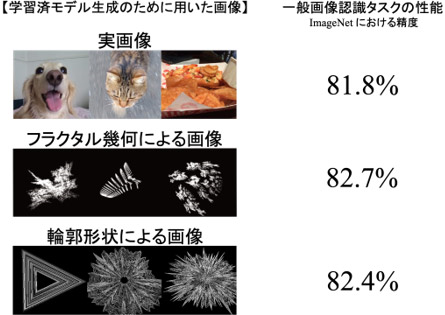

フラクタル幾何を使って生成した画像データセットを画像認識AIの学習に用いたところ、従来の学習方法と近い認識精度が得られた。そこで研究チームは、この手法で学習したAIモデルを分析。「主に輪郭成分に着目して物体を識別していることが分かった」という。

研究チームはこの特徴を利用し、画像の主要成分が輪郭になるように「放射状に輪郭を生成する数式」を使って画像データセットを構築してAIに学習させた。学習済みAIモデルに「ImageNet」の画像データセットを認識させたところ、実画像を用いて学習させたAIモデルの認識率が81.8%だったのに対して、フラクタル幾何による画像で学習させたAIは82.7%となり、「この手法によって、物体を識別するための良好な視覚特徴が得られた」と研究チームは述べている。

研究チームは次のように述べている。

「この手法のメリットは実画像が不要なだけではなく、人手によって実画像に教師ラベルを付与する手間を削減できる点にある。製造や医療の現場などでは、AIの学習に必要な大量のデータを収集することが不可能なケースや、高いコストがかかるケースがあり、AIの導入障壁になっている。この手法であれば、AIの学習に使用する大量の実画像やそのプライバシーの確保、ラベル付けコストなど、AIを商業利用する際の課題を解決できる」

関連記事

プライバシーを保護したままで「AI学習向けデータの統合解析」を実現 NEDOと筑波大学

プライバシーを保護したままで「AI学習向けデータの統合解析」を実現 NEDOと筑波大学

NEDOと筑波大学は、プライバシー情報を含んだ複数のデータを、共有せずに統合解析するAI(人工知能)向けの技術を開発した。不可逆変換処理した中間表現データと、「アンカーデータ」と呼ぶダミーデータを共有することでセキュリティに配慮しつつ、複数の企業や機関が所有するデータの統合解析を可能とした。 Papers With CodeのDatasets: 人気度まで分かるデータセット一覧サイト

Papers With CodeのDatasets: 人気度まで分かるデータセット一覧サイト

データセットが効率よく見つけられるPapers With CodeのDatasetsを紹介。各データセットのページでは、データセット利用に向くタスクや、ベストな性能を発揮するモデル、コードありの論文、各ライブラリのデータローダー、データセットの人気傾向などを確認できる。 「製品の発表前でデータが存在しない」場合も学習データを用意可能 AI学習向け合成画像データセットをユニティが提供

「製品の発表前でデータが存在しない」場合も学習データを用意可能 AI学習向け合成画像データセットをユニティが提供

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンは、AIの学習を目的とした、コンピュータビジョンアプリケーションに向けたオーダーメイドの合成画像データセット「Unity Computer Vision Datasets」を提供する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.