2023年、企業ネットワークを進化させる3大要因とは?:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(60)

新しい年が始まった。2023年に企業ネットワークを進化させる要因は何であり、それらを活用するとどのようなメリットが得られるのだろうか。筆者の取り組みを基に述べたい。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

筆者は2021年4月から現在に至るまで、キャリア5Gによる企業内5Gネットワークの構築、クラウドPBXの導入支援、これらを広げるための提案活動を行っている。その経験を踏まえて、2023年に企業ネットワークを進化させる3大要因を述べる。

ローカル5G実証実験ブームは終わり、キャリア5Gの活用へ

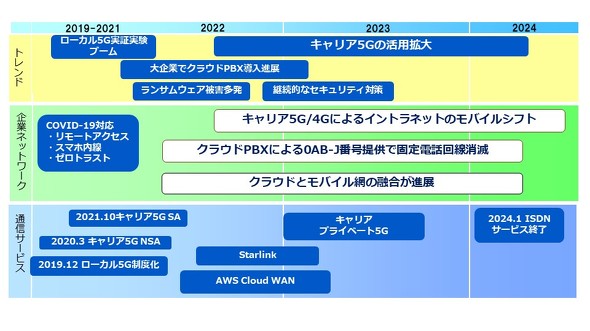

この数年の企業ネットワークの動向を図1に示す。

2019年12月に制度化されたローカル5Gは、2020年から2021年ごろまでは実証実験がブームになったが、2022年には実証実験がニュースになることも少なくなった。補助金を使って短期間の実証実験は行われるものの、実用化された事例はあまり聞かない。総務省が公開しているローカル5Gの免許人(免許を取得した法人など)は2022年11月末時点で126者だが、その大部分はITベンダー、通信事業者、CATV事業者、SIerなどローカル5Gを売る立場にある企業だ。

一方のキャリア5G(大手携帯通信事業者による一般向けの5Gサービス)は、2020年春に各社のサービスが始まり、企業における実験や実用が始まった。後述するように企業は今後、キャリア5Gの活用に注力すべきだ。

ランサムウェアによる被害は相変わらず多発している。ランサムウェアが攻撃の入り口にしているのはVPN装置が多いというのも相変わらずだ。しかも、2019年や2020年に明らかになった脆弱(ぜいじゃく)性が原因になっている。VPNのパッチ対応がなされていないのだ。継続的なセキュリティ対策は企業ネットワークにとって最重要なことだ。SASE(セキュアアクセスサービスエッジ)のような高度な仕組みを導入する以前に、「脆弱性情報をきちんと受け取って対処する」という当たり前の運用ができるように体制やセキュリティベンダーとの契約を整えるべきだ。

通信サービスとして筆者が期待しているのは、キャリアのプライベート5Gだ。2022年1月には、「2022年の企業ネットワークは『プライベート5G』に注目!」を本欄に書いた。ソフトバンクが2020年5月に「2022年からプライベート5Gのサービスを始める」とニュースリリースを出していたからだ。残念ながら2023年1月現在、ソフトバンクのプライベート5Gはまだ始まっていない。しかし、ソフトバンクに限らず2023年にはプライベート5Gが始まるものと期待している。

プライベート5Gでは、ユーザー企業に帯域を専有させたり、ネットワークスライシングを使って用途別にネットワークを論理的に分割したりできるようになる。キャリア5Gをローカル5G同様、専用ネットワーク的に使えるようになるのだ。

非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)として注目されているのが低周回軌道衛星を使った衛星通信サービスだ。米Space Exploration Technologies(スペースX)は日本で一般ユーザー向けインターネット接続サービス「Starlink」を2022年9月から始めた。KDDIはスペースXと提携し、同年12月からStarlinkをバックホール(基地局をモバイル網に接続する回線)として使うSatellite Mobile Linkを開始した。企業や自治体にStarlinkのアンテナを設置して衛星回線を使うStarlink Businessの提供も始めるという。BCP(事業継続計画)対策や地上系の回線でカバーできないへき地の工事現場などでの利用が進みそうだ。

企業ネットワークを進化させる3大要因

企業ネットワークを進化させる3大要因は、図1の中央に書いた「(1)キャリア5G/4Gによるイントラネットのモバイルシフト」「(2)クラウドPBXによる0AB-J番号提供で固定電話回線消滅」「(3)クラウドとモバイル網の融合が進展」の3つだ。図2に沿ってそれぞれを説明する。

(1)キャリア5G/4Gによるイントラネットのモバイルシフト

筆者は、企業がもっとキャリア5Gの活用に目を向けるべきだと考えている。キャリア5Gを使った企業内5Gネットワークの構築を実際に行った結果、メリットが多いことを痛感したからだ。それを広く知ってもらうため、この連載ではキャリア5Gの優位性を繰り返し書いている。それは、「安い」(初期費用がゼロまたは少額)、「簡単」(ローカル5Gで必要な免許や第三級陸上特殊無線技士の資格を持つ無線従事者が不要)、「陳腐化しない」(サービスなので技術進歩に合わせて機器やソフトウェアが更新される)、「速い」(ローカル5Gの2倍以上の速度が出る)の4点だ。

筆者が構築した企業内5Gネットワークでもそうだが、工場や自社オフィスビルにモバイル網から光回線を引き込み無線機やアンテナを設置することで、その電波は当該企業で専有できる。不特定多数のユーザーが相乗りして速度が遅くなる心配がない。

5Gは安定性と低遅延を生かしたモバイルロボットの運用などに適しているが、一番効果が期待できるのは「モバイルシフト」によるイントラネットのコスト削減と利便性向上だ。従来の有線中心のイントラネットでは、高価な専用回線、ルーター、スイッチ、LAN配線、無線LAN設備、ファイアウォールなどが必要だった。5G/4Gによるモバイルイントラネットではこれらが全て不要になる。図3(WAN/LAN/Wi-Fiを5Gで置き換える「5G企業ネットワーク」を目指そう!から再掲)にモバイルシフトの目的を示す。

なお、4Gがあるのは電話(VoLTE)に不可欠なためだ。

(2)クラウドPBXによる0AB-J番号提供で固定電話回線消滅

コロナ禍で企業の電話は激変した。「在宅勤務をしていても会社にかかって来た代表電話を受電する」「在宅勤務中に顧客に電話をかけるときは、会社の代表電話番号を発信者番号として通知する」といったことが求められるようになった。その結果、スマートフォンを使った内線電話やそれを可能とするクラウドPBXの導入が進んだ。固定電話機の利用が減って、スマートフォンやPCが電話の主役になった。

企業の電話環境をさらに革新するのが「クラウドPBXによる0AB-J番号の提供」だ。0AB-J番号は、03(東京)や06(大阪)で始まる固定電話用の電話番号だ。従来、0AB-J番号を使うには、利用場所の固定や通話品質について厳しい制約があった。しかし次第に条件が緩和され、現在では0AB-J番号を持つ固定電話回線を、利用場所であるオフィスなどに引き込まなくても使えるようになった。

図2にあるようにクラウド(データセンター)にIP多重型の電話回線を引き込み、多数の0AB-J番号を収容できる。オフィスで使っている既存の電話番号を変更せず、そのままクラウド側に移設できる。そこに着信した電話は、オフィスであれ自宅であれ、スマートフォンやPCで受電できる。スマートフォンやPCにはクラウドPBXの通話アプリをインストールする。

固定電話機や固定電話回線から解放されて、企業の電話は場所や端末を選ばない柔軟な使い方ができるだけでなく、高価なIP電話機や固定電話回線に付随する設備が不要になって低コスト化が図れるようになった。いまだにレガシーなPBXを使っている企業は、従来の常識にとらわれない「電話システムの革新」を検討してはどうだろうか。

(3)クラウドとモバイル網の融合

「クラウドとモバイル網の融合」とは、モバイル網の内部にクラウドを置いてインターネットを介さずにクラウド上のアプリケーションを低遅延かつ高セキュリティに使えるようにすることだ。5GではMEC(Multi-access Edge Computing)と呼ばれるが、モバイル網は4Gであっても構わない。

MECに先鞭(せんべん)をつけたのは、NTTドコモだ。2020年3月に「ドコモオープンイノベーションクラウド」という名称でサービスを開始し、2022年11月に「docomoMEC」と改称した。MECのクラウドは端末の近くにあった方がより低遅延になる。そのため、全国に分散して配置される。docomoMECは2023年1月時点で9拠点にある。

KDDIのMECは「AWS Wavelength」を使っているのが特徴だ。AWS Wavelength はAmazon Web Services(AWS)のクラウド資源の一部をKDDIのモバイル網内に設置している。2020年12月に東京でサービスを開始し、現在は大阪にもAWS Wavelengthを開設している。筆者はKDDIの5GとAWS Wavelength を使って企業内5Gネットワークを構築した経験がある。AWS Wavelength はAWSと一体であり、イントラネットと接続されている。そのため、イントラネットと5Gネットワークを簡単、高セキュリティに接続できる。5Gネットワークにつながるモバイルロボットなどの端末には企業のプライベートIPアドレスを付与する。

ソフトバンクは、2022年5月にMECの全国展開を始めることと、関東にMEC提供拠点を開設したことを発表した。

図2の「3」に示したのは、KDDIのAWS Wavelengthだ。これを例にMECのメリットをまとめてみよう。

1つ目は、低遅延のアプリケーションを、自社設備なしに容易かつ迅速に実現できることだ。工場におけるモバイルロボットの制御、製品の写真や映像をAIでリアルタイムに解析する品質検査、顔認証による入退室管理、遠隔医療診断などに適している。

2つ目は、高セキュリティであることだ。インターネットを介さず5GネットワークからAWS Wavelength上のサーバを使えるためセキュリティが保ちやすい。AWS WavelengthではSSE(Security Service Edge)としてZscalerの「Private Service Edge」を利用できる。これを使うと閉域網である5Gネットワークからアクセスするロボットやスマートフォンなどの端末に対してゼロトラストを実現できる。もともと閉域網でセキュリティが高いMECをさらに安全に利用できるのだ。

3つ目は5Gネットワークをイントラネットの一部として使えることだ。先述の通り、5Gネットワークに接続する端末にはプライベートIPアドレスを付与できる。AWSはもともとイントラネットに組み込まれているので、5Gネットワークとイントラネットを接続するために新たな回線や設備を用意する必要はない。

低遅延なアプリケーションの実現を目的にMECを使うのではなく、単に5Gネットワークをイントラネットとして利用することを目的にモバイル網内のクラウドを利用するのも1つの使い方だ。

2023年に企業ネットワークを進化させる3大要因について述べた。企業ネットワークの進化は、そのネットワークを担当する人が「変えよう」という意志を持たない限り実現しない。ぜひ強い意志を持ってこれまでの常識をくつがえすような変化を生み出していただきたい。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会(http://www2j.biglobe.ne.jp/~ClearTK/)主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパート等)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。連絡先メールアドレスはtuguhiro@mti.biglobe.ne.jp。

関連記事

2022年の企業ネットワークは「プライベート5G」に注目!

2022年の企業ネットワークは「プライベート5G」に注目!

2021年にソフトバンクとNTTドコモは5Gの最終形であるSA(Stand Alone)のサービスを開始した。2022年にはSAを生かしたプライベート5Gが始まる予定だ。今回は2022年の企業ネットワークを展望するとともに、プライベート5Gへの期待について述べる。 徳島県の「ハイブリッド5G」(ローカル5G+キャリア5G)に学ぶ、インフラシェアリングの活用方法

徳島県の「ハイブリッド5G」(ローカル5G+キャリア5G)に学ぶ、インフラシェアリングの活用方法

徳島県が全国初のインフラシェアリングを用いたハイブリッド5Gの構築を進めている。この取り組みを参考に、企業内5Gにおけるインフラシェアリング適用について考える。 WAN/LAN/Wi-Fiを5Gで置き換える「5G企業ネットワーク」を目指そう!

WAN/LAN/Wi-Fiを5Gで置き換える「5G企業ネットワーク」を目指そう!

企業での5G活用は一向に進んでいない。ロボットを動かしたり、ドローンを飛ばしたり、映像のAI処理をしたりとPoCは多いのだが実用がほとんどない。そんな凝った使い方ではなく、単にWi-FiやWAN/LANを5Gで置き換えて「5Gオフィス」や「5G企業ネットワーク」を目指してはどうだろう。 「帯域保証」の法人向け4G/5G接続サービスが登場、どういう仕組みなのか

「帯域保証」の法人向け4G/5G接続サービスが登場、どういう仕組みなのか

Coltテクノロジーサービスは、 定額課金、帯域保証などの特徴を持つ、法人向け4G/5G接続サービスを販売開始したと発表した。クラウド接続やSD-WANによる拠点間通信に適しているという。 国産データセンターの今と、これからの「グリーン化」を考える

国産データセンターの今と、これからの「グリーン化」を考える

IIJは、データセンターのサービス提供者であると同時に利用者でもある。その両方の立場からデータセンターのあるべき姿を見ていく。また、海外の最新事情などから昨今の「データセンターのグリーン化」の現状をレポートする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.