徳島県の「ハイブリッド5G」(ローカル5G+キャリア5G)に学ぶ、インフラシェアリングの活用方法:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(58)

徳島県が全国初のインフラシェアリングを用いたハイブリッド5Gの構築を進めている。この取り組みを参考に、企業内5Gにおけるインフラシェアリング適用について考える。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

徳島県は、ICTを活用した地域活性化や安心・安全な暮らしの実現に積極的なことで以前から知られている。筆者の記憶に残っているのは、2011年に県内に整備した高速ネットワークを生かし、全国に先駆けて都市部にある企業のサテライトオフィスを招致したことだ。その数は順調に増えて、2022年10月現在、93社のサテライトオフィスが開設されている。

ローカル5Gへの取り組みも早く、2020年9月に県庁舎で本免許を取得したのを皮切りに、現在12カ所で32免許を取得済みだ(2022年9月末時点)。地方創生局 デジタルとくしま推進課 主席佐光広格氏によると、このうち5カ所は実証実験ではなく実用だという。その中には、内視鏡システムによる検査の映像を離れた場所にいる専門医と共有して診察する遠隔診療が含まれる。キャリア5GについてはNTTドコモと提携し、遠隔医療支援などの実験に取り組んでいる。

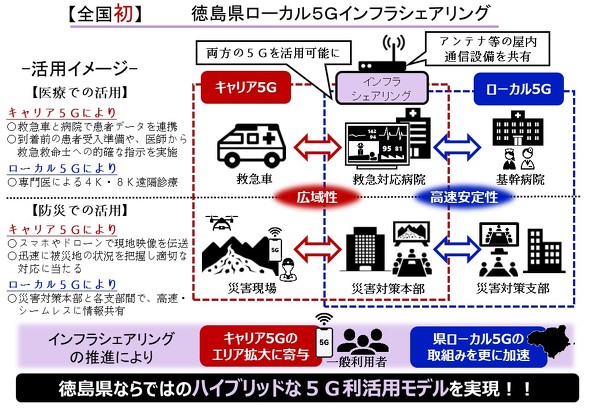

2022年9月にはローカル5Gとキャリア5Gを連携させ、救急医療サービスや防災に活用するローカル5Gインフラシェアリングを行うことを発表した。

ハイブリッドな5G利活用モデルの実現

佐光氏によると、インフラシェアリングの狙いは高速安定性を特徴とするローカル5Gと広域性と移動体対応(クルマやドローン)に優れるキャリア5Gを効率的に連携させ、ハイブリッド5Gならではのユースケースを実現することだ(図1)。

「効率的に」とはローカル5Gとキャリア5Gで無線設備や配線設備を共用(シェアリング)することでコスト削減/省スペース/省エネルギーを図ることだ。ローカル5Gとキャリア5Gによるシェアリングは国内で初めてだという。

ローカル5Gとキャリア5Gをどう使い分けるか、というのは一般の企業にとっても関心の高いテーマだろう。徳島県の図1の考え方は、用途を検討する上で参考になる。筆者がローカル5Gの用途を付け加えるなら、「停止することが許されない用途」で使うことだ。

例としては製鉄所、化学プラント、病院などが挙げられる。筆者は化学プラントの5Gネットワークを検討したことがある。プラントの制御をつかさどるネットワークは、停止することが許されない。大きな事故やラインの停止による損害につながるからだ。「携帯通信事業者のネットワークが障害や災害のために使えなくなっても、プラント内の5Gネットワークが止まっては困る」というのが化学プラントの要件だ。

5Gに限らず、電話もデータ通信のネットワークも障害対策や災害対策を取った自前の設備を持ち、電力も自家発電で確保している。病院のネットワークも止まると人命にかかわるかもしれない。現在のローカル5Gの製品の信頼性がどの程度高いのか、筆者は情報を持ち合わせていないが、自前設備で構築できるローカル5Gなら、携帯通信事業者のサービスが止まっても、稼働を継続できる可能性がある。

徳島県の事例でも病院や災害対策本部のネットワークは止まることが許されない。そのような場所でローカル5Gは価値を発揮できる。

インフラシェアリングの構成

ハイブリッド5Gで使うローカル5Gは「SA」(StandAlone)で、電波は「Sub6(4.7GHz帯)」、キャリア5GはNTTドコモの「NSA」(NonStandAlone)で、「Sub6(3.6GHz帯)」を使う。インフラシェリングは県庁と徳島県立中央病院ER棟に導入する。県庁は2022年12月、徳島県立中央病院は2023年3月に稼働するそうだ。

ちなみにインフラシェアリング自体は新しいことではなく、3G(第3世代携帯、2000〜2022年)の時代から行われている。高層ビルの上位階には電波が届かないため、ビル内に携帯電話各社が独自に配線し、基地局やアンテナを設置していた。それでは膨大な費用がかかるので、配線設備やアンテナを複数の携帯電話会社で共用する仕組みが開発されたのだ。

徳島県ではインフラシェアリング事業を先駆的に手掛けている「JTOWER」(本社 東京、代表者 田中敦史氏)の5G共用装置を使用する。JTOWER 執行役員 スマートシティ推進部 副部長 大橋功氏によると、携帯電話事業者の5Gに対応する光中継装置とローカル5Gの共用が可能な5G共用装置の開発を、2022年2月に完了したそうだ。

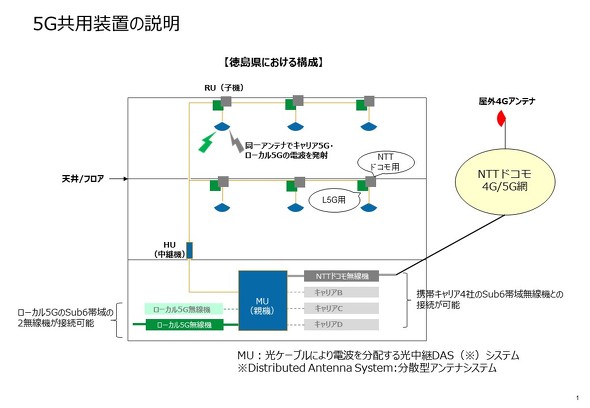

インフラシェアリングの構成は図2をご覧いただきたい。

この図では5G共用装置を「MU」と表記している。NTTドコモの無線機とローカル5Gの無線機は同軸ケーブル(電気信号)でMUに接続する。MUは電気信号を光に変換し、光ケーブルで「HU」(中継機)に接続する。HUからNTTドコモ用の「RU」(子機)、ローカル5G用のRUへ光/電力複合ケーブルで接続する。RUは光信号を電気信号に変換し、アンテナから電波を送出する。アンテナはNTTドコモとローカル5Gで共用する。

つまり、NTTドコモの5Gとローカル5GでシェアリングできるのはMU、HU、MUとHU間の光ケーブル、アンテナということになる。携帯電話会社の無線機は4社まで接続できるので、将来NTTドコモ以外の携帯電話会社を使う場合でも配線や設備の追加なしに導入できるため、シェアリングの効果が大きくなる。ローカル5Gの無線機は2台まで接続できる。

NTTドコモの5GはNSAであるため、アンカー(制御信号をやりとりする電波)として4Gが必要だ。4Gは屋外からの電波を使っている。大橋氏によると、4Gを屋外ではなく屋内の無線機やアンテナで使うためには、5Gとは別系統の設備が必要になるそうだ。

企業内5Gへのインフラシェアリング適用の可能性

筆者は企業ネットワークの構築やコンサルが本業であるため、インフラシェアリングを企業の5Gネットワークにどう適用できるかに関心がある。そこで仮想のユースケースを設定して考えてみたい。

1 5Gネットワークの設置場所

製造業の事業所で事務棟と工場棟がある

2 5Gの用途

工場棟内:モバイルロボットの運用、スマートフォン(自社システムの利用、電話)

事務棟内:5G対応のノートPCの接続、スマートフォン(電話)

3 スマートフォン

キャリア(携帯電話事業者)は1社、会社貸与、台数は約1000台

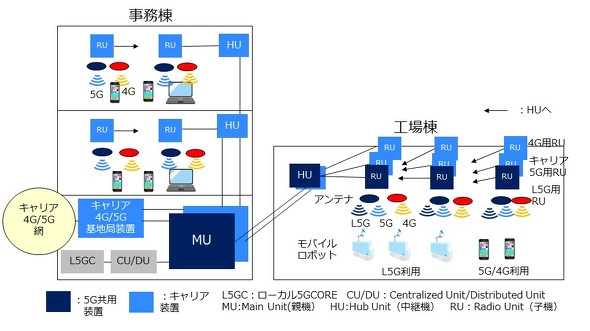

このケースで「携帯通信事業者のサービスが停止してもロボットは止められない」という要件があるなら、工場棟にはローカル5Gがふさわしい。事務棟はキャリア5Gで十分だ。工場棟でも事務棟でもスマートフォンを使うためにはキャリア5Gと4Gが必要だ。

5GがNSAでなくSAであったとしても、アンカーバンドとしての4Gは不要だが、電話を使うには4Gが必要だ。電話は「VoLTE」(Voice over LTE=4G)でしか使えないからだ。5Gで電話をする規格は「VoNR」(Voice over New Radio)という。VoNRの規格はできているが、運用が始まるのは数年後といわれている。

このような条件で5Gネットワークの構成を考えると図3のようになる。

4Gはキャリアが1社であるため、シェアリングの対象とはならない。シェアリングの対象は工場棟向けのローカル5Gとキャリア5GのMU−HU、アンテナだ。キャリアの4G設備を含め必要とする装置や配線が多く、コストメリットを得ることは難しそうだ。

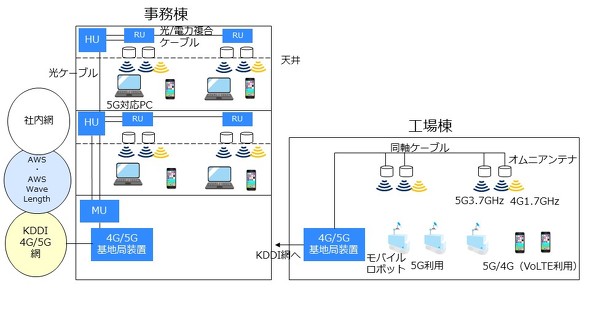

工場のロボットの運用に製鉄所や化学プラントほどの高い可用性が求められないなら、ローカル5Gを使用せず、キャリア5Gだけで構成するのが適切だ。図4はKDDIの5G/4Gを使った構成例だ。

工場では同軸ケーブルとオムニアンテナというシンプルな構成を取っている。オムニアンテナは2台1組で、それぞれが5Gの「V偏波」(垂直の電波)、「H偏波」(水平の電波)を発射している。物理的にアンテナは2台だが、実質的には4台のアンテナとして動作する。

スマートフォンやロボットに搭載している5Gルーターが「MIMO」(Multi Input Multi Output)に対応していれば、アンテナとの間で4×4MIMOによる高速化ができる。さらに、4Gの周波数帯域と5Gの周波数帯域を合わせて使う、「CA」(Carrier Aggregation)も可能だ。

MIMOとCAを併用することで、下り最大1.5Gb/s程度の速度が出ており、一般的なローカル5Gより高速だ。同軸ケーブルやオムニアンテナは安価だが、同軸ケーブルは減衰が大きいので長距離はカバーできない。広い工場内をカバーするには複数箇所に基地局装置を設置する必要がある。事務棟内は光ファイバーを使った構成を例示している。光ファイバーは長距離の配線が可能だが装置が高価になる。MU、HU、RU、アンテナは5Gと4Gで共用できる。

シングルキャリアで5G/4Gネットワークを作る場合は、図4のようにシンプルでコストメリットを得やすい構成が取れるのだ。また、5G/4Gネットワークの設備費用の負担はその大部分をキャリア側で負担することが多い。なぜなら、5G/4Gの電波が届かないところでスマートフォンを使ってもらうには、キャリア側が電波対策をするのが原則だからだ。

なお、図4にある「AWS Wavelength」はKDDIのモバイル網内でAWS(Amazon Web Service)のサービスを提供するもので低遅延アプリケーションを実現する「MEC」(Multi-access Edge Computing)の一種だ。AWS WavelengthとAWSを介して5Gネットワークをイントラネットへ簡単に接続できる。

企業においてもローカル5Gを必要とする工場などではキャリア5Gとのシェアリングでメリットを得られるケースがあるだろう。しかし、企業の5G利用ではスマートフォンが欠かせない。スマートフォンに電話は不可欠なため、キャリアの4G設備を5Gとは別に用意する必要がある。

企業がローカル5Gを必要としないなら、シングルキャリアで5G/4Gネットワークを構築するのがお薦めだ。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会(http://www2j.biglobe.ne.jp/~ClearTK/)主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパート等)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。連絡先メールアドレスはtuguhiro@mti.biglobe.ne.jp。

関連記事

WAN/LAN/Wi-Fiを5Gで置き換える「5G企業ネットワーク」を目指そう!

WAN/LAN/Wi-Fiを5Gで置き換える「5G企業ネットワーク」を目指そう!

企業での5G活用は一向に進んでいない。ロボットを動かしたり、ドローンを飛ばしたり、映像のAI処理をしたりとPoCは多いのだが実用がほとんどない。そんな凝った使い方ではなく、単にWi-FiやWAN/LANを5Gで置き換えて「5Gオフィス」や「5G企業ネットワーク」を目指してはどうだろう。 「帯域保証」の法人向け4G/5G接続サービスが登場、どういう仕組みなのか

「帯域保証」の法人向け4G/5G接続サービスが登場、どういう仕組みなのか

Coltテクノロジーサービスは、 定額課金、帯域保証などの特徴を持つ、法人向け4G/5G接続サービスを販売開始したと発表した。クラウド接続やSD-WANによる拠点間通信に適しているという。 企業の5G活用に立ちはだかる「2つの壁」とは?

企業の5G活用に立ちはだかる「2つの壁」とは?

安定性、低遅延性、高速性に優れる5Gのミッションは、今後訪れる労働人口の低下に対抗する「省人化」や人とロボットとの高度な協調による「人の可能性の最大化」などだ。だが、本格活用に至るまでには幾つかの課題がある。 国産データセンターの今と、これからの「グリーン化」を考える

国産データセンターの今と、これからの「グリーン化」を考える

IIJは、データセンターのサービス提供者であると同時に利用者でもある。その両方の立場からデータセンターのあるべき姿を見ていく。また、海外の最新事情などから昨今の「データセンターのグリーン化」の現状をレポートする。 クラウド大普及時代を支えるデータセンター最新事情

クラウド大普及時代を支えるデータセンター最新事情

普段、意識することはないものの、情報化社会の縁の下の力持ちで、IT革命の陰の立役者ともいえるデータセンター。本稿では、大規模でありながら高い省エネ性能を誇る「ハイパースケールデータセンター」や 脱炭素社会の実現に向けて IIJが注力している「カーボンニュートラルデータセンターリファレンスモデル」など、変貌しながら進化し続けるデータセンターの現在の状況を解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.