ミャンマーオフショア開発は「中国プラスワン」戦略の主役となるか:オフショア開発最前線(2/4 ページ)

2000年以降のオフショア開発を振り返る

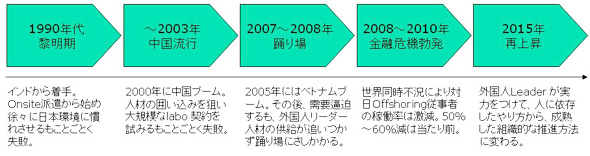

では、なぜ今オフショア開発はミャンマーが注目されているのか? それを理解するために、日本におけるオフショア開発の歴史と背景をざっと振り返ってみましょう。全体の流れは以下のようにまとめることができます。

日本で「オフショア開発」という言葉が使われ出したのは、2000年問題(Y2K)対応で盛り上がった1999年ごろです。ちょうどそのころ、アメリカ企業がインドIT人材を活用してY2K問題を見事に乗り切った成功事例が、マスコミで随分と取り上げられました。そしてY2K問題が落ち着いた2000年以降、日本企業でも、海外の安くて優秀な人材を活用するオフショア開発の機運が高まっていきます(※)。

※実際には、1990年代にもインドや韓国との間でソフトウェア分散開発が試みられていました。しかし、「インターネット環境が未整備だった」「JavaやWeb関連技術など分散開発に適した技術が発展途上だった」という事情から、2000年以前と以後では、オフショア開発の中身が全く異なります。そのため、ここでは2000年以降に起こった出来事を研究対象としています。ご了承ください。

2000〜2003年:中国ブーム到来と一時的終焉

2000年からの3年間は「中国ブーム」と呼べるような時期でした。当時、現場SEの大半は「オフショア開発」という言葉を知りませんでした。一方で、大企業で企業戦略を担う役員の一部は、オフショア開発に強い関心を寄せていました。当然ながら、オフショア開発の発注先といえば、地理的に近くて漢字が通じる中国が最有力候補地です。今でこそ、ちまたでは日本と中国の文化的違いが強調されますが、当時はインドや米国と比べて「中国は日本に近い」との好印象に基づいて、中国オフショア開発の明るい未来が語られていました。

オフショア大學では、この希望に満ち溢れた明るい3年間を「第一次中国ブーム」と呼んでいます。大手システムインテグレーターは、各社ともわれ先にと中国沿岸部の大都市に進出して、次々にオフショア開発拠点を築きました。巨額な資本を投入して中国現地法人を立ち上げた会社もあれば、中国の既存パートナーと組んで、人材の囲い込みを狙った自社専用の開発チーム(ラボ)を設立した会社もありました。

ところが第一次中国ブームは短期間で収束してしまいます。2003年、株価が記録的な安値を付けるほど日本経済が落ち込んだためです。さらに追い打ちを掛けるように、中国では新型肺炎(SARS)が流行し、現場が大混乱しました。その結果、生まれたばかりの中国オフショア開発は、当初計画を大幅に下回る低成長路線を余儀なくされたのです。

2004〜2008年:あっという間に中国復活、ベトナムブーム到来

しかし周知の通り、中国経済は2004年以降も躍進を続けました。中国にけん引される格好で、日本経済も緩やかな回復基調を見せました。今では覚えている人は少ないかもしれませんが、2008年、世界金融危機の直前まで、日本経済は「いざなぎ景気超え」といわれるほど、長期間にわたって持続的な成長を続けていたのです。

一般庶民は、経済ニュースなどで盛んに報道されていたような好景気を謳歌するような状態ではありませんでしたが、日本の各企業は着実にオフショア開発の発注量を増やし続けていきました。まさに「猫も杓子もオフショア開発」といった雰囲気で、第一次中国ブームのように、大企業だけではなく中小企業もこぞって中国詣でをしました。

ところが2005年に差し掛かると、「中国での人件費急騰」「鳥インフルエンザ騒動」「首相の靖国参拝に抗議する大規模な反日デモ」など、中国拡大路線に待ったを掛ける事象が立て続けに発生します。

- そんな指示じゃできません!中国企業の叫び(@IT情報マネジメント)

中でも問題となったのは、人件費の高騰に歯止めが掛からなくなってきたことです。そこで中国のオフショア開発ベンダーが目を付けたのがBPO(Business Process Outsourcing)とオフショア開発の並行戦略です。

- 上海オフショアベンダが生き残りをかける施策とは?(@IT情報マネジメント)

- 円安と人件費高騰で35%の減益に苦しむ中国(@IT情報マネジメント)

特に上海のオフショア開発ベンダーは規模が小さい会社がほとんどで、大規模案件を請けるだけの体力がありませんでした。人件費の問題により中国で即戦力となるSEを一時的に大量に獲得することも難しく、高級人材に依存すれば今度は業務を拡大しにくいという状況でした。規模拡大を望めないなら、別の突破口を見いださなくてはなりません。そこで彼らが目を付けたのがBPOだったのです。既存オフショアベンダーが、BPOも並行して手掛けることによって、業務の幅が広がり、人材獲得/育成の面でも相乗効果が生まれるだろうと期待が高まっていったわけです。

その一方で、中国の人件費の高騰や反日感情に耐えられなくなった日本のオフショア開発ベンダーはベトナムに軸足を移していきました。もはや日本企業から依頼されたオフショア開発をこなすだけでは、組織の維持すら難しくなっていたのです。全ての海外オフショア拠点を畳んで日本回帰する「あつものに懲りてなますを吹く」会社も少なくありませんでした。

私が定点観測していた上海では、30名から数百名規模のオフショア開発企業がM&Aと称して盛んに売買されていました。小さな会社を買い集めて規模拡大し、株式市場への上場を目指す鼻息の荒い中国ソフトウェア企業も目立っていました。

そしてアパレル/製造業に遅れること十数年、オフショア開発業界でも「中国一辺倒」のリスクが顕在化するようになっていった結果、日本のオフショア開発ベンダーの間で、中国代替の最有力候補として浮上したのがベトナムです。オフショア大學では、この2005年からの数年間を「第一次ベトナムブーム」と位置付けています。

しかし2005年当時、中国には約60万人のSEがいると目される中、ベトナム人のSEはわずか3万人と実に20分の1。また言語の壁と国内市場規模の違いから、ベトナムは中国オフショア開発を脅かす存在にはなりませんでした。

ちなみに、大規模なオフショア開発ベンダーが中小ベンダーを飲み込んで巨大化していく動きは現在も続いており、2014年以降もしばらく続くと考えられます。日本では経済格差が政治問題と化していますが、中国でも数千名の従業員を抱える大企業と、体力のない零細企業との二極化が進行すると予測しています。

今後も中国オフショア開発における決済通貨は日本円ですから、為替リスクを負うのは中国側です。しかも、日本からの厳しいコスト削減要求はとどまることがありません。従って、円安人民元高の為替変動で減った利益は、中国側の責任で補う他なく、その結果、体力のある大規模なベンダーしか生き残れないのではないかという予測です。

このように、中国沿岸部の大都市では、オフショアビジネスで甘い汁を吸える時代はとっくの昔に終わってしまいました。それが嫌なら、利益の出せないオフショアベンダーは市場から退場するか、資金力のあるベンダーに吸収合併されるしかありません。従って、今後も中国オフショア市場では合従連衡が繰り返されると予測されます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ