銀行がFinTech時代を勝ち抜くために行うデータ活用の事例とアーキテクチャ、テクノロジー:FinTech時代、銀行系システムはどうあるべきか(4)(2/3 ページ)

顧客理解をより深めるデータ分析ユースケース

顧客の行動にフォーカスする顧客分析

「顧客の理解を、さらに深めるデータ分析」とは具体的にどのようなものか見ていきます。

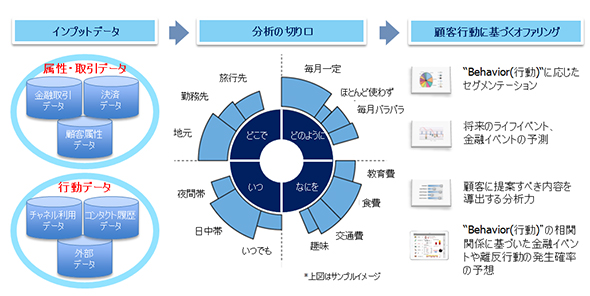

従来の顧客分析では顧客の取引データや属性データ(年齢、性別、家族構成、職業、年収、リスク許容度など)を主に活用してきました。これに加えて顧客のニーズをより深く、早く知るために、顧客の日々の行動や生活スタイルを表すデータを活用します。

顧客の行動データとしては、例えばチャネルシステムの利用状況(営業店、ATM、コールセンター、Webなどをいつ、どのくらいの頻度で、どこで使用しているか)や、コンタクト結果のテキストデータなどを活用します。さらに顧客特定が可能な場合や顧客からのオプトイン(利用許諾)があれば、外部SNSのデータや提携先サービスのデータ、アカウントアグリゲーションサービスから得られる他行データや、Open APIで接続されるFinTech企業のデータなども有効です。こうした銀行内外のビッグデータを活用してこれまでにない視点で顧客の理解を深めることができます(図1参照)。

マイクロセグメンテーションを基にしたアソシエーション分析

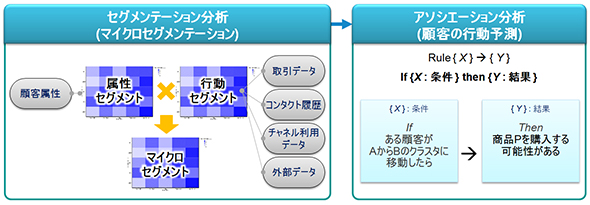

これらのデータを基に、「いつ、どこで、何を、どのように消費し、何に興味を持ち、どこに投資、蓄積しているのか」といった切り口で顧客全体を細分化します。この分析によって、顧客属性データや「取引データ×行動データ」からなる粒度の細かいセグメンテーション(マイクロセグメンテーション)に顧客を分類できます。顧客は静的な属性変化だけではなく日々の行動の変化によっても、このマイクロセグメント間を移っていくことになります。このマイクロセグメント間の移動をトリガーにして、その後の金融消費行動やライフイベント、離反行動などを予測することが可能になり、その予測に基づいて顧客へ事前のアプローチを行えるのです(概要は図2を参照)。

従来の分析手法との違い

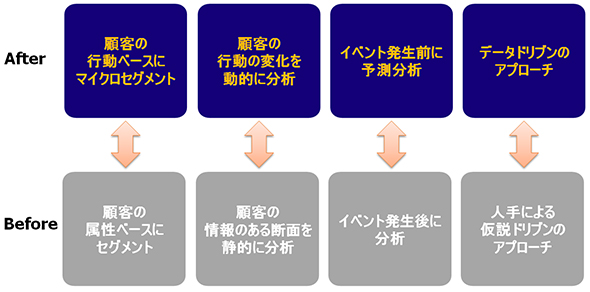

こうした分析手法の従来との違いを整理します(図3参照)。顧客接点や顧客行動のデータを活用してマイクロセグメントに分類することで、より顧客を正確に深く理解できます。また固定的、断面的な属性変化だけではなく行動の変化も捉えることで、より動的な洞察を行え、その結果として顧客のライフイベントや金融イベントの予測ができるようになります。そして、これらの分析は「顧客属性や取引金額の多寡などを基に人が仮説を立てる」アプローチではなく、「データを主体としデータが示すものから顧客を理解しよう」とするデータドリブンのアプローチです。

ビッグデータ活用に求められる銀行情報系アーキテクチャとは

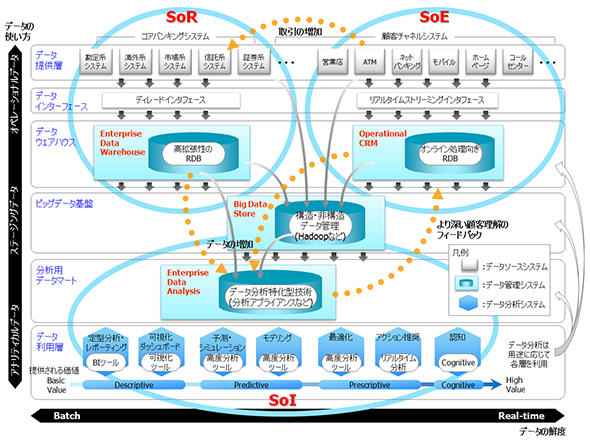

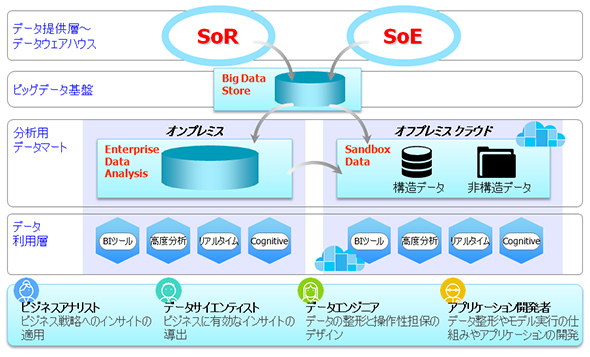

このような取り組みを進める上で、銀行の情報系システムはどのようなアーキテクチャを考えていくべきでしょうか。これを考える上では、本連載の前回記事にもある通りSoR(Systems of Record)とSoE(Systems of Engagement)、そしてSoI(Systems of Insight)の3つの領域を考慮する必要があります。

SoR+SoE+SoIで実現するデータ利活用アーキテクチャ

顧客の属性情報や取引データは主に勘定系などの基幹系システム群(SoR)から提供されます。一方、前述したような顧客行動の情報を得ようとすると、顧客との接点や関わりが強いシステム群(SoE)から得られるデータが重要となります。これらのデータは銀行チャネル(営業店やATM、Web、コールセンター、モバイルなど)での顧客行動データが主体となり、SoRにない情報が多く含まれています。また、構造化データだけではなく、テキストやログ、音声や映像などのマルチメディアデータを含む非構造化データが対象となります。

SoRの構造化データとSoEの非構造化データを併せてSoIの領域に提供します。双方のデータを活用して顧客の分析を行い、その結果を顧客チャネルにフィードバックしていきます。図4はこの効果的なサイクルを回すためのシステムアーキテクチャです。

このアーキテクチャではSoRとSoEからの構造/非構造データを併せて提供するビッグデータ基盤が重要な構成要素となります。データは可能な限り消去せずに蓄積したいというデータ利用者の根源的な望みを満たし、かつSoRの構造データだけではなくSoEの大量の非構造化データをいかに効率良く管理、提供していくかを考えるとき、図4のビッグデータ基盤は1つの解になります。

図4で挙げているApache Hadoop(以下、Hadoop)は、昨今急速に技術が向上し実際に活用されるようになってきました。データ管理に関して非常にコストパフォーマンスに優れたHadoopをビッグデータ基盤に適用することで、増大し続けるデータを低コストで管理でき、SoI領域に必要なデータを提供できます。

Hadoopのこうした活用例は銀行ではまだ多く見られませんが、みずほ銀行での取り組みはその一例です(参考)。Hadoopの技術発展によって今後エンタープライズレベルでの適用例は一層増してくるでしょう。

SoI領域では複雑なデータ抽出や非定型的なデータ処理、高度な計算処理が多用されるため、より分析処理に特化したデータベース技術と分析ツールの適用が望まれます。データ分析処理の形態は、さまざまな用途によって複雑さも変わってきますが、データ分析による提供される価値の違いから下記のように用途の分類を考えることができます。

- Descriptive:レポーティング、可視化などの用途。定型的な分析が主体で、起こっている事実の整理を行う

- Predictive:予測やモデリング、シミュレーション、アラートなどの用途。非定型的な分析が主体で、現状のデータから将来予測をベースに「What if」のシミュレーションや注意喚起の判断を行う

- Prescriptive:最適化やアクション推奨の用途。どうすれば効果を最大化できるかをさまざまな変動要素を踏まえて分析する

- Cognitive:人の行動や考えを認知して導く。自然言語やマルチメディアデータを含む大量のデータから回答を導き、学習を繰り返しながら回答精度を向上させる

クラウドの活用例

昨今、データ管理や分析の場もクラウド環境が有力な候補になっています。図4のアーキテクチャ論理構造でも下層部分は、もちろんクラウドの適用候補になります(図5参照)。高い柔軟性を持つクラウド環境でデータを提供し、クラウド上の新しい技術、ツール、アルゴリズムを使うことで、新たなビジネスモデルの試行や検証に取り組みやすくなります。

クラウドを活用する上で、クラウドにどうデータを配置するかが1つの大きな検討ポイントです。CSCC(Cloud Standard Customer Council)のPDFレポートの表5ではクラウドへのデータ配置判断の優先検討要素として、柔軟性、必要システムリソース、データボリューム、ネットワーク帯域、データ近接度合い、管理統制が挙げられています。クラウド環境はマルチベンダーで提供されることも考えられるため、インタフェースのオープン性も重要になります。

関連記事

みずほ銀行が日立のプライベートクラウド採用、次期勘定系システムに

みずほ銀行が日立のプライベートクラウド採用、次期勘定系システムに

日立製作所の従量課金型プライベートクラウドサービスが、みずほ銀行の次期勘定系システムと、2016年度に稼働予定の総給振システムに採用された。 FinTech時代の到来で日本の金融システムはどう変わるのか?――銀行グループ改革と金融規制の在り方を問う

FinTech時代の到来で日本の金融システムはどう変わるのか?――銀行グループ改革と金融規制の在り方を問う

金融とITの融合によって多様で革新的な金融サービスを生み出す原動力になると期待されるFinTech。FinTechは日本の金融システムに何をもたらそうとしているのか? 1月20日に開催された「BINET倶楽部セミナー」では、日本総合研究所の副理事長で金融審議会の臨時委員を務める翁百合氏が「FinTechの現状と日本の金融システム」と題して講演を行った。 金融庁はFinTech革命にどう向き合うのか?――新たな決済サービス、キャッシュマネジメントサービス、電子記録債権、XML電文、国際ローバリュー送金、そして規制改正

金融庁はFinTech革命にどう向き合うのか?――新たな決済サービス、キャッシュマネジメントサービス、電子記録債権、XML電文、国際ローバリュー送金、そして規制改正

金融とITの融合によって多様で革新的な金融サービスを生み出す原動力になると期待されるFinTech。FinTechは日本の金融システムに何をもたらそうとしているのか? 1月20日に開催された「BINET倶楽部セミナー」では、金融庁総務企画局企画課で企画官を務める神田潤一氏が「日本におけるFinTechの活性化に向けた金融庁の取り組み」と題して講演を行った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.