年間約12億円の価値を創出するデータサイエンティストチームのBIツール活用法とは:データ活用は組織課題

アイティメディアは、2018年9月26日に秋葉原UDXにおいて「AI/ディープラーニングビジネス活用セミナー ビジネス価値は、データに宿る」を開催した。本稿では、リクルートライフスタイルによるセッションは、「Tableau活用6年の軌跡〜組織定着と活用事例〜」の模様をお届けする。

アイティメディアは、2018年9月26日に秋葉原UDXにおいて「AI/ディープラーニングビジネス活用セミナー ビジネス価値は、データに宿る」を開催した。本稿では、リクルートライフスタイルによるセッションは、「Tableau活用6年の軌跡〜組織定着と活用事例〜」の模様をお届けする。

リクルートライフスタイル ネットビジネス本部 データエンジニアリンググループのデータサイエンティスト 徳永竣亮氏(左)、データプロダクトストラテジスト 前田周輝氏(中央)、データサイエンティスト 加藤広大氏(右)

リクルートライフスタイル ネットビジネス本部 データエンジニアリンググループのデータサイエンティスト 徳永竣亮氏(左)、データプロダクトストラテジスト 前田周輝氏(中央)、データサイエンティスト 加藤広大氏(右)年間約12億円の価値を創出する「データプロダクト」をどのように開発しているのか

同社では、顧客接点を紙媒体からWebメディアへと移行していく中、意思決定のスピードを速めることを目的として、2012年からBIツール「Tableau」の導入に取り組んでいる(参考記事:脱Excelで生産性15倍、リクルートが「Tableau」を選んだ理由 )。このセッションでは、同社で続けている組織へのBIツール定着の取り組みと、現在の活用スタイルを紹介した。

リクルートライフスタイルは、旅行情報の「じゃらん」や、クーポン情報の「ホットペッパー」など、多数のメディアを手掛けている。同社でデータプロダクトストラテジストを務める前田周輝氏は、この6年間にBIツールの活用シナリオにおいて「社内から社外へ」「結果から先行指標へ」「全社や部門で統一された静的な指標から、ユーザーごとの動的な指標へ」といった変化があったとした。

BIツールの「社外」へ向けた展開について、代表的な事例として挙げたのは、クライアント向けのレポート提供だ。同社では、メディアに情報を掲載しているクライアントに対し、客数や顧客の属性、プロモーション状況の分析、同一商圏内にある他店舗との比較、将来的な予約ニーズ予測といった分析情報をダッシュボードとして提供している。クライアントのサービス利用継続率を高めることが目的だ。

クライアントのニーズに合ったレポートにするために、営業担当者などとも議論し、約40回の改修を行いながらダッシュボードを作成。また、営業担当者自身も、クライアントに対して、レポートを元にした適切なコンサルティングができるようトレーニングを行い、現在では年間で約6億円の売上に貢献するツールへと成長しているという。

同社では、AIやBIを活用したサービスを「データプロダクト」と呼んでおり、従来の一般的なWebサービスとは人員もプロセスも異なる体制で開発に臨んでいる。2015年から「データエンジニアリンググループ(CETチーム)」として組織化しており、直近では年間約12億円の直接的な価値を創出するチームへと成長しているそうだ。

BIツールはデータサイエンティストとビジネスサイドの「共通言語」

CETチームでは、それぞれに役割を持った「プランナー」「データエンジニア」「データサイエンティスト」が協力し、アナリティクスを通じたビジネス課題の解決に取り組んでいる。ここからは、CETチームのデータサイエンティストが、チームでどのような仕事を行っているのか、またその中でTableauをどのように活用しているのかを紹介した。

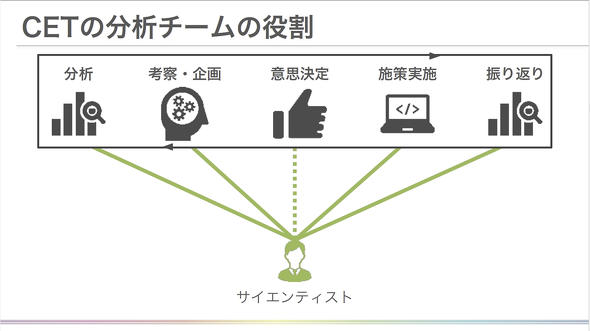

前田氏に続いて登壇した加藤広大氏は、2018年に新卒で入社したデータサイエンティストだ。CETの分析チームにおいて、プランナー、エンジニア、データサイエンティストの三者は「三位一体」となって、案件のほぼ全ての工程に関わる。つまり、データサイエンティストである加藤氏も機械学習のモデリングだけではなく、「分析」「企画」「施策実施」「振り返り」の工程に携わっているという。

「分析」「企画」フェーズ

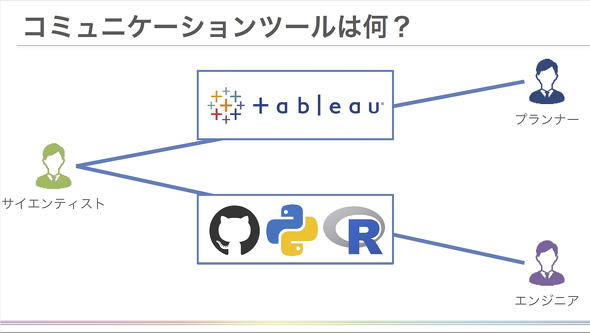

案件の全工程のうち、特に初期段階にある「分析」「企画」のフェーズにおいて、データサイエンティストに求められる役割は、現状の問題点や課題を把握し、施策実施の裏付けとなる知見をデータ分析から導き出して、意思決定者をサポートすることだ。この役割を果たしていくため、データサイエンティストは、ビジネスサイドに詳しいプランナーや、データハンドリングの技術領域に明るいエンジニアとの間で、緊密なコミュニケーションをとる必要がある。CETチームでは、特にプランナーをはじめとするビジネスサイドの担当者と、データサイエンティストとの間のコミュニケーションツールとしてTableauを活用している。

加藤氏は、BIツールがコミュニケーションの「共通言語」となるために必要な条件として「インタラクティブにデータを見ながら議論の深掘りができること」「サイエンティストの思考過程が伝わる形で共有できること」「関係者がそれぞれに自分の環境で同じデータを再現できること」の3つを挙げた。

「リクルートライフスタイルでは、DWH(データウェアハウス)としてBigQueryを採用しているが、これとTableauを組み合わせることで、SQLを使ったデータの抽出や、抽出したデータの整形、ビジュアライズといった作業が効率的に行える。また、グラフや表の作成機能、コメントの埋め込み機能などは、分析結果を思考過程と合わせて共有するに当たって便利だ。

機械学習のモデリングにPythonを利用しているが、そこで出力された結果をより細かく分析し、モデルの精度を高めるためにもTableauを活用している。モデリングの過程で、出力結果を可視化したり、それを基にさらに分析したりといった作業を行おうとすると、Pythonだけではかなりの工数がかかってしまう。その点でも、Tableauが持つBIツールとしての機能が役立っている」(加藤氏)

「施策実施」フェーズ

ここからは、同じくCETチームのデータサイエンティストである徳永竣亮氏が登壇し、後半の工程に当たる「施策実施」「振り返り」の各フェーズを効率化するためのTableauの活用事例を紹介した。

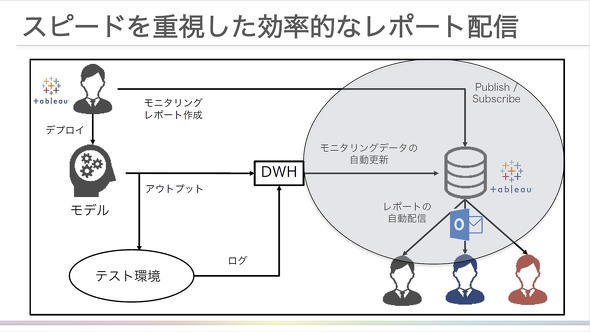

施策を実施した際には、その効果を把握するための「モニタリング」が重要になる。徳永氏は「モニタリングのレポートを統一し、関係各所へ適切かつ迅速に配信されることが、改善のサイクルをスピードアップするために重要だ」と話す。

レポートを作成する担当者が部門ごとに複数おり、それぞれに作成を行っているような環境では、レポートの体裁や参照データに微妙な差異が発生してしまい、同じ情報を共有することが難しくなる。また、作成の担当者と配信の担当者が異なっている場合には、配信依頼の段階で無駄なタイムラグが発生してしまう。同社では、こうした不具合を避けるために、「データサイエンティストがレポートの作成を行い、Tableau上で共有する」という運用を行っている。

「データサイエンティストがモデルに何らかの変更を加え、レポートのデータソースが変わった場合にも、Tableauが常にDWH上の最新データを参照するため、レポートの鮮度も保たれる」(徳永氏)

なお、関係者へのレポート配信を効率化するため、TableauサーバからSlackへの自動連携機能を自社開発し運用している。

「振り返り」フェーズ

「振り返り」のフェーズにおいては、「共通言語を用いて、ビジネスサイドに結果の分析を伝える」「得られた知見を共有する」「同じデータを用いて、再現性や透明性を確保する」といった要件が求められる。

改善サイクルや得られた知見を横展開するに当たって重要なこのフェーズでも、他のフェーズと同様にTableauを「共通言語」として活用し、一元化された最新のデータソースを参照できるようにしておくことが、効率化のポイントになっているという。

サイエンティストの成果物を関係者へ「ダイレクト」に届けられる基盤が重要

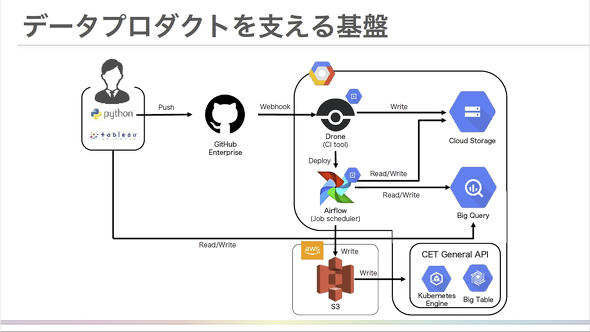

このように、同社においては、「データプロダクト」の開発に関わるデータサイエンティストが、案件の全フェーズに関わりながら、ビジネスサイドを含む関係者全てに、成果物をダイレクトに届けられるようなシステムを構築しているのが重要なポイントだ。

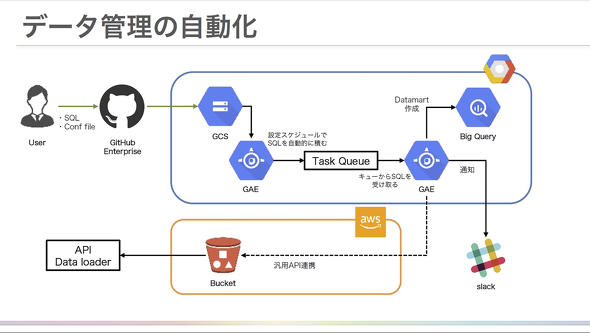

データサイエンティストがデータの抽出、加工、モデルのデプロイ、デリバリー、レポート配信までをセルフサービスで行える仕組みは、Tableauに加え、GitHub Enterprise、GCP、AWSなどをはじめとするさまざまなクラウドサービス、オープンソースソフトウェアなどの機能を組み合わせることで実現している。

最後に再び前田氏が登壇し、セッションのまとめとして「データ活用は組織課題である」と話した。

「企業のデータ活用は組織としての課題であり、People(人)、Process(プロセス)、Technology(技術)のバランスを考えながら取り組むことが重要だと考えている。その際に、Tableauは組織の『共通言語』として重要な役割を果たしている。

現在、データサイエンティスト人材へのニーズは高まっており、採用も難しい状況にある。業務プロセスの中で、彼らをいかに孤立させずに、最高のパフォーマンスを発揮してもらうかを考えたとき、それが可能な環境を実現するためのツールへの投資も重要になる。データ活用の取り組みに王道はなく、われわれ自身も試行錯誤しながら進めている状況だ。今後も、データからより高い価値を生み出すために挑戦し続けたい」(前田氏)

関連記事

データを活用した「接客」の進化を目指すパルコが6年間で考えたこと、変えたこと

データを活用した「接客」の進化を目指すパルコが6年間で考えたこと、変えたこと

アイティメディアは、2018年9月26日に秋葉原UDXで「AI/ディープラーニングビジネス活用セミナー ビジネス価値は、データに宿る」を開催した。本稿では、パルコ 執行役 グループICT戦略室の林直孝氏による特別講演の内容をダイジェストで紹介する。 「AI導入のリスク」よりも、「AIを活用しないことで起こるリスク」を考えろ

「AI導入のリスク」よりも、「AIを活用しないことで起こるリスク」を考えろ

AI導入をためらう企業は、「AIを活用しないことで想定されるリスク」を考えよ――。アイティメディアが開催した「AI/ディープラーニング ビジネス活用セミナー」では、AI活用を支えるさまざまなソリューションが紹介された。 創業65年、AIで生まれ変わる箱根の老舗ホテル その成功の要因は?

創業65年、AIで生まれ変わる箱根の老舗ホテル その成功の要因は?

AIや機械学習で成功を収める企業が増えてきている一方で、思ったような効果が得られていない企業も少なくない。ビジネスにAIを活用するコツはどこにあるのか。箱根湯本の老舗ホテル「ホテルおかだ」の原氏が、そのポイントをセミナーで解説した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ