Windows 11のリリースで、どうなるWindows 10:Windows 10 The Latest

Microsoftが次期Windows OS「Windows 11」の発表を行った。Windows 11の提供開始で、Windows 10のサポートはどうなるのだろうか。また、同時に発表されたWindows 10からWindows 11への無償アップグレードの条件は、どんなPCでもクリアできるものなのだろうか。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Windows 11が正式発表

Windows 11が正式発表Windows 11が2021年後半に提供されると発表された。Windows 11の登場で、Windows 10はどうなるのだろうか? 今後のサポートの予定やWindows 11への無償アップグレードについて、原稿執筆時点で分かっている内容を解説する。

2021年6月24日(米国時間)にMicrosoftが次期Windows OS「Windows 11」の発表を行った。提供開始は、2021年後半が予定されており、Windows 10からの無償アップグレードも提供される(詳細は後述)。

Windows 10(2015年7月29日)が提供されてから約6年半ぶりのアップグレードとなる。Windows 10がリリースされた当初は、「Windows 10は、Windows as a Service(WaaS)であり、年2回提供される機能更新アップデートによって機能を更新・追加することで、『Windowsの最後のバージョン』になる」とされていた。

しかし、Windows 11が発表されたことで、Windows 10も終わりを迎えることになる。Windows 11の新機能なども気になるところだが、まだ正式提供前であり、不確定な部分も多い。Windows 11については、ある程度機能が見えてきたところで取り上げるとして、ここではWindows 11が提供されることで、Windows 10がどうなるのかについて、原稿執筆時点で分かっている範囲でまとめておく。

Windows 10のサポート終了はいつ?

Windows 11が発表されたことで、Windows 10のサポート終了日が2025年10月14日に確定した(企業向けの長期サービスチャネルを除く)。これまで、半年ごとの機能更新アップデートを適用していくことで、サポート期間が延長されてきたが、次期Windows OSである「Windows 11」が提供されることで、ついにWindows 10のサポートも終了することになる。

注意が必要なのは、これまでと同様、機能更新アップデートを適用しないと、2025年10月14日以前にサポートが終了してしまうことだ。例えば、Windows 10 October 2020 Update(バージョン20H2)のHome/Proエディションは、2022年5月10日でサポートが終了する予定となっている(Home/Proの各バージョンのサポート終了日は「Windows 10 Home and Pro」参照のこと)。

Windows 10の機能更新アップデートは提供されなくなる?

Microsoftによれば、Windows 10の次の機能更新アップデートである「バージョン21H2」の提供は予定通り、2021年11月前後に行われるとしている。

その後の予定については明らかにしていないが、Windows 10 Home/Proに対する機能更新アップデートのサポート期間は18カ月であり、このルールが継続するとなると、バージョン21H2のサポートが2023年5月ごろに終了しまうことになる。

Microsoftは、「2025年10月14日まで、少なくとも1つのWindows 10半期チャネルを引き続きサポートする」としていることから、2025年までに2回以上の機能更新アップデートの提供はあるものと思われる(ルールが変更されて、バージョン21H2を最後までサポートするという可能性も否定できないが)。Windows 11の機能更新アップデートの提供が年1回になるとしていることから、それに合わせてWindows 10の機能更新アップデートが提供されるようになる可能性もある。

Windows 11が提供されることから、Windows 10に大きな機能追加などは行われる可能性は低いものの、2025年10月14日まではこれまでと同様にWindows 10が利用できそうだ。

Windows 11への無償アップグレードへの対象か調べる

Windows 11の発表では、同時にWindows 10からWindows 11への無償アップグレードを行うことが明らかにされている。このアップグレードは、Windows 11の提供開始から少し遅れて、2022年前半から順次可能になるとしている。

ただ、全てのWindows 10 PCが対象ではなく、下表のWindows 11の「ハードウェア仕様の最小要件」を満たす必要がある。ここ2年程度のPCであれば、十分にクリアできる要件になっているものの、実は意外とハードルが高そうだ。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| プロセッサ | 1GHz以上で2コア以上の64bit互換プロセッサ/SoC |

| メモリ | 4GB以上 |

| ストレージ | 64GB以上の記憶装置 |

| ファームウェア | UEFI、セキュアブート対応 |

| TPM | TPMバージョン2.0 |

| グラフィックス | DirectX 12 以上(WDDM 2.0ドライバ)対応 |

| ディスプレイ | 対角サイズ9インチ以上で8bitカラーの高解像度(720p) |

| Windows 11の「ハードウェア仕様の最小要件」 | |

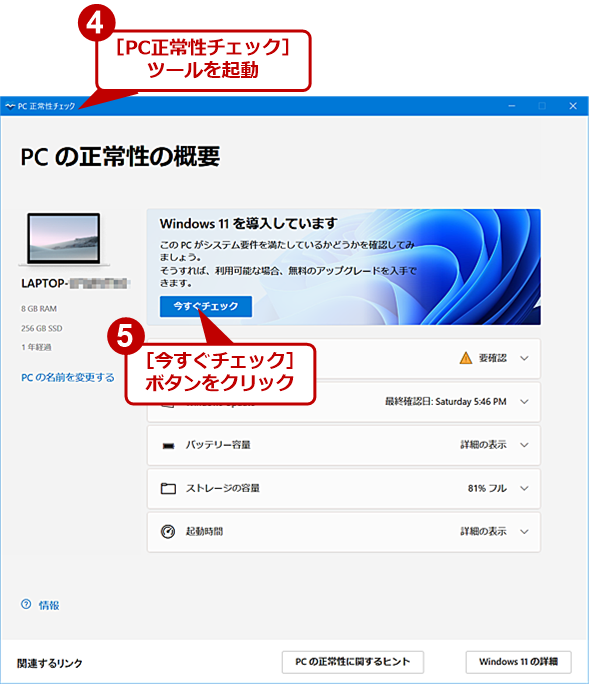

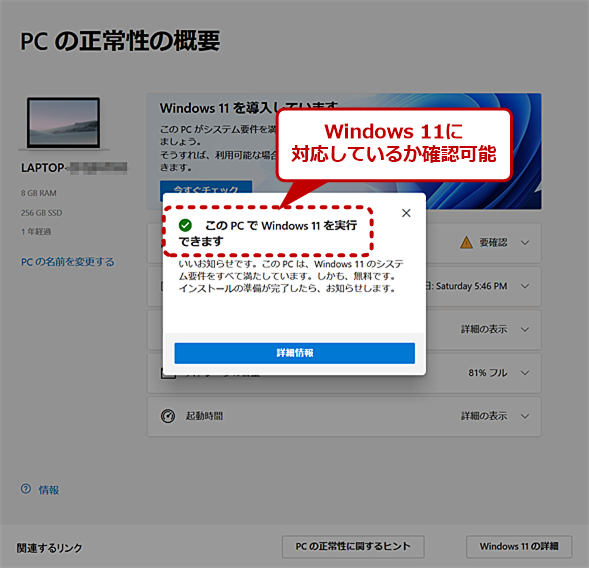

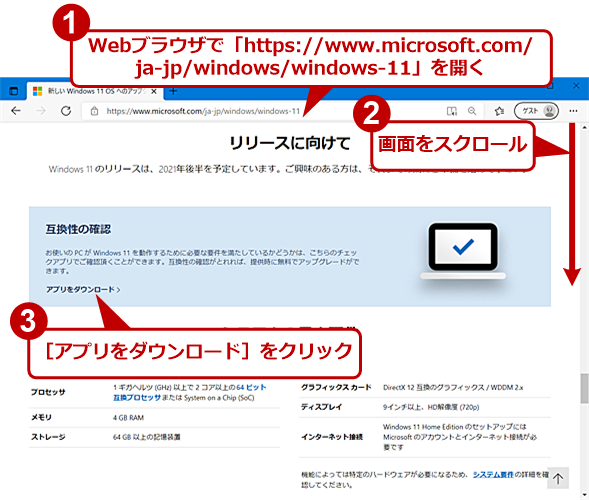

要件がクリアできているかどうかは、「Windows 11登場」ページの「互換性」欄でダウンロードできる「PC正常性チェック」ツールで確認できる。ただ、Windows Blog「Update on Windows 11 minimum system requirements」によれば、要件などを含めてツールを更新する予定だとしており、現在ツールはダウンロードできないので注意してほしい。本稿では、提供されていたPC正常性チュックツールで確認した結果で示す。

Windows 11への無償アップグレードへの対象か調べる(1)

Windows 11への無償アップグレードへの対象か調べる(1)Webブラウザで「https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11」を開き、「リリースに向けて」欄が表示されるまで画面をスクロールする。「互換性の確認」欄にある[アプリをダウンロード]をクリックすると「WindowsPCHealthCheckSetup.msi」がダウンロードできる。対象かどうか調べたいWindows PCで、このMSIファイルを実行すると、「PC正常性チェック」ツールがインストールできる。

PC正常性チェックツールで「対応していない」と表示された場合

このツールを実行すると、Windows 11に対応しているか確認できるが、対応していない場合、どこがクリアできていないのかは示されない。そのため、自分のPCのスペックと上記のWindows 11のハードウェア要件を比較して推測するしかない。

ただ、要件には合致してそうだが、「Windows 11に対応していない」と表示されるものもある。例えば、Microsoft Surface Pro 4 i5は、メモリが4GBとギリギリであるものの、その他の要件は余裕でクリアしていた。しかし、PC正常性チェックツールを実行したところ、「Windows 11に対応していない」と表示されてしまった。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| プロセッサ | Core i5 6300U(2コア) |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | 128GB |

| ファームウェア | UEFI、セキュアブート対応 |

| TPM | TPMバージョン2.0 |

| グラフィックス | DirectX 12、WDDM 2.1対応 |

| ディスプレイ | 12.3インチ、2736×1824ピクセル |

| PC正常性ツールを実行したSurface Pro 4の仕様 | |

Microsoft Surface Pro 4 i5のPC正常性ツールの実行結果

Microsoft Surface Pro 4 i5のPC正常性ツールの実行結果Webページ「新しいWindows 11 OSへのアップグレード」の「システムの最小要件」欄に記載されている要件はクリアしているのだが、PC正常性チェックツールの結果は「Windows 11を実行できません」というものであった。

いろいろと調べてみると、Microsoft DocsサイトにサポートしているCPUの一覧ページがあり、Surface Pro 4 i5が搭載するCore i5 6300Uはサポートされていないようだ。

- Windows 11 Supported Intel Processors[英語](Microsoft Docs)

- Windows 11 Supported AMD Processors[英語](Microsoft Docs)

- Windows 11 Supported Qualcomm[英語](Microsoft Docs)

このWebページの表を見ると、Intel製のプロセッサは、ほぼ第8世代からのサポートとなっている(Coreプロセッサだと、プロセッサ番号が8000番台以上)。現在、Intel製プロセッサは11世代であり、ほぼ1年ごとに更新されてきているので、第8世代となると、3年前に販売された比較的新しいPCということになる。

Windows 7のサポート終了にともないWindows 10搭載PCが売れた時期のSkylake世代(第6世代)やKaby Lake(第7世代)は、残念ながらWindows 11のサポート対象外となっている。

前述のハードウェア要件は満たしているはずなのに「Windows 11に対応していない」と表示された場合は、以下のようにプロセッサの種類を調べ、それが上記ページでサポート対象になっているかどうか確認するとよい。

プロセッサを確認する

プロセッサを確認する[Windowsの設定]アプリを起動し、[システム]−[詳細情報]画面を開く。「デバイスの仕様」の「プロセッサ」で搭載しているプロセッサの種類が確認できる。後述のDirectX診断ツールやシステム情報ツールでもプロセッサの種類は確認可能だ。

また、GPD Pocket2 MaxやONE-NETBOOK OneMix3S+といった「UMPC」と呼ばれる小型のノートPCでは、ディスプレイの9インチ以上という要件をクリアできず、対象外となるようだ。

グラフィックスがDirectX 12とWDDM 2.xに対応しているかどうかは、「DirectX診断ツール」を使って確認できる。「DirectX診断ツール」は、[Windows]+[R]キーで[名前を付けて実行]ダイアログを開き、「DxDiag」を入力して、[Enter]キーを押すと起動可能だ。「DirectX診断ツール」が開いたら、[システム]タブを開き、「DirectXバージョン」を確認する。ここが「DirectX 12」であれば対応している。また、[ディスプレイ]タブの「ドライバーモデル」で「WDDM 2.x」であることも確認する。

DirectX 12とWDDM 2.xへの対応を確認(1)

DirectX 12とWDDM 2.xへの対応を確認(1)[名前を付けて実行]ダイアログを開き、「DxDiag」を入力して、「DirectX診断ツール」を起動する。[システム]タブの「DirectXバージョン」を確認する。

TPM 2.0の対応は、[名前を付けて実行]ダイアログを開き、「tpm.msc」と入力して、[Enter」キーを押すと起動できる[コンピューターのトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)の管理]コンソールで確認できる。このダイアログの中央ペイン一番下にある「TPM製造元情報」の「仕様バージョン」を確認する。ここが「2.0」であれば条件はクリアしている。

TPMのバージョンを確認する

TPMのバージョンを確認する[名前を付けて実行]ダイアログを開き、「tpm.msc」と入力して、[コンピューターのトラステッドプラットフォームモジュール]コンソールを起動する。「TPM製造元情報」欄の「仕様バージョン」を確認する。

プロセッサがWindows 11対応になっているようならば、ファームウェアの「UEFI、セキュアブート対応」はクリアしているはずだ。UEFIかどうかを確認するには、[名前を付けて実行]ツールを開き、「msinfo32」と入力して、[Enter」キーを押すと起動できる[システム情報]ダイアログで確認できる。左ペインで[システムの要約]を選択し、右ペインの「BIOSモード」が「UEFI」であることを確認すればよい。

ハードウェア要件は、今後変更される可能性もあるので、Windows 11がリリースされたら、再度確認するとよい。また、上述の通り、Windows 10は2025年10月までサポートされるので、Windows 11へのアップグレード対象外であっても、引き続きWindows 10では利用できるので安心してほしい。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.