ARによる高齢者支援ではUIが課題、研究チームが明らかに:作業案内の方法で効率が全く異なる

英バース大学の研究チームはARのユーザーインタフェースを変えると、作業の効率や進めやすさがどの程度変わるのかを調査した。一般的なUIは、50歳以上のユーザーにとって分かりにくい場合があるという。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「拡張現実(AR)は、高齢者の日常生活に大いに役立つ可能性がある。だが、高齢者を配慮したソフトウェア設計がない場合、高齢者はAR技術の恩恵をなかなか受けられない」(英バース大学)

英バース大学の研究チームは、バースの慈善団体Designabilityのデザイナーと協力して行った研究の論文で、このように警鐘を鳴らしている。この論文は、「Human Computer Interaction Conference」(CHI2021、2021年5月に開催)で高い評価を得た。CHIは、人間とコンピュータの相互作用に関する世界最大の学術会議だ。

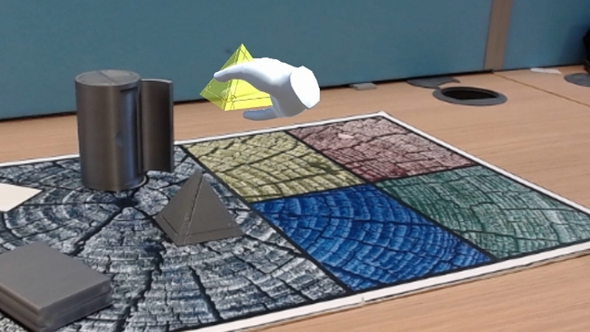

「50歳以上の成人は、ARによる作業手順の案内を受ける際、よく使われている矢印などの視覚的な支援よりも、“ゴーストハンド”(人工映像の手)によって手順を示される方が、作業(物体を手に取り、青いエリアに動かすといった作業)を完了しやすい」、これが論文の結論だ。

だが、多くのARソフトウェアメーカーは、こうした高齢者のニーズや好みを考慮したアプリケーション設計を行っていないと、研究チームは指摘している。

バース大学の工学博士課程の学生で、研究を主導したトーマス・ウィリアムズ氏は、次のように述べている。「ARに関する高齢者のニーズを把握し、ARによる作業ガイドを高齢のユーザーにとってすぐに分かるものにする必要がある。AR技術は、高齢者の生活の質を向上させる大きな可能性を持っているが、ほとんどのARデザイナーは、高齢者向けのデザインをほとんど、または全く考慮していない」

研究で扱った作業は次のようなものだ。被験者は発泡スチロールボード上の物体を持ち上げ、動かし、下ろすといった作業を進めるよう求められた。視覚的な作業ガイドを4種類作成し、ノートPCで動作するARアプリケーションで案内として用いた。

4種類の作業ガイドのうち、最も有益だったのは、ゴーストハンドで物体を目的の位置まで動かす様子を示すガイドだった。被験者にも好まれており、より迅速に、より自信を持って作業を完了できた。ゴーストハンドによる案内では、他の場合よりも最大2倍の速度で作業を完了でき、正確性も最大2倍に達した。

他の3種類の作業ガイドは、「矢印で物体を指してから、矢印が目的の位置まで動く様子を示す」「物体をハイライト表示させ、次に、その物体が目的の位置にある状態を示す」「物体が目的の位置まで動く様子を示す」というものだった。

多くの場合、行動を起こす前に被験者がためらいを示し、タスク完了まで、指示を何度も見る必要があった。さらに、自分が正しく仕事をしたかどうか確信が持てなくなったという。

「今回の研究は、高齢者がAR技術にアクセスできるかどうかを調査した最初のものだと考える」(バース大学コンピュータサイエンス学部の上級講師を務めるクリストフ・ルテロス氏)

認知症患者の支援にも役立つ

AR技術は認知症の人や記憶障害のある人を支援する大きな可能性を持っていると、研究チームは考えている。

ARを使えば食事を準備する、手を洗う、お茶を入れるといった作業を複数のステップに分解した後、個々のステップを画面やARメガネに単純明快に表示することで、作業を支援できる。さらにARは、認知の低下の初期兆候を発見し、認知症を診断するツールへの応用研究も行われている。

「われわれが当たり前だと思っている日常生活の動作は、認知症の人にとっては困難な場合がある。ARによるガイドを適切に設計すれば、認知症患者の大きな助けになる可能性がある」(Designabilityのヘーゼル・ボイド博士)

なぜ高齢者がAR研究から除外されているのか

「自分で洗濯機を修理することから、バス停1とバス停2のどちらからバスに乗った方がよいかを決めることまで、あらゆることにARが使われるようになるだろう」(バース大学デザイン・工学部機械工学科で上級講師を務めるエリエス・デコニンク氏)

それにもかかわらず、なぜ高齢者はARの研究から取り残された形になっているのだろうか。「ARの設計者は、技術をあまり使わない非設計者や高齢者がどのように考えているかを知ることが難しい」(バース大学コンピュータサイエンス学部の上級講師を務めるサイモン・ジョーンズ氏)

「もう1つの問題は、ARの設計者が包括的ではない方法で優先順位を付けてしまうことだ。つまり、誰にとっても使いやすいかどうかよりも、アプリケーションの美しさを気にしている。普段からアプリケーションを使用しているユーザーには受け入れられるが、ユーザビリティの本質的な原則には反している。あることを実現するのに、マニュアルを読む必要があってはならない」(ジョーンズ氏)

関連記事

初心者でも基礎から分かる!ECサイトの離脱率改善に有効な「UI/UX」を「食事」に置き換えて理解しよう

初心者でも基礎から分かる!ECサイトの離脱率改善に有効な「UI/UX」を「食事」に置き換えて理解しよう

ネットショップ(ECサイト)を運営および改善提案されている方に向けて「コンバージョン率改善」と「在庫の見せ方」によって「衝動買い」に導く方法を解説する連載。今回は、ECサイトの離脱率改善に有効な「UI/UX」を「食事」に置き換えて解説します。 インパクト大の4つの先進技術:Gartnerの最新レーダーレポートから

インパクト大の4つの先進技術:Gartnerの最新レーダーレポートから

ITリーダーが押さえておくべき注目の技術とは? Gartnerの最新レポートから、4つの先進技術について紹介する。 ダートマス大と業界パートナー、レイトレーシングでより自然なライティングを実現

ダートマス大と業界パートナー、レイトレーシングでより自然なライティングを実現

ダートマス大学の研究者が業界パートナーと共同で、コンピュータ生成画像内の光をより自然に見せるソフトウェア技術を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

拡張現実は高齢者の生活を改善する大きな可能性を秘めている(

拡張現実は高齢者の生活を改善する大きな可能性を秘めている(