「物理的攻撃を使った解読」から耐量子計算機暗号を守る技術を東北大学とNTTが共同開発:「物理的な攻撃を受けても情報漏えいしない」

東北大学電気通信研究所の環境調和型セキュア情報システム研究室とNTTの社会情報研究所は共同で、ソフトウェアやハードウェアとして「耐量子計算機暗号」を安全に実装する技術を開発した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

東北大学の電気通信研究所は2022年2月2日、量子コンピュータでも解読できない「耐量子計算機暗号」(PQC:Post Quantum Cryptography)をソフトウェアやハードウェアとして安全に実装する技術を開発したと発表した。東北大学電気通信研究所の環境調和型セキュア情報システム研究室(以下、東北大学研究室)とNTTの社会情報研究所の研究グループ(以下、NTT研究グループ)が共同で開発した。

数学的な安全性だけでなく「物理的な安全性」も確保

東北大学研究室によるとPQCは「将来大規模な量子コンピュータが実用化されたときでも、安全に利用できる次世代型暗号方式」だという。

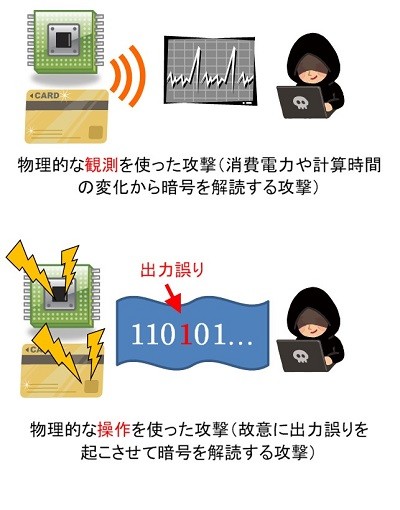

NIST(米国標準技術研究所)が主導して国際標準化を進めているが、PQCは物理的な攻撃手法(PQCを実行するシステムの消費電力や計算時間変化を分析する、PQCを実装したハードウェアに物理的な攻撃を仕掛けて故意に“出力誤り”を起こさせるなど)によって暗号解読される恐れがあり、数学的な安全性に加えて「物理的な安全性をどう確保するか」が課題になっていた。

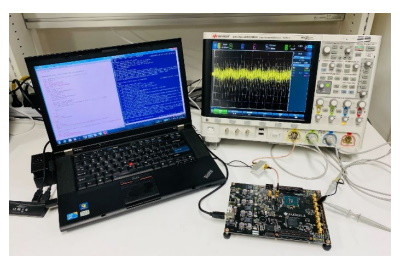

東北大学研究室とNTT研究グループは、この課題を解決するため、物理的な攻撃を受けても暗号解読されない技術を開発した。

2022年2月2日現在、NISTはPQCの国際標準として9つの方式挙げている。実証実験の結果、そのうち8種類の方式に対して今回開発した技術が有効だったという。東北大学研究室とNTT研究グループは次のように述べている。

「国際標準方式の選定が進められているPQCについて、国際標準候補をソフトウェアやハードウェアとして実装した際に生じる物理的な攻撃への懸念を今回開発した技術は払拭(ふっしょく)する。将来、PQCを利用するさまざまな情報通信機器とそれらを用いたシステム全体の安全性向上に貢献することを目指している」

関連記事

量子暗号通信は金融分野で使えるのか

量子暗号通信は金融分野で使えるのか

近年、金融分野ではサイバー攻撃の増加やデジタル化の進展など、システムを取り巻く環境が大きく変わり、セキュリティ対策についてより一層の強化が求められている。特に取引処理の遅延が機会損失の発生につながる株式取引では、膨大な量の取引データ伝送に耐えられ、低遅延な通信方式が必要とされている。野村證券やNICTなど5者は、量子暗号通信がどの程度利用できるのかを検証した。 Microsoft、量子コンピューティングに向け「Azure Quantum」のパブリックプレビューを開始

Microsoft、量子コンピューティングに向け「Azure Quantum」のパブリックプレビューを開始

Microsoftは、「Azure Quantum」のパブリックプレビューを開始した。量子コンピューティングを試したり、最適化問題を解決したりするために利用できるAzureサービスだ。 医療分野に量子暗号を適用、NECらが電子カルテの伝送を量子暗号で秘匿化する実証実験

医療分野に量子暗号を適用、NECらが電子カルテの伝送を量子暗号で秘匿化する実証実験

NEC、NICT、ZenmuTechは、電子カルテの伝送を量子暗号で秘匿するシステムの実証実験に成功した。データ伝送の安全性や、秘密分散を用いたバックアップと複数の医療機関の間でデータの相互参照がリアルタイムにできることを確認した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.