喜多羅氏が明かす、ユーザー企業とSIerが真の意味で「伴走するパートナー」となるために必要な意識と態度:「円安だから値上げは仕方ないですね」だと認められない

元日清食品CIOの喜多羅滋夫氏が@IT主催のオンラインセミナーに登壇。『DX推進/内製化における「伴走者」の理想と現実』と題して、ユーザー企業と「伴走者」双方の観点から、未来志向での両者の「関係づくり」における課題や勘所について講演した。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に着手する企業が増える中で、これまでのユーザー企業とSIerとの関係性にも変化が起こりつつある。SIerは、これまでのような「難しいことは全てお任せ」という意味での「丸ぶり先」ではなく、ユーザー企業のビジネスゴールの実現をIT面で支援する「伴走者」としての役割を担うことが求められている。

ユーザー企業とSIerとの「伴走」においては、どのような関係性にあるべきなのか。本当の意味での「伴走」を可能とするために双方が持つべき意識や態度とは、どのようなものか。

@ITは、2023年12月11日にライブ配信セミナー「前向きなSI、後ろ向きなSIの見分け方 〜今を乗り越え、次へステップアップし続けるために〜」を開催した。基調講演では、日清食品ホールディングス(以下、日清食品)でIT部門改革などを手掛け、現在は独立して「伴走者」の立場からユーザー企業のIT事業変革を支援する喜多羅滋夫氏を招き、ユーザー企業と「伴走者」双方の観点から、未来志向での両者の「関係づくり」における課題や勘所について聞いた。

基幹システム刷新によって「増え過ぎたパートナー」を絞り込んだ理由

喜多羅氏は、2013年に日清食品の初代CIO(最高情報責任者)に就任する以前は、約20年にわたって外資系企業の情報システム部門に従事していた。日清食品ではCIOとして、基幹システムの更新やIT部門改革に取り組み、2021年に独立。現在は、喜多羅株式会社のChief Evangelistとして、ユーザー企業での豊富な経験を通じ、企業のIT戦略立案支援、IT部門の組織支援などを行っている。

日清食品では当初、基幹システムの刷新に注力した。喜多羅氏は「事業拡大、グローバル化を目指すに当たって基盤となるITシステムが重しになってはいけないという強い思いがあった」と当時を振り返る。

喜多羅氏入社当時の情報システム部門は「情報サービスセンター」と呼ばれており「完全なオペレーションセンターだった」という。ホストシステムを導入したIT企業をパートナーとして、そのIT企業のサービスを使うという“定番”のやり方だった。喜多羅氏は、当時のホストシステムをSAPベースに移行し、周辺システムも含めた標準化を進めていった。

まずは、SAPを核とした新システム群のアーキテクチャを策定し、新しい外部コンサルタントにSAPや周辺ソリューションの導入支援を依頼。併せて、旧システムと新システムが並行して稼働する間、ビジネスが停止しないよう両者の連携を取るために、移行計画を作って多くのIT企業に支援を求めながら移行を推進した。

「大規模な移行が進行している状況では、1社のキーパートナーだけでなく、2次請け、3次請けにも支援をお願いする必要があり、最高で十数社と取引しながら、基幹システム、人事給与、工場管理などのシステムを運用していた」(喜多羅氏)

パートナーが多くなることで生じたのは「パートナーとのコミュニケーションコスト増大」という課題だ。当時の日清食品では、SAP導入を機会として、導入後を意識しながら、運用、改修、展開支援といった各領域で、パートナーの絞り込みを図ったという。

「パートナーが増えてくると、契約管理が煩雑になることはもちろん、パートナーの階層化が進むことで自分たちのやりたいことをうまく伝えることも難しくなっていった。そうした状況では、パートナーからのナレッジトランスファーを前提とした内製化にも取り組みにくくなる。事業会社におけるIT部門の本来の任務は業務への貢献。そのために、より効果的にコストを管理できるよう、できるだけパートナーを絞っていった」(喜多羅氏)

「内製化すべきシステム」と「外注すべきシステム」

DX推進において、ユーザー企業が自らIT活用のスキルやノウハウを身に付けて「内製化」を進めることは急務となっており、そのための支援は「伴走者」としてのSIerが価値を発揮できる領域でもある。

喜多羅氏は「内製すべき領域」と「外注すべき領域」の切り分けについて、大きな判断基準となるのは「コアビジネスに関わる部分か、それ以外か」とした。

「外資系のIT部門で学んだことでもあるが、IT部門に最終的に求められるのは“事業に対する貢献”。情報システム部門が、会社の事業計画、売り上げにどうすれば参画できるようになるか。そこに関わる部分については、必ず内製化しようという方針を立てていた」(喜多羅氏)

喜多羅氏は、自社のITに関わる業務をインフラや業務アプリケーションなどの領域で区分けし、PCのキッティングやインフラ運用といった領域については、スケールメリットを考慮したクラウドの採用や作業の外注を進めたという。

一方で、社内の人員をより多く割くべきと考えたのは、データの分析活用といった「ビジネスインテリジェンス」(BI)の領域や「セキュリティ」の領域だ。その理由の一つは、BIからより高い成果を得るには、社内に存在するデータや、データにひも付く業務についての理解が不可欠であることだ。またセキュリティに関しては、攻撃の手法や技術の高度化が進む中で、自社の状況に応じて妥当なコストで適切にリスクをコントロールする戦略を立てるに当たり、事業理解に基づいた判断や意思決定が必要になることが理由だ。

データ活用やセキュリティといった「攻め」と「守り」の中核となるIT領域については、企業の生命線と認識して可能な限り自社で主導することが、ITのビジネス貢献に欠かせない要素となる。

SIerに求められる「カスタマーサクセス」の視点

独立後の喜多羅氏は、事業会社のIT部門と共にDX戦略やその推進への道筋を考えることに加え、企業の代弁者としてSIパートナーやサービスプロバイダーと対話するといった活動に従事している。IT部門での経験を基に、SIerに対して「どのような視点や提案がユーザー企業に求められているか」をアドバイスしている。

喜多羅氏が、SIerの営業やマーケティング担当者と話す際に「少し驚いてしまう」のが「自分たちのサービスやプロダクトについての話が中心になり、お客さんがそれを活用することでどのような価値を得られるのかという視点を持っていることが極めて少ない」ことだ。

「日清食品のCIOだった時代に、SIerと話すと最初に事例を見せられる。大変申し訳ないが、そうした提案の8割は目を通さずにごみ箱行きになっていた。理由としては『製造業でこういう事例があります』と言われても、電子部品メーカーや自動車メーカー、食品メーカーでは、直面している状況も課題も異なる。『日清食品という企業として、その製品をどう活用できるか』を営業担当者に聞いても、答えが得られないケースがほとんどだった。『こういう事例がある』で終わらず、『これを、日清食品の現場で生かそうとするなら、このような形になるのではないか』という、ユーザー企業の事業に一歩踏み込んだ提案が欲しかった」(喜多羅氏)

一方で喜多羅氏は「SIerとして自社の扱うプロダクトの話が中心になってしまうのは事情としては理解できる」としながらも、「自分たちが売りたいものの提案に終始するのではなく、少し想像力を働かせて、提案に個々のお客さんの状況に応じた味付けをする意識を持ってほしい。それだけで、よりお客さんの共感は得やすくなるはず」と補足する。

企業に応じた「味付け」とは、そのプロダクトの導入が、その顧客にとってどのような「価値」をもたらすのかを明確に訴求することだ。「導入」をゴールとするのではなく、その後の活用までを視野に入れた、いわゆる「カスタマーサクセス」を意識することが、パートナーとして顧客に「伴走」するための条件の一つとなる。

“伴走するパートナー”を目指すSIerに対し、喜多羅氏は「お客さんにとっての重要な“アジェンダ”をぜひ共有してほしい」と訴える。

「事業会社のIT部門は、限られたリソースで既存システムの運用管理コストをできる限り削減しながら、捻出されたお金を新しいことに再投資するようなエコシステムを作ることを求められている。『伴走するパートナー』をうたうのであれば、システム環境全体をIT部門と一緒に見渡し、『いかに運用コストをコントロールできるか、ムダを減らせるか』といった視点でも提案すべきだと思う。しかし、そうした提案はほとんどない。逆に、そういう提案ができるパートナーに対して、CIOは『うちが大事だと考えていることを共に考えてくれている』と感じるはず」(喜多羅氏)

ユーザー企業は広い視点で「IT人材」を見つけ出して育てる意識が必要

一方のユーザー企業にとっては、自社のIT活用スキルを高めたいと思っても、適切なスキルを持つ人を雇うことが難しいという「人材確保」の課題が、DX推進の大きなハードルとなっている。喜多羅氏は「本当に難しいが、ユーザー企業が待ったなしで取り組まなければならない問題の一つだ」と指摘する。

「必ずしもITの専門家である必要はないので、社内でITに関心がある人を広く見つけ出し、その人たちのモチベーションとスキルを育てていくべきではないか。そうした人々が、従来IT部門で担ってきた機能の一部を補完できるような体制づくりが急務といえる。“新しいことは新しい人たちに任せたい”と思うシニア層も多いが、そんな“新しい人”がいないことが根本的な問題。むしろ、総力戦の意識を持ち、シニア層が率先して新しい技術に触れ、新しいチャレンジをしてほしい」(喜多羅氏)

喜多羅氏が支援しているある事業会社では、派遣のデータ入力者として働いていた人がRPA(Robotic Process Automation)やローコード開発に関心があることを知り、その人に現場主体の開発プロジェクトを任せる決断をしたという。結果的に、その人物は組織内でスキルリーダー的な役割を担うようになったそうだ。「IT部門か業務部門か」「若手かシニアか」「正社員か派遣か」といった既存の枠を取り払い、より多くの候補者の中から素養を持った人を見つけ出し、投資をして育てていくという意識を持つことで「よりチャンスは広がるはず」と喜多羅氏は指摘した。

両者に求められる「ITコスト」に対する意識変革

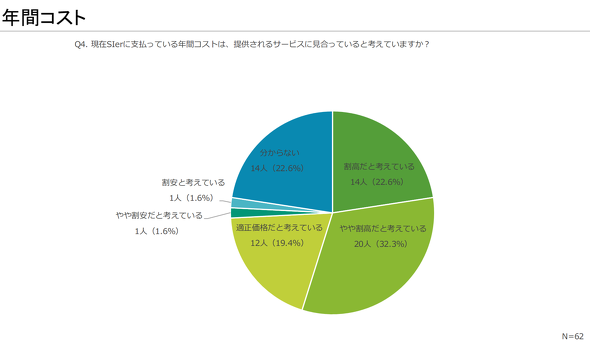

続いて喜多羅氏は、以前のセミナーで聴講者に行ったアンケート結果を参照した。

ユーザー企業に対する「現在、SIerに支払っている年間コストは、提供されるサービスに見合っていると考えていますか?」という質問では、約半数以上が「割高に感じている」と回答していた。

この結果に対して喜多羅氏は「事業会社にとっては、これまでITコストに対する適正な査定をサボっていた結果といえる」と指摘した。業界としてエンジニアへのニーズが増し、単価が上がっている状況においては、個々のサービス価格が下がっていたとしても、トータルでのコストが上がる。ユーザーとSIerとの従来型の取引によくある「全て込みでいくら」といった形での契約では、結果的に「コストとサービスが見合っていない」という印象が生まれてしまうことは避けられない。

喜多羅氏は、クラウドサービスを例にとり、まずはユーザー企業側が自分たちで直接サービスを触り、コスト感を学んでみることの重要性を指摘する。

「それが難しい事情も分かるが、来年、同じメンバーで集まって、同じ話をしないで済むようにするには、今から手を動かして学び始めることが、どうしても必要。そうすれば、SIerには今までよりも透明性を持ってコストを説明することが求められる。近年のIT製品、特にクラウドサービスではドル建てでの支払いになるケースも多く、円安の影響もあって、放っておけばそれだけで年々何割かコストが上がってしまう状況がある。『パートナー』を掲げるSIerは、それを「仕方ない」で終わらせるのではなく、ライセンスの買い方や使い方を工夫して、ユーザーにとってよりメリットがある方法を一緒に考えられるようでなければ認めてもらえない」(喜多羅氏)

最後に喜多羅氏は、現状の課題を乗り越え、ユーザー企業とSIerの双方が次のステップに進むためのアドバイスを述べ、講演を締めくくった。

「ユーザー企業は、IT部門に限定せず、事業部門、派遣会社など、さらに幅広い視点でITの素養やスキルを持った人を見つけ出し、育てることを念頭に人材育成を進めてほしい。SIerは、お客さんがどんな課題、痛みを持っており、自分たちの提案が、それに対してどのような価値を提供できるかという視点を持てるかどうかが、単なるサービス提供者と『伴走するパートナー』との境界になるはず。そうした視点で提案できれば、顧客満足度も高くなる。ユーザーが本当に求めている価値は何かを理解することに向き合い、本当の意味での『パートナー』を目指してほしい」(喜多羅氏)

関連記事

クラウドやIaCは「エンジニアのたしなみ」 デンソーがデジタル人材育成を内製化する理由

クラウドやIaCは「エンジニアのたしなみ」 デンソーがデジタル人材育成を内製化する理由

業界、業態を問わず、さまざまな企業が人材不足という課題に頭を悩ませている。再教育(リスキリング)で社内の人材をデジタル人材にする取り組みが注目されているが、具体的にどのように進めればいいか分からない企業も多いだろう。本稿は、「Cloud Operator Days Tokyo 2023」のプレイベントで発表されたデンソーの事例から、その方法を探る。 星野リゾート成長の"足かせ"と言われたIT部門の内製化戦略 コロナ禍を乗り切る能力をどう磨いたか

星野リゾート成長の"足かせ"と言われたIT部門の内製化戦略 コロナ禍を乗り切る能力をどう磨いたか

@IT主催オンラインセミナー「クラウドSIとどう付き合うか 〜内製化、よくある失敗と成功の現実解〜」において、星野リゾート 情報システムグループ グループディレクター久本英司氏が「変化前提の内製化能力の備えを加速させるパートナー戦略」と題して講演した。 「内製化の道」も一歩から

「内製化の道」も一歩から

人気連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する@IT eBookシリーズ。第103弾は連載「『内製化の道』の一歩から」全3回を電子書籍化しました。得られるメリットは大きいものの、ノウハウがない企業にとっては手が出しにくい「内製化」。本eBookではSIerを活用して段階的に内製化を進める方法について解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

喜多羅株式会社 Chief Evangelist 喜多羅 滋夫 氏のプロフィール

喜多羅株式会社 Chief Evangelist 喜多羅 滋夫 氏のプロフィール 「現在、SIerに支払っている年間コストは、提供されるサービスに見合っていると考えていますか?」

「現在、SIerに支払っている年間コストは、提供されるサービスに見合っていると考えていますか?」