初心者もベテランも気になる、「検討すべきMarkdownエディタ9選」:利用画面のイメージとともに特徴を解説

TechTagetは2024年12月13日、「『Markdown』エディタの選び方」に関する記事を公開した。Markdownに特化したオーサリングツールを使うことで、その利点を最大限に生かせる。開発プロジェクトやドキュメント作成、日常的な編集作業に適したエディタを見つけよう。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

TechTagetは2024年12月13日(米国時間)、「『Markdown』エディタの選び方」に関する記事を公開した。

Markdownは現在のドキュメント作成にとって重要な要素だ。「GitHub」のREADMEファイルからブラウザベースのテキストリソースまで、あらゆる場所で使われている。Markdown記述の習得や使用はそれほど難しくないが、どのツールを使うべきか決めるのは意外と難しいかもしれない。

Markdownエディタの選び方

Markdownを活用する上で最も重要なのは、適切なオーサリングツールを選ぶことだ。エディタを選ぶ際は、そのメリット、コスト、使いやすさ、対応プラットフォームを基準にするとよい。

優れたMarkdownエディタは、HTML(Hyper Text Markup Language)やCSS(Cascading Style Sheets)のオーサリングツールと同じくらい重要だ。HTML、CSS、Markdown、その他のコードを扱う開発者にとっては、全ての作業を1つのエディタで実施したいと考えるだろう。Markdownエディタは技術文書の作成者だけのものではない。授業中に素早くノートを取りたい学生や、ブログ記事、論文、書籍を執筆するプロのライターにとっても便利な機能を備えている。

Markdownエディタは、Markdownの理念である「シンプルさ」と「実用性」を重視している。大半のユーザーが使わないような多数の機能を売りにするソフトウェアベンダーもあるが、Markdownアプリケーションの開発者は、シンプルさ、洗練されたデザイン、実用的な機能をアピールしている。例えば、「Visual Studio Code」(VS Code)のような多機能なエディタは、基本的なドキュメント作成には過剰な場合がある。

検討すべきMarkdownエディタ9選

Markdownを使い始めたばかりなら、本稿のリストを参考にして自身に最適なエディタを見つけるとよい。既にMarkdownに慣れているなら、現在使っているツールより優れた選択肢があるかどうかを確認するのに役立つだろう。

ただし、エディタの動作環境や種類には注意してほしい。エディタには、ローカルにインストールする従来型のアプリケーション、クラウドベースのオンラインエディタ、Markdown機能を組み込んだコーディングツールなどの種類がある。これらの違いはエディタ選びに影響する可能性がある。

なお本稿で取り挙げるエディタは、筆者のMarkdown執筆経験と業界リサーチを基に、機能の充実度、使いやすさ、コストパフォーマンスの観点から厳選したものだ。掲載順序はアルファベット順で、ツールの優先度を示すものではない。

本稿で紹介するのは以下の9つだ。

- 「Ghostwriter」

- 「MarkText」

- 「Visual Studio Code」(もしくは「VSCodium」)

- 「Minimalist Online Markdown Editor」

- 「Quiver」

- 「StackEdit」

- 「Sublime Text」

- 「Typora」

- 「Vim」

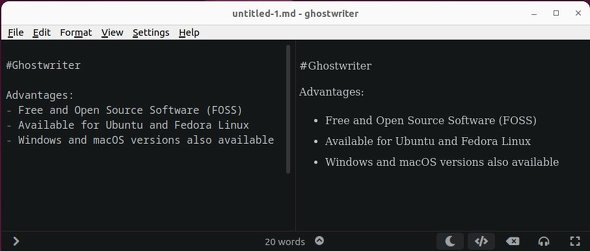

Ghostwriter

ローカルにインストールするタイプのエディタとして興味深いのが、オープンコミュニティーKDEの「Ghostwriter」だ。「気が散る要素を排除したオーサリングツール」という位置付けで、ドキュメント作成に必要な基本機能を備えている。

主な特徴として「リアルタイムプレビュー機能」「フォーカスモード(執筆中の部分だけを強調表示)」「文書のアウトラインナビゲーションツール」「オーサリング統計機能」などが挙げられる。特にユニークなのは「Hemingway(ヘミングウェイ)モード」で、これを有効にするとBackspaceキーとDeleteキーが無効になり、執筆に集中できる。これは「誤字や構文ミスは後で修正すればよい」という発想から生まれた機能だ。

Ghostwriterはオープンソースソフトウェアだ。「Linux」を使っているユーザーは「Ubuntu」や「Fedora」のリポジトリから入手できる。「macOS」ユーザーはソースコードからコンパイルすることで入手できる。コンパイル手順は、READMEファイルに記載されている。「Windows」ユーザーはZIPファイルで入手できる。

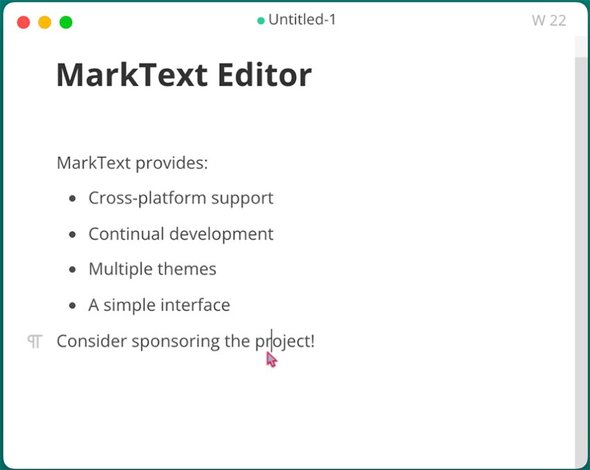

MarkText

MarkTextは、クロスプラットフォームに対応したMarkdownエディタだ。コードの記述、強調表示、リンク作成など、Markdownエディタとして期待される基本機能を備えている。スポンサーの支援によって運営されており、2024年12月現在も開発が継続されている。MarkTextの特徴としては、用意された複数のテーマの中から、インタフェースをカスタマイズできる点が挙げられる。

MarkTextはmacOS、Linux、Windowsに対応しており、GitHubから直接ダウンロード可能だ。シンプルで使いやすいと感じた場合は、プロジェクトへのスポンサー支援を検討してみてもよいだろう。

Visual Studio Code/VSCodium

Markdownは開発プロジェクトのドキュメント作成に広く使われているため、多くのコードエディタがMarkdownをサポートしている。その代表例が、VS Codeと、そのオープンソース版であるVSCodiumだ。

Markdownの構文チェックやプレビュー機能を標準で備えており、Markdownの記述をスムーズに行える。さらに「VS Code Marketplace」を利用すれば、「GitHub Flavored Markdown(GFM)」用のアドイン、PDF変換アドイン、脚注アドインの追加などのカスタマイズが可能になる。

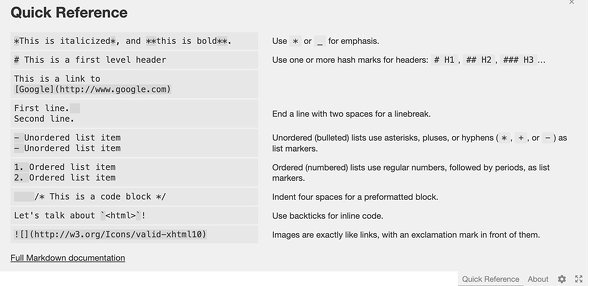

Minimalist Online Markdown Editor

Minimalist Online Markdown Editorは、シンプルなインタフェースと広範な機能を備えたオンラインエディタだ。左側にオーサリングペイン、右側にMarkdownのプレビューペインといった配置になっており、直感的な操作が可能だ。オーサリングペイン内の「Quick Reference」リンクをクリックすると基本的なMarkdownの記述方法を確認できる。「HTMLレンダリング機能」も搭載されており、素早くHTMLに変換することができる。

このツールの開発者は、GitHubでソースコードをMITライセンスで公開しており、初心者向けに基本的なGitワークフローのサンプルも提供している。Minimalist Online Markdown Editorはサーバにデータを送信しないため、プロジェクトは全てローカルに保存される。そのため、作業データを完全に管理できる点もこのエディタの特徴と言える。

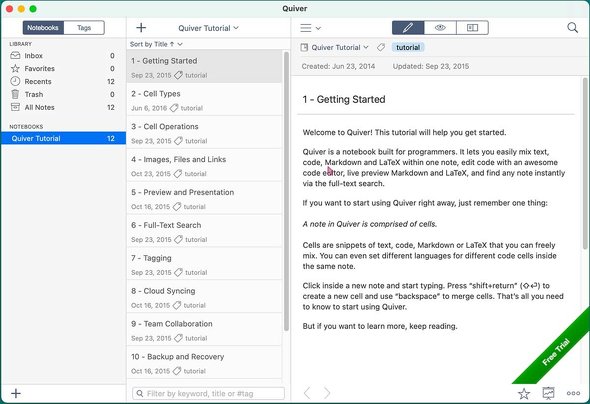

Quiver

Quiverは「プログラマー向けのノートブック(メモ帳)」として設計されており、Markdownと「LaTeX」を使って、テキスト編集とコード記述を組み合わせられるエディタだ。

「コード編集機能」と「ライブプレビュー機能」が搭載されており、リアルタイムで結果を確認しながらMarkdown文書を作成できる。コンテンツはセル単位で管理可能だ。例えばコード、プレーンテキスト、Markdownテキスト、ダイヤグラム(図表)を個別のセルに分けて整理できる。これらのセルを組み合わせて、ノートとして管理するのがQuiverの基本的な使い方となる。

Quiverの強力な機能の一つが「全文検索機能」だ。さらに、タグ付けによるノートの整理にも対応しており、効率的にドキュメントを管理できる。作成したノートはクラウドストレージに保存できるため、チームでの共同作業やバージョン管理にも適している。

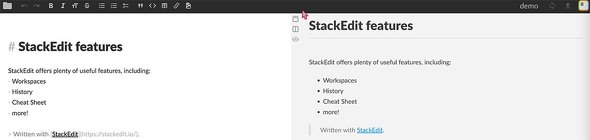

StackEdit

StackEditは、Apacheライセンスで提供されているオンラインのMarkdownエディタだ。豊富な機能を備えながら無料で利用できる。シンプルで使いやすいインタフェースにより、すぐに執筆を開始できるのが特徴だ。

主な特徴は次の通りだ。

ワークスペース機能

プロジェクトごとに作業環境を整理でき、「Dropbox」やGitHubといったストレージサービスとの同期や共同編集が可能だ。

直感的なユーザーインタフェース

ボタンやショートカット、メニューを活用し、Markdownをスムーズに記述できる。

ドキュメント管理機能

履歴管理やMarkdownチートシートの参照、コメント機能を備えている。

リアルタイムプレビュー

エディタとプレビューペインが同期スクロールするため、編集内容を即座に確認できる。

拡張Markdown対応

標準のMarkdown記法に加え、GFM、LaTeXの数式表記、UML(統一モデリング言語)によるダイヤグラム作成の他、楽譜記述にも対応している。

StackEditはオフライン環境でも利用可能であり、インターネット接続がない状況でもMarkdownの編集を続けられる。Markdownプロジェクトの執筆に適した選択肢の一つだ。

Sublime Text

Sublime Textは、Markdown対応のコードエディタとして検討する価値がある。前述のVS Codeと同様、既にプログラミングプロジェクトで使用しているのであれば検討したいツールだ。例えば、このツールでPythonアプリケーションを作成しているのであれば、そのままMarkdownの記述にも利用できるということだ。

Sublime Textはクロスプラットフォーム(macOS、Linux、Windows)に対応しているため、複数のOSを使い分けるユーザーにも適している。Sublime Textのライセンスは99ドルで、無料の試用版も提供されている。Markdownだけでなく、さまざまなプログラミング言語を扱うユーザーにとって、Sublime Textは強力な選択肢となるだろう。

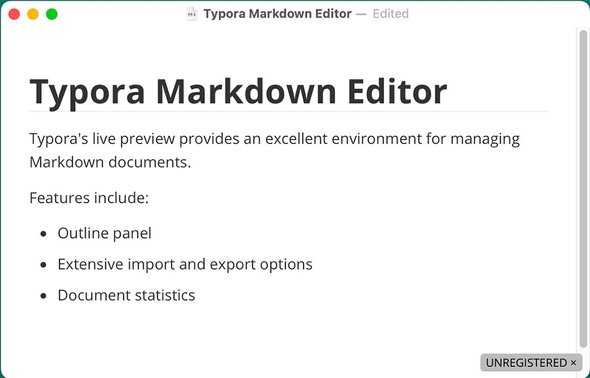

Typora

Typoraは、「ミニマムなMarkdownエディタ」を自称しているが、だからといって機能が制限されているわけではない。TyporaはGFMに対応し、さらに多くの機能を追加している。編集と同時にリアルタイムでプレビューを表示できるため、Markdownの入力内容をすぐに確認できる。macOS向けに設計されており、macOS標準の多くのショートカットを活用できるのも特徴の一つだ。

主な機能は以下の通り。

アウトラインパネル

ドキュメント全体を素早く操作できる。

多様な形式に入出力可能

Markdown以外のフォーマットへのインポートとエクスポート機能が充実している。

文書統計機能

文字数や単語数などの情報をリアルタイムで表示する。

自動補完機能

かっこやクォーテーションなどのペア文字を自動補完する。

Typoraの価格は14.99ドルで、15日間の無料トライアルが用意されている。macOS向けとして開発されているが、WindowsやLinuxでも利用可能だ。1ライセンスで、最大3台のデバイスにインストール可能だ。

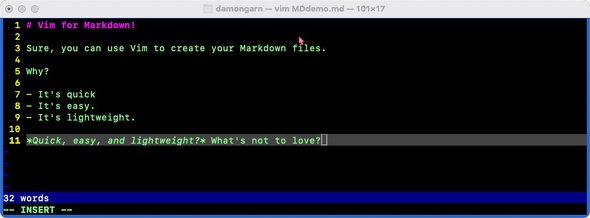

Vim

キーボード操作を重視し、極力シンプルな環境でMarkdownを管理したいなら、Vimが適している。Vimは、最も歴史のあるテキストエディタの一つで、2024年12月現在でも新バージョンやプラグインの追加によって進化し続けている。

VimをMarkdownのドキュメント作成に活用するなら「NeoVim」を利用することも考えてみるのがよいだろう。ただし、Markdownの機能をフル活用するには、適切なプラグインの追加が必要だ。また、「.vimrc」ファイルを細かくカスタマイズしなければならないため、ある程度の設定作業が必要なことにも注意したい。

VimはLinux向けのツールと思われがちだが、MacやWindowsでも使用可能だ。Markdownのメモや記事を素早く書きたい場合には、Vimは非常に優れた選択肢となる。ただし、Markdown用に最適化するには設定に時間がかかるため、既にVimを使い慣れているユーザー向けのツールと言える。

関連記事

シンプルなドキュメントを素早く記述できる「Markdown」 押さえておきたい5つの基本文法を解説

シンプルなドキュメントを素早く記述できる「Markdown」 押さえておきたい5つの基本文法を解説

ドキュメントの執筆者にとって、Markdownは欠かせない存在となっている。強力なマークアップ言語を使い始める初心者向けに、Markdownの基本的な書式ルールと、ベンダーごとの違いを解説する。 READMEファイルに何を書くべき? ベストプラクティスを紹介

READMEファイルに何を書くべき? ベストプラクティスを紹介

TechTargetはREADMEファイルの作成方法を解説する記事を公開した。ソフトウェアプロジェクトについての重要な情報を社内関係者やユーザーに提示するために必要な、READMEファイルの作成方法を紹介する。 Stability AIがコーディング用のAI「StableCode」をリリース 業務支援や学習ツールとして利用可能

Stability AIがコーディング用のAI「StableCode」をリリース 業務支援や学習ツールとして利用可能

Stability AIは新しくコーディング用LLM生成AIであるStableCodeをリリースした。ベースモデル、インストラクションモデル、ロングコンテキストウィンドウモデルの3モデルでコーディングを支援する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ユースケースに最適なMarkdownエディタの選び方(TechTarget)

ユースケースに最適なMarkdownエディタの選び方(TechTarget)