アプリ開発者が新興ストアで儲かるための基礎知識〜Windows 8 Developers カンファレンス2.0レポート(3/3 ページ)

App Storeを制した者が説く、普及期にある“アプリストアを制する方法”

次の登壇はジャムロジックの野村亮之氏。野村氏は、インタレスト収集サービス「POPCORN」で、iPhoneの無料ランキング1位を獲得したり、開発者としてリリースしたWindowsストアアプリ「SoundSquare」が3月17日現在、音楽&動画(無料)ジャンルで第3位となっているなど、アプリストアを制するノウハウを多く持っている。そのため、講演の序盤から参加者のプレゼン内容への期待が膨らんでいくのが見て取れた。

今回のセッション「Windowsストアの現状と攻め方」では、Google PlayやiTunes App Storeといった既存のマーケットを比較材料とし、「Windowsストアアプリ公開後に、どのようにマーケットにアプローチしていくか」「そのために必要なことは何か」という視点で、野村氏が蓄積したノウハウや、データを基にしたアプリストアに対する戦略について聞くことができた。

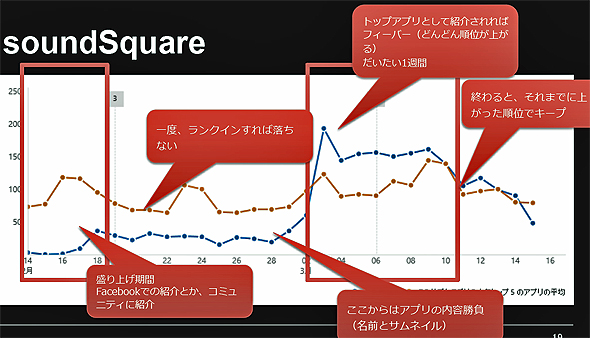

野村氏は「アプリ公開直後の『盛り上げ期間』と、その後のランクイン状況が重要だ」と言う。今のWindowsストアでは、1度ランクインしたアプリはユーザー自然流入が起き、トップアプリとして紹介されれば、一気にユーザー数が増加する「フィーバー期間」に入る可能性が高くなる。現在、最も手軽なアプリの宣伝方法はFacebookやTwitterといったソーシャルメディアを通じて拡散することである。

まだマーケットがそれほど大きくなっていない普及期にあるアプリストアでは、「ある程度のダウンロード数を稼ぐことができれば、比較的容易にランクインできる」(野村氏)という決定的なメリットがある。そのためのアプローチとして、前述したようなソーシャルメディアの拡散だけでも十分な効果を得ることができる。

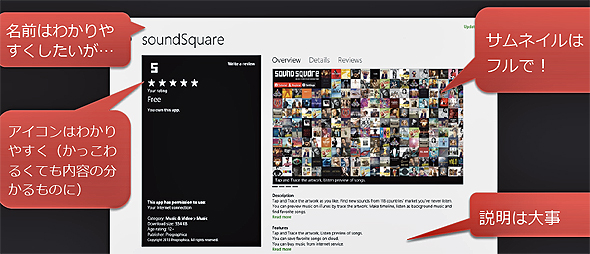

ただし、それだけで十分というわけではない。「開発者がおろそかにしがちなアプリの詳細情報やスクリーンショットの説明、カテゴリの選定がランクインできるか否かの明暗を分ける」と野村氏は強調した。

野村氏は最後に、「リリース時に開発者はアプリの中身だけではなく、ユーザーに対して有効な「情報」を提供することがWindowsストアを制覇する極意だ」と強調し、講演を終えた。

売れるアプリを開発する鍵は“UI”にあり

最後のセッションは日本マイクロソフト エバンジェリストの馬田隆明氏による「Windows 8の革新的UIを活用して、どのようなアプリが作れるのか」。Windowsストアアプリのデザインガイドラインを中心に据えた次世代のUIについて、をテーマとした講演だ。

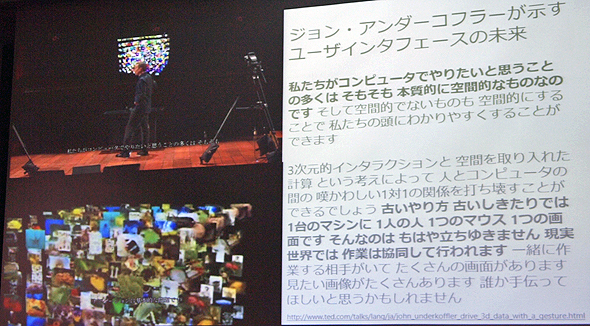

馬田氏は、セッションの前半に、映画『マイノリティレポート』のアドバイザーを務めたMITメディア・ラボのジョン・アンダーコフラー氏の空中動作認識インターフェイス『g-speak』などの話を織り交ぜ、「2020年には数千のコンピュータを複数の人で共有する時代になる」(馬田氏)とした。次世代UIの可能性とWindows 8のUIの話は劇場スクリーンで見た光景が、すぐ目の前に近づいていると感じさせられた。

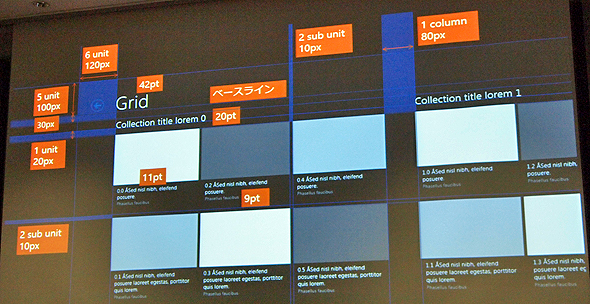

馬田氏は、セッション後半では美しく統一感のあるWindowsストアアプリの作成方法について説明。詳細はMSDNの「WindowsストアアプリのUXガイドライン」で説明されているので、そちらを参照いただきたいが、要点を簡単に説明すると、以下の3つだ。

- グリッドシステムで余白をうまく使い、各コンテンツに意味を持たせる『レイアウト』を作る

- 視覚的に説明するのではなく、コマンドをコンテンツになじませる『インタラクション』の概念

- ユーザーの視覚を狭めない『インテグレーション』を考慮

馬田氏は、「これらを心掛けることが、効果的なImmersive(没入感)を産み出す近道である」と強調し、「開発時は必ずMSDNのデザインガイドラインを参照してほしい」と最後に述べて、セッションの幕を下ろした。

新興ストアアプリ開発には、ハッカソンやコンテストが付きもの

今回のイベントを開催したWindows 8 Developersは、カンファレンスまたはハッカソン(基礎セミナー含む)を毎月定期的に開催しており、その内容は回を追うごとに充実している。また、メンバーが150名に迫っており、さまざまな分野のノウハウが集合しているが、運営人数は2人という体制だ。Windows 8 Developersでは、「コミュニティの運営を手伝ってくれる人を募集している」とのこと。

コミュニティを主催する川崎順平氏は、各セッションの途中や本カンファレンスの最後にWindows 8 Developersでの取り組みや、今後のハッカソンの予定を紹介。以下のコンテストに関連して「4月には、2・3回ハッカソンを行う予定」(川崎氏)とした。新興ストア/プラットフォームが盛り上がる際には、ハッカソンやコンテストが付きものだが、やはりWindows 8もご多分に漏れないということだろうか。

参考資料

本イベントで使われた講演資料は、「Windows 8 Developers カンファレンス vol.2.0:資料まとめ」から一覧できるので、参照してほしい。

関連記事

Windows 8提供開始、対応アプリ登場は期待できるか?

Windows 8提供開始、対応アプリ登場は期待できるか?

マイクロソフトはWindows 8の提供を正式に開始した。Windowsストアもスタートし、いよいよWindows 8プラットフォームが市場投入となる。 UXClip(11):これからが本番、Windows 8アプリ開発

UXClip(11):これからが本番、Windows 8アプリ開発

12月3日夜、Windows 8のハードウェアやアプリを開発者向けに紹介するイベントが行なわれた 企業向け展開がいよいよ本格化――マイクロソフトがWindows 8 アプリ検証ラボ設置

企業向け展開がいよいよ本格化――マイクロソフトがWindows 8 アプリ検証ラボ設置

日本マイクロソフトはWindows 8端末の法人向け導入を支援する「Windows 8アプリ検証ラボ」の設置を発表した。ラボは2013年3月まで設置する。 Windows 8.1登場でエンタープライズ系アプリ開発者に恩恵はあるか?

Windows 8.1登場でエンタープライズ系アプリ開発者に恩恵はあるか?

マイクロソフトが「デバイス&サービスカンパニー」になったとき、Windowsアプリケーション開発者にはどんな利益があるだろうか。iOS向けアプリケーションとは違うアプローチでのビジネスの芽を探る。 特集:次期Windows 8.1&Visual Studio 2013 Preview概説(前編):大きく変わるWindowsストア・アプリ開発 〜 ビュー状態に関連する変更点

特集:次期Windows 8.1&Visual Studio 2013 Preview概説(前編):大きく変わるWindowsストア・アプリ開発 〜 ビュー状態に関連する変更点

Windows 8.1(Preview版)の変更点や新機能を開発者視点で紹介。Windows 8用に作られたWindowsストア・アプリにはどんな影響があるのか?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ジャムロジック 野村亮之氏

ジャムロジック 野村亮之氏 SoundSquareのダウンロードグラフ(野村氏の講演資料より)

SoundSquareのダウンロードグラフ(野村氏の講演資料より) 詳細ページ書き方のポイント(野村氏の講演資料より)

詳細ページ書き方のポイント(野村氏の講演資料より) 日本マイクロソフト エバンジェリスト 馬田隆明氏

日本マイクロソフト エバンジェリスト 馬田隆明氏 ジョン・アンダーコフラー氏が示すUIの未来(馬田氏の講演資料より)

ジョン・アンダーコフラー氏が示すUIの未来(馬田氏の講演資料より) ガイドラインが推奨するUIデザイン(馬田氏の講演資料より)

ガイドラインが推奨するUIデザイン(馬田氏の講演資料より)