コロナ禍で企業はDXを避けられない状況に――生き残るための選択肢とは:特集:開発者が足りない時代に開発力を上げるための企業戦略(1)

経済産業省の「DXレポート」では、2025年にはIT人材が国内で約43万人不足し、企業に残されたレガシーシステムの老朽化によって膨大な経済的損失が生まれるという「2025年の崖」が大きな問題として挙がっている。このような時代に企業が生き残るためにすべきことは何か、開発者不足を補い、生産性を向上させるための具体的な施策とは何か、有識者の提言や先行企業の事例を基に現実解を探る特集。初回は、現在の課題と企業が生き残るための選択肢を整理する。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

コロナ禍によって、DXを推進せざるを得ない状況に

昨今のコロナ禍によって、これまで実店舗でモノ売りや接客を行ってきた業種・業態は変革が強いられるようになった。例えば小売りや飲食、観光・宿泊、アミューズメント・イベント、さらには銀行の窓口業務や医療の診察業務、教育などは、いわゆる「3密(密閉・密集・密接)」を避けざるを得ず、ECサイト/デジタル化、ロボット活用、テークアウト/宅配などコト売リを含め、ビジネスモデルの変革、つまりはデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進せざるを得ない。

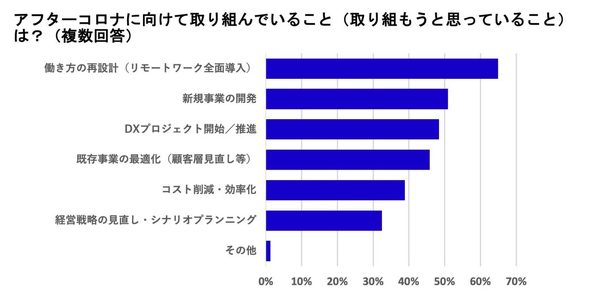

エクサウィザーズが2020年5月11日に発表した、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するアンケートでは、収束後(アフターコロナ)に向けた取り組みを調べている。今後必須となる「働き方の再設計(リモートワーク全面導入)」以外としては、既存事業の最適化やコスト削減といった「守りの策」よりも、新規事業の開発やDXといった「攻めの策」を挙げた割合が高い結果になっている(参考)。

そもそもDXについてはコロナ禍以前から多くの課題が挙がっており、経済産業省が2018年9月に中間取りまとめとして発表した「DXレポート」では、2025年にはIT人材が国内で約43万人不足し、企業に残されたレガシーシステムの老朽化によって膨大な経済的損失が生まれるという「2025年の崖」として取り上げた。レガシーシステムを刷新するためだけではなく、デジタル技術によるコト売リの新しいサービスを実現するためにも、ほとんどの企業でITエンジニア/開発者の需要が増大するといえるだろう。

このような時代に企業が生き残るためにすべきことは何か、開発者不足を補い、開発力/開発生産性を向上させるための具体的な施策とは何なのか、本稿では下記のような項目で整理してみたい。

- コロナ禍のエンジニア採用は、どうすべきか

- 「開発者体験」の向上

- リモート開発でアジャイル

- プラットフォーマーになり、API/SDKで開発者を集める

- 開発者を“不要に”するのではなく、“支援”するAI/機械学習

なお技術者不足については、そもそも日本ではエンジニア/開発者の給与が平均的に低いという問題がある。記事「なぜ未曾有の人材不足でも、エンジニアの年収は上がらないのか」にあるように、まだまだ内製化を進められてないため、コストの面から、ニアショア/オフショア含めて外注する企業が多い。記事では、「海外から安い労働力を呼び込むことで、人件費の上昇は抑えられ、結果としてエンジニアの給与はいつまでも上がらない」点が指摘されている。

だが、そうした傾向にも今後は変化が表れるはずだ。厚生労働省が推奨している「新しい生活様式」が社会一般に認識されている今、今後はより多くの業種で、「ITがビジネスの前提」になっていく。ほとんどの企業でITエンジニア/開発者の需要が増大し、その雇用戦略が企業の存続を左右することになる。コロナ禍で景気が悪化する中、企業はこの問題にどう取り組むのか。あえて本特集のメインテーマにはしていないが、エンジニアの待遇に対する企業の課題認識の在り方は、その企業の今後を予想する上でも重要な手掛かりの一つになるだろう。

「アーキテクチャの刷新」と「人材の確保」が急務

まず見ていただきたいのは、ガートナー ジャパンが2020年2月3日に発表した、エンタープライズアプリケーションの開発についての調査結果だ。企業が生き残る上では「アーキテクチャの刷新」と「人材の確保」が急務であることが分かる。(参考)。

具体的には、この調査において、ビジネスの阻害要因になっているアプリケーションが存在する理由としては、「必要なタイミングですぐに変更できない」(51%、複数回答)や、「ブラックボックス化」(49%)、「技術者不足」(38%)などが挙がった。これまでも、およそ全てのビジネスをアプリケーションが支えてきたが、アフターコロナにおいては、アプリケーションがビジネス遂行の基盤であるとともに、加速要因にすることが強く求められる。ビジネス遂行を「阻害」することはこれまで以上に許されなくなっていくはずだ。

ガートナー ジャパン アナリストの片山治利氏は、次のように述べている。

「これからアプリケーションの刷新に取り組む企業は、既存のアプリケーションがビジネスを阻害している要因を克服すべきだ。阻害要因のトップに挙げられた『必要なタイミングですぐに変更ができない』については、アプリケーションの構造(アーキテクチャ)に問題がある場合があり、アーキテクチャの見直しによって変更を容易にする必要がある。『技術者不足』については、刷新後に必要となる人員やスキルを特定し、アプリケーションを内製/外注する場合の両面から人材確保の方針を検討する必要がある」

コロナ禍のエンジニア採用は、どうすべきか

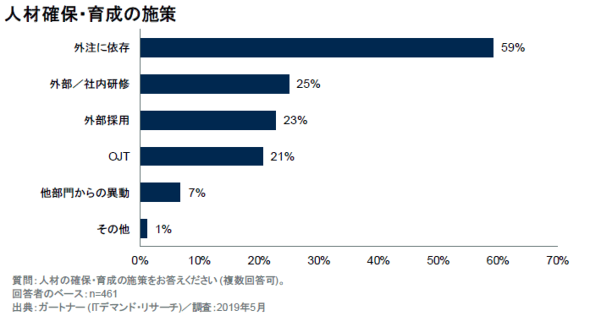

では、人員やスキルの不足に対して、企業はどのように対処しているのだろうか。先のガートナー ジャパンの調査では、人材の確保や育成の施策についても聞いている。最も多かった回答は「外注に依存」で、59%が挙げた(複数回答)。次いで、「外部/社内研修」が25%、「外部採用」が23%、「OJT(On the Job Training)」が21%だった。

人材の確保や育成に対し、日本企業は外注への依存度が高く、「外部からの採用によってIT部門の人員を増やそうという意志が弱い傾向」がある。従業員数の多い大企業は、外部から採用する割合が40%台半ばで比較的大きいが、人材の確保や育成に積極的に取り組んでいない企業もあるという。

一方で、外注が難しい領域では内製が必要になり、ITエンジニア/開発者を採用しなければならないケースもある。またDXレポートでは、内製と外注の比率を2017年の3対7から欧米並みの5対5にすべきであることを展望している。だが、コロナ禍における採用業務はどうすべきなのか。

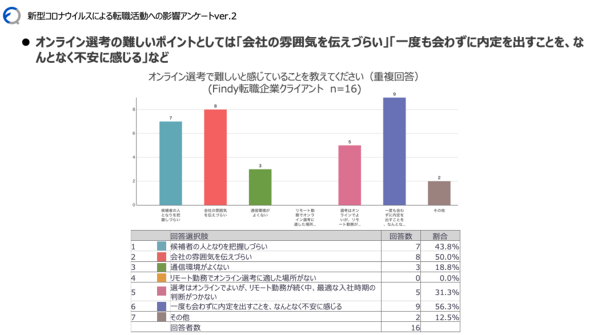

そもそもコロナ禍によりエンジニアの転職事情に変化はあったのだろうか。2020年4月27日に転職サービス「Findy」が発表した「【4/27発表】新型コロナウイルス感染拡大に伴う中途エンジニア転職市場への影響、実態調査ver.2」によると、企業の91%が採用を継続し、前月比で大きな変化はなかったという。また、全てオンラインで面接を行う企業が87%と急増。オンラインでの選考について、「会社の雰囲気を伝えづらい」「一度も会わずに内定を出すことを、なんとなく不安に感じる」など難しさを感じている企業が65%となっているという。

エンジニア採用そのもののノウハウがない企業は多いが、さらにオンラインでの採用活動となれば、ハードルはさらに上がる。まさに今ノウハウをためていかなければ、人材戦略で後れを取ることになるのは間違いない。2020年5月14日に「リモートワーク時代のエンジニア生存戦略」が公開されたばかりの元プログラマー、現エンジニア採用担当の筆者による連載の続報を待ちたい。

「気持ちが良い開発環境」は、「アーキテクチャの刷新」と「人材の確保」の両面をカバーする

では、外注なり採用なりで、自社プロジェクトに関わるITエンジニア/開発者を増やすには、どうすべきなのか。これを考える上では、その企業が「開発者体験の向上についてどう取り組んでいるのか」も重要な観点となる。

例えば、FiNC Technologiesの鈴木健二氏は、「開発者体験はこれからのシステム開発、特にマイクロサービスを用いた開発を続けていく上で考えなければならない要素になる」と指摘している。同氏は「気持ちが良い開発(保守)環境」の例として下記を挙げている(参考)。

- システム全体の見通しが良い

- 最新のドキュメントがそろっている

- コードの品質が良い

- 技術的負債が少ない、または適切に管理されている

- テストやデプロイを高速に行うことができる

- ライブラリやフレームワークのバージョンが正しく管理されている

これらは、まさしく企業が生き残るために必要な、レガシーシステムの「アーキテクチャの刷新」そのものといえる。

エンジニアの開発力/生産性を向上させるだけではなく、「人材の確保」という意味でも、開発者体験は重要だ。刷新された環境では、クラウド、マイクロサービス、コンテナ、サーバレスといった開発者にとってもスキルアップにつながる技術が使われることになる。高い給与を支払うべきなのはもちろんだが、開発者体験が良い環境であること、スキルアップにつながる技術を学びながら仕事できることは、既にいる開発者が辞めず、新しい開発者が採用に応募したくなる企業の条件となる。

事実、6年でIT内製化、マイクロサービス化、サーバレスに成功した大創産業では、地方企業におけるエンジニア採用において効果があったことが、AWS Summit Tokyo 2019で明らかになっている(参考)。

開発者体験についても、コロナ禍による在宅勤務で変化があったはずだ。特集では、withコロナの時代の開発者体験向上のポイントも追求していく。

リモート開発でアジャイルは、どうなるのか

一方で、コロナ禍によってリモート開発を余儀なくされたれたことで、開発現場の課題も浮かび上がってきたことだろう。その課題とは、デジタルサービス開発に欠かせないアジャイルを「リモート開発で実践できるのかどうか」だ。コロナ前は、アジャイル特にスクラムといえば、社内に数人のチームが集まって、付箋と壁でタスクボードを作り、ペアプログラミング/モブプログラミング中心でコミュニケーションを取りながら開発する企業が多かったのではないだろうか。

「Scrum Inc.認定資格スクラムマスター研修/Scrum Inc.認定資格プロダクトオーナー研修」の模様(記事「Scrum Inc.に聞く、アジャイル開発がうまくいかない理由と、イノベーションを起こすために必要なこと」から引用)

「Scrum Inc.認定資格スクラムマスター研修/Scrum Inc.認定資格プロダクトオーナー研修」の模様(記事「Scrum Inc.に聞く、アジャイル開発がうまくいかない理由と、イノベーションを起こすために必要なこと」から引用)コロナ禍により、これまで社内で行っていたアジャイル開発をリモートで実践することになった企業は現在、試行錯誤の真っただ中にあるだろう。タスクボードをクラウドサービスに置き換えたり、認識や仕様の食い違いが起こらないように、チャットやオンライン会議でコミュニケーションを重ねたりしていることが想像できる。

一方で、リモートアジャイルについては、既にニアショア/オフショアでノウハウをためている先行企業も多く存在する。特集では、このノウハウについても探っていきたい。

プラットフォーマーになり、API/SDKで開発者を集めるためには

外注とはまた別の方法で自社以外の開発者を集める方法もある。自社の資産であるデータやサービスの機能を社外に公開し、API(Application Programming Interface)やSDK(Software Development Kit)として公開し、社外の開発者に使ってもらうプラットフォーマーとなることで、新たなサービスの開発を目指す方法だ。ITベンダーやWebサービス企業では当たり前の手法だが、国内のエンタープライズ企業でも、金融業を中心に、公開が進んでいる。

コロナ禍においても、API公開の効果が事例として現れている。例えば、決済機能やPOSレジ機能をAPI/SDKで公開しているSquareだ。飲食店の予約管理サービス「トレタ」は2020年6月24日、店舗オペレーションを複雑化させることなく飲食店がテークアウトのオンライン受注を始められるというサービス「トレタ テイクアウト」を開始。低コストですぐにテークアウトを始めたいという飲食店のニーズに短い開発期間で応えるために、注文の一括管理や決済の機能をSquareのAPIを活用したという(参考)。

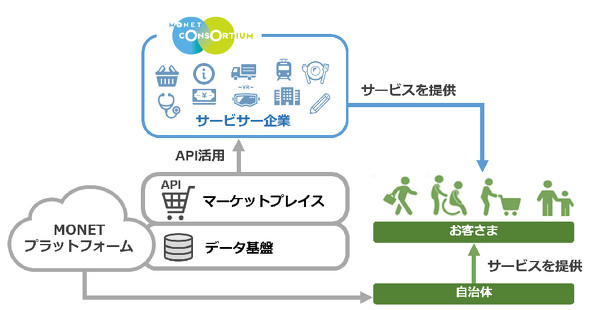

他にも、最近ではヤマト運輸やアットホームなどがAPI連携による成果を出している。ソフトバンクやトヨタ自動車を中心に自動車業界が出資する「MONETプラットフォーム」は2020年4月24日、データやシステムのAPIを提供する「MONETマーケットプレイス」をプレオープン(参考)。老舗ロボットメーカーのZMPは6月25日に、宅配、一人乗り、警備、消毒用ロボシステム連携APIの公開によるパートナー募集を開始したばかりだ(参考)。

自社の少ない開発リソースをAPI/SDKの開発によって、より大きな開発生産性向上を果たすという考え方だ。これは同時に、協調領域はAPI/SDK公開によって広く外部の力を活用しながら、競合領域に自社の開発リソースを集中させ、差別化を図ることにもつながる。

このような成果を出すためにはどうすればいいのか。ここでも開発者体験が問われてくる。APIの設計、管理、セキュリティ対策をきちんと行うのはもちろん、開発者向けポータルサイトを設置する、APIをSDKとしてGitHubに公開する、API試用サンドボックスを無料で提供するといった取り組みも必要だ。これは金融系を中心に進んでおり、金融イノベーションのアワード「Japan Financial Innovation Award 2020」で、金融機関カテゴリーの優秀賞を受賞したGMOあおぞらネット銀行の取り組みは開発者体験向上の好例だ。こうした取り組みが、コト売りを志向する全ての業種に不可欠となっていくことは、ほぼ間違いないだろう。

一方で、Twitterのように、API公開で成長しながらも、開発者に嫌われてしまうことがあった例もある(参考)。このような事態を招かずに、開発者と良好な関係を築くプラットフォーマーとなるための活動「DevRel(Developer Relations)」がITベンダーやWebサービス企業を中心に取り入れられていることにも注目したい。開発者はビジネス価値を生み出し、加速させる原動力に他ならない。前述した「待遇」とは金額だけの問題ではないことを、企業は深く認識すべきだろう。

開発者を“不要に”するのではなく、“支援”するAI/機械学習

AI(人工知能)/機械学習というと、企業は事業予測や新しいビジネスの企画に生かそうとする向きが多いかもしれないが、要件定義やUI設計、コーディング、コードレビュー、テストといった開発業務での活用も広まりつつある。

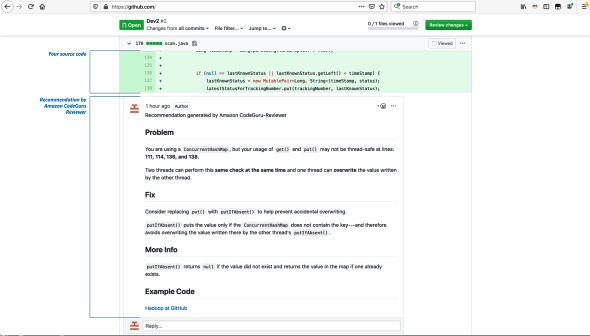

Gartnerは、2019年の時点で、2022年には開発プロジェクトの4割がAIをチームメンバーに加え、AIを活用したテスト自動化ツールを使うと予測しており、AI/機械学習を使ったツールや機能が多くリリースされている(参考記事)。最近では、Amazon Web Services(AWS)のコードレビュー/アプリケーションプロファイリングサービス「Amazon CodeGuru」が話題となった。

こういった話題になると、昔から「コーダー/プログラマーが不要になる」という意見が見られるが、杞憂(きゆう)にすぎない。むしろ開発力/生産性向上のためには、積極的に活用すべきだろう。記事では、Gartnerのマーク・ドライバー氏も次のように話している。

「AIを使うことによって、設計、テスト、実装、構成などプロセスで支援を受けることができます。現在のビジネス環境は急激に変化しており、ソフトウェアをビジネスのスピードに合わせて提供することはだんだん難しくなってきています。そのためにサービスやソリューションの構築を自動化していくことが求められており、その中でAIが果たす役割が大きくなっているのです」

現在のエンジニア/開発者不足を補うために、数少ない開発者を支援するAI/機械学習を活用するのも選択肢の一つとなるだろう。また同時に、こうしたAIの力の受け止め方は、開発者(や全従業員)が企業の認識や将来性を図る上でも、重要な指標になるといえるだろう。

ローコード開発やオープンソースソフトウェア、コミュニティーの活用なども

これら以外には、ローコード開発やオープンソースソフトウェア、コミュニティーの活用などもあるが、それらは別の特集で紹介するとして、本特集では、今回挙げた「開発力/生産性を上げるための選択肢」の中から幾つか深堀りする予定だ。企業には今後のビジネス戦略として、エンジニア/開発者には自身に求められるものとして、本特集を参考にしていただければ幸いだ。

特集:開発者が足りない時代に開発力を上げるための企業戦略

経済産業省の「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート」では、2025年にはIT人材が国内で約43万人不足し、企業に残されたレガシーシステムの老朽化によって膨大な経済的損失が生まれるという「2025年の崖」が大きな問題として挙がっている。このような時代に企業が生き残るためにすべきことは何か、開発者不足を補い、生産性を向上させるための具体的な施策とは何か、有識者の提言や先行企業の事例を基に現実解を探る。

関連記事

創業100周年の前田建設工業はいかにして「総合インフラサービス企業」へと変革を進めているのか

創業100周年の前田建設工業はいかにして「総合インフラサービス企業」へと変革を進めているのか

アイティメディアが開催した「ITmedia DX Summit 2019年秋・ITインフラ編」の特別講演に前田建設工業が登壇。“ゼネコン”から脱却し、新しいサービスを融合させた“総合インフラサービス企業”へ変革を進める取り組みを講演した。 リモートワークでインターン開催、ヤフーがエンジニアやデザイナーを対象に

リモートワークでインターン開催、ヤフーがエンジニアやデザイナーを対象に

ヤフーはエンジニアやデザイナーを対象に、オンラインでの就業型インターンシップを開催する。PCを貸与する他、社員用のメールアドレスを発行して、同社の社員と同じ環境で在宅就業する。 及川卓也×山田誠二対談「機械が人に合わせる」時代から「人が機械に合わせる」時代へ――エンジニアのシンギュラリティーを考える

及川卓也×山田誠二対談「機械が人に合わせる」時代から「人が機械に合わせる」時代へ――エンジニアのシンギュラリティーを考える

システム開発現場の在り方はAIや機械学習によってどのように変わるのか――@ITソフトウェア品質向上セミナーの特別講演「AI/機械学習、自動化で開発現場にも訪れるシンギュラリティーにどう備えるか」で、フリーランス エンジニアリング・プロダクトアドバイザーの及川卓也氏と、長年AIの研究に携わる国立情報学研究所教授の山田誠二氏が対談した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

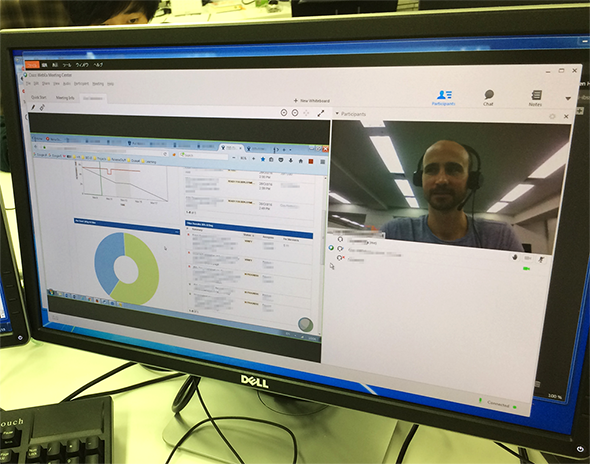

オンライン会議の様子(記事「

オンライン会議の様子(記事「

CodeGuru Reviewerのレポート画面(記事「

CodeGuru Reviewerのレポート画面(記事「