ベネッセはDXを「丁寧に」推進する:日報作成を苦痛から成長の糧へ(1/3 ページ)

どんなに素晴らしい技術を用いても、現場の実情に合わなければ活用されない。ベネッセのDXは、若きリーダーたちの旗振りの下、地道に、丁寧に進められてきた。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

今、あらゆる業種で「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が注目を集めている。これまで紙ベースで進めていた業務をデジタル化して効率化したり、あちこちに分散していたデータを一元化して活用し、より付加価値の高いサービスにつなげたりするなど、さまざまな理想を描く企業は多い。だが、実行が伴わず、絵に描いた餅(もち)に終わってはいないだろうか。

主に教育事業で知られる「ベネッセグループ」(以降、ベネッセ)も、DX推進を掲げてはみたもののなかなか実行が伴わないという課題に直面した経験を持つ企業の一つだった。だが同社は、地に足を着けた取り組みを通して、現場と共にDXに取り組んでいる。ベネッセホールディングスのグループDX戦略本部 DXコンサルティング室 室長を務める水上宙士氏と課長の田中達也氏が、「ベネッセのDX推進を加速させる組織作り」と題する講演で、そのいきさつと取り組みのポイントを紹介した。

一律のやり方を押し付けるのではなく、現場と共に現実的なDXを

ベネッセが中期経営計画を支える戦略としてDXを位置付け、DX推進組織を立ち上げたのは2018年のことだった。だが、「多くの会社でもある状況だと思いますが、かなり広い領域で一気にDXを進めようと立ち上げて大風呂敷を広げたものの、なかなか実行が伴いませんでした」と水上氏は振り返った。

というのも、ベネッセには特有の課題があった。1つは、教育サービスの他、介護、生活事業、ヘルスケアなど幅広い領域にまたがって事業を展開しており、ビジネスモデルもそれぞれ異なるため、全社共通のやり方でDXを推進するのが難しかったことだ。もう1つは、それだけ幅広い領域にまたがることから、各事業に大小含めてさまざまな新規参入があり、ディスラプション(創造的破壊)が進行しやすいことだった。

さらに、DXの第一歩はデジタルシフト、デジタル化だが、部門によってデジタル技術の活用度合いにかなりの幅があったという。

例えば教育事業の進研ゼミは、2014年から小学講座、中学講座でタブレット端末を用いた学習を導入してきた。さらにAIを組み合わせて生徒一人一人に合わせた学習プランを提供する仕組みまで構築するなど、デジタルを活用する文化が進んでいた。一方、デジタル技術を使った効率化や顧客価値の向上があまり進んでいない事業部門もあり、「事業部やカンパニーによってデジタルの進度、DXの進度が異なることが課題でした」と、水上氏は振り返る。

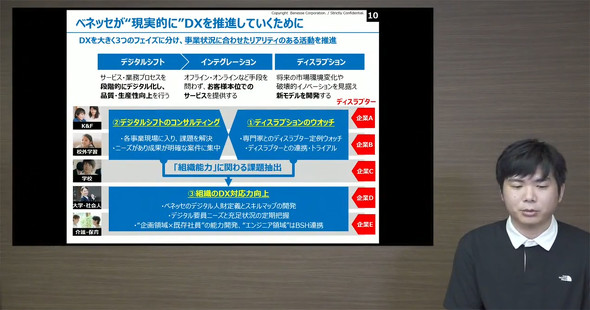

こうした事情を踏まえて水上氏は、ビジネスの変革というDXの本質を踏まえながら、ベネッセグループ全体に対して一律のやり方を押し付けるのではなく、事業部それぞれの状況や課題に合わせたデジタルシフトのコンサルティングから活動をスタートさせることにした。外部のコンサルタントが企業それぞれの事情に合わせてアドバイスするのと同じように、事業それぞれの課題や目的に合わせた支援を行っていくイメージだ。

「全社からデータサイエンティストやデジタルマーケティングのスペシャリスト、RPA(Robotic Process Automation)のスペシャリスト、あるいは開発プロジェクトのマネジャーとして実績ある人など、DXに関わる人材を、兼務も含めてDXコンサルティング室に集約しました。そこから各カンパニーに行って、現場だけでは推進が難しいデータ利活用などの課題を、社内コンサルのような形で一緒に解決する活動をしています」(水上氏)

こうした仕組みを整えることで、事業ごとに課題も、ディスラプションの状況も、またデジタルシフトの段階も異なるというベネッセ特有の課題を踏まえた形で、少しずつDXを推進することにした。

「現場に入り込んで活動に取り組むことで、例えば『この事業部門にはこういうスキルを持った人が必要だから、こんな研修が必要だ』といった具合に、どのような人材が不足しているかといったリアルなところが見えてきます」(水上氏)。

その現実を踏まえて、ベネッセにおけるデジタル人材スキルマップの開発や研修を実施したり、ときには一緒に採用活動を進めたりすることでDX人材を増やし、現実的なやり方でDX推進を始めたベネッセ。2020年当初は6プロジェクトだったコンサルティング案件は、実績を重ねていくことで、たった1年で22プロジェクトまで数を伸ばし、今では各事業にとってなくてはならない存在になっている。

関連記事

カインズのCTOに、俺はなる!

カインズのCTOに、俺はなる!

グローバルに活躍するエンジニアを紹介する本連載。今回もカインズの崔国(サイ・コク)氏にお話を伺う。英語も覚えたいし、MBAも取りたい。やりたいことが止まらない崔氏は次に何を望むのか ガートナーが「DX成功の鍵を握る5つの役割」を発表

ガートナーが「DX成功の鍵を握る5つの役割」を発表

ガートナー ジャパンは、DXの推進に必要となる5つの役割を発表した。自社の目的に合った人材を育てることをゴールに据えると、効果的な人材育成を短期間で実行できるようになるという DX以前の「要件」とDX時代の「ユーザーストーリー」、その最大の違いとは

DX以前の「要件」とDX時代の「ユーザーストーリー」、その最大の違いとは

ユーザー企業におけるDXは、Web系企業やスタートアップで使われる手法とは違うアプローチが必要だ。SOMPOホールディングスの内製開発事例を基にデジタル開発の在り方を学ぶ。第1回は「DX時代の『ユーザーストーリー』はこれまでの要件定義と何が違うか」について 中間管理職はDXに悲観的? ABBYYジャパンがDXに関する調査結果発表

中間管理職はDXに悲観的? ABBYYジャパンがDXに関する調査結果発表

ABBYYジャパンは、DXプロジェクトの影響やビジネスで直面している課題、コロナ禍において自動化技術が果たす役割などに関する調査の結果を発表した。それによると日本の最高責任者と中間管理職の間にDXに関する深刻な認識の差があること分かった アジャイル開発を外部委託するときの契約事項をまとめた「情報システム・モデル取引・契約書」を改訂 IPA

アジャイル開発を外部委託するときの契約事項をまとめた「情報システム・モデル取引・契約書」を改訂 IPA

IPAは、アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」を改訂した。厚生労働省の「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)」に関する情報を追加した

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.