だから企業不正がなくならない 「納期や業績を優先する組織文化」以外の発生要因は?:「企業の不正リスク調査白書Japan Fraud Survey 2022-2024」

デロイト トーマツは「企業の不正リスク調査白書Japan Fraud Survey 2022-2024」を発表した。過去3年間に何らかの不正、不祥事が発生した企業の割合は若干減少していた。同社は「テレワーク環境下で不正・不祥事が発覚しづらい状況が影響した」と分析している。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

デロイト トーマツは2022年10月7日、「企業の不正リスク調査白書Japan Fraud Survey 2022-2024」を発表した。これは、無作為抽出した上場企業と非上場企業を対象に実施した、不正の実態と不正への対策に関する調査結果をまとめたもの。

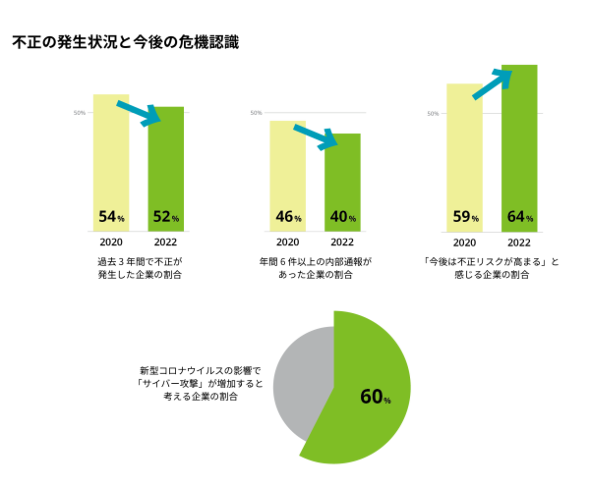

それによると、過去3年間に何らかの不正、不祥事が発生した企業の割合は52%となっており、前回調査の54%から若干減少したものの、半数を超えていた。それに対して「今後の不正リスクが高まる」と予想する企業の割合は64%で、前回から5ポイント増加した。特に「サイバー攻撃や情報漏えいが増加する」と予想する企業は約6割で、会計不正の発生については約3割が「(不正が)増加する」と回答していた。

不正は「納期や業績を優先する組織文化」によって起きる

デロイト トーマツは、不正、不祥事の減少について「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として広まったテレワーク環境下で内部通報が微減したことから、不正や不祥事が発覚しづらい状況が影響している」と推察している。

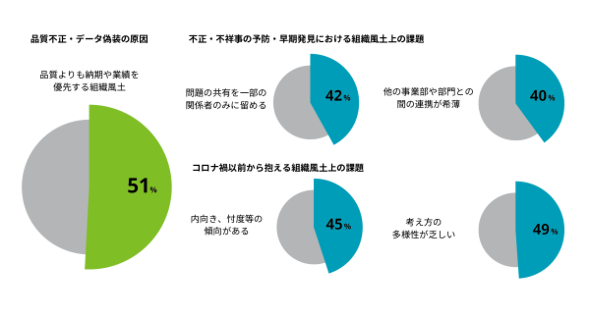

品質不正やデータ偽装が発生する原因について聞くと、過半数の企業が「品質よりも納期や業績を優先する組織風土」と回答した。組織風土に起因する課題としては「問題の共有を一部の関係者にとどめる」(42%、複数回答、以下同)、「他部門との横連携が希薄」(40%)などが挙がった。

その他、「内向き、忖度(そんたく)の傾向がある」(45%)や「考え方の多様性が乏しい」(49%)など、コロナ禍以前から抱えている組織風土上の課題も確認された。

人材不足は不正や不祥事にも悪影響

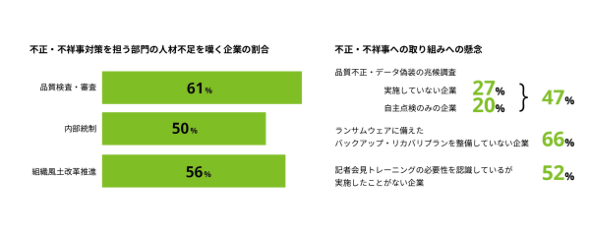

不正、不祥事対策を担う部門で人材不足が原因で取り組みが進んでいない分野について聞くと「品質検査、審査」と回答した企業の割合は61%、「組織風土改革推進」は56%だった。

一方で、そもそも「不正、不祥事への取り組みを実施していない企業」も多いことが分かった。人材不足を補う手段として外部の専門家やツールの活用に注目は集まっているものの、実態把握や研修教育などの比較的軽度な業務での活用にとどまっていた。

関連記事

不正データを与えてOSSの脆弱性をあぶり出す「ファジング」とは? Googleが事例発表

不正データを与えてOSSの脆弱性をあぶり出す「ファジング」とは? Googleが事例発表

GoogleはOSS向けファジングサービス「OSS-Fuzz」の事例を発表した。「TinyGLTF」プロジェクトの重大な脆弱性を発見できた。これまで以上に広範な脆弱性を発見する能力がファジングツールにあるのだという。 ソフトウェア脆弱性を正しく怖がるための「28の真実」

ソフトウェア脆弱性を正しく怖がるための「28の真実」

Comparitech.comはサイバーセキュリティに関わる脆弱性について、最新の状況を示す28の重要な統計と事実を取り上げて紹介した。2021年第4四半期にはゼロデイマルウェアが全脅威の3分の2を占めた。だが、同時に84%の企業のネットワーク境界に高リスクの脆弱性が残っていた。企業や個人はまず古い脆弱性に対応するとよいだろう。 経営層への説明資料に最適? IPAが『情報セキュリティ白書2022』を発売

経営層への説明資料に最適? IPAが『情報セキュリティ白書2022』を発売

IPAは『情報セキュリティ白書2022』を発売した。内部不正防止対策の動向や、個人情報保護法改正、クラウドの情報セキュリティ、中小企業に向けた情報セキュリティ支援策などを取り上げている。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.