「AIとチームを組んで勝つ」 研究者が20年かけてたどり着いた共存戦略:AIは「道具」ではなく「仲間」(2/2 ページ)

AIは得手不得手のある「部下」のようなもの

AIとの向き合い方は、マネジメントの本質に非常に似ています。

AIに不信感を抱く方の多くは、マネジャーが最初に直面する「自分でやった方が早い」という葛藤に近しい感情を抱えているのではないでしょうか。確かに自分一人で全てを完遂した方が正確かもしれませんが、それでは組織はスケールしません。

「任せられる範囲を見極め」「我慢強く見守り」「不足をフォローする」。この育成プロセスは、人間相手でもAI相手でも変わらないのです。

その前提で、AIと人間が役割分担を整理します。

AI(部下):短時間での大量アウトプット、要約、パターンの抽出

人間(上司):最終的な決断、細部の詰め、責任の所在

AIは、どれだけ諭しても自発的に反省することはありません。しかし、アウトプットの量とスピードは抜群です。この「変わっているけれど優秀な部下」を使いこなすには、ミスを防ぐ仕組み作り(ガードレール)と、外部知識の補填(ほてん)が鍵となります。

不動産実務におけるAI活用の「現場」

ここで、私がAdvanced Innovation Strategy Centerで実践した事例を紹介します。

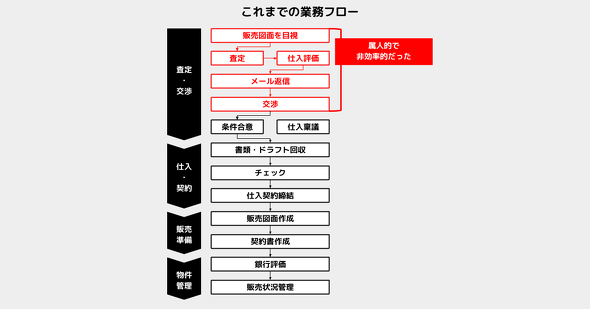

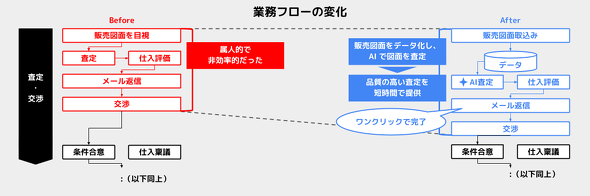

不動産業界では、月に数千枚もの物件資料が届きます。これまでは、それら一枚一枚を人の目で確認し、調達基準を満たしているかどうかを判断していました。

2017年の入社当時、この非効率な状況を目の当たりにした私は、「画像認識による物件資料のデータ化」に着手しました。さらに、そのデータをAIに学習させ、査定まで自動で行うプロトタイプを開発し、社内システムに実装したのです。

当然、AIが認識を誤ったり、誤った査定値を出したりすることもあります。しかし、「AIは間違える」という前提に立ち、「どこを人間がチェックすれば最も効率的か」という視点で現場と共に工夫し続けた結果、査定業務の劇的な効率化と、属人性の排除に成功したのです。

AIとの共存には、失敗を前提としたスピード感のある開発文化と、結果を粘り強く分析して次の一手につなげるマインドセットが不可欠です。

研究者が「事業の隣」に居続ける意味

最後に、研究者自身が価値を出し続けるために大切にしていることをお話しします。それは、「常に事業の横にいる」ことです。

最新技術に精通しているだけでは不十分です。市場のビジネス課題を深く理解し、自身の知見を企業の戦略へと翻訳する力。そして、現場の泥臭い課題と研究者の理想との距離を適切に保ち続ける力が求められます。

研究部門も事業部門と同じ目標を追いかけ、互いの専門領域で責任を負う。この感覚こそが、継続的なイノベーションを生む鍵になると確信しています。

稲本 浩久

AIエンジニア。2002年、新卒でリコーに入社し、10年以上画像処理、認識技術の研究開発に従事。その後、新規事業企画者に転身。2017年、GA technologiesに入社。不動産広告の自動読み取りシステムや間取り図の自動書き起こしシステムを開発。仕入れ業務システムへのAI、RPAの導入なども担当。2019年より、Advanced Innovation Strategy Centerの室長。

関連記事

まつもとゆきひろが危惧する、ジュニア不要論の先に広がるIT業界「焼け野原」

まつもとゆきひろが危惧する、ジュニア不要論の先に広がるIT業界「焼け野原」

AIの進化で若手エンジニアの仕事が消滅しつつある。「ジュニアはいらない」と切り捨てた先に待つのは、技術継承が途絶えた「焼け野原」だ。Rubyの父 まつもとゆきひろさんが語ったのは、プログラミング言語の存続以上に深刻な、人材育成の断絶への危機感だった――。 Rubyの父 まつもとゆきひろさんが示す、AI時代の若いエンジニアに必要な“4つのスキル”

Rubyの父 まつもとゆきひろさんが示す、AI時代の若いエンジニアに必要な“4つのスキル”

「インデントはスペース2つ」と指定したのに、4スペースで書き出す。バグを指摘しても全く関係ない所をいじり始める。思い込みで間違った場所を修正し続ける。場合によっては大事な編集まで巻き戻そうとする……。だからこそ、AIには人間が必要なんだ。 AIが奪ったのはエンジニアの「仕事」ではなく「情熱」だった

AIが奪ったのはエンジニアの「仕事」ではなく「情熱」だった

この情熱まで、AIに奪われてたまるか! AIが新人の成長機会を奪うなら、新人は上司の椅子を奪えばいい

AIが新人の成長機会を奪うなら、新人は上司の椅子を奪えばいい

AIの進化により、新人の初歩的な仕事や修行の場が奪われ始めた。では、これからの新人は、どうやって基礎力を身に付ければいいのだろうか。その答えもAIが持っていた――。 コーダーはもういらない。いま必要とされるのは「問題解決者」としてのエンジニア

コーダーはもういらない。いま必要とされるのは「問題解決者」としてのエンジニア

AIは開発の性質を変え、エンジニアリングの焦点をコードからビジネス課題の解決へとシフトさせる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.