OSPFv3とOSPFv2の違い、そして設定コマンド:CCENT/CCNA 試験対策 2015年版(22)

シスコの認定資格「CCENT/CCNA」のポイントを学ぶシリーズ。今回は、IPv6に対応した「OSPFv3」について解説し、最後にコマンドによる設定方法を紹介します。

ネットワーク初心者がCCENT/CCNAを受験するために必要な知識を学ぶ本連載。前々回は、シスコシステムズが発表しているCCENT試験内容の4.7「OSPF(シングル エリア)の設定と確認」の範囲から、リンクステート型のルーティングプロトコル「OSPF」(Open Shortest Path First)のダイクストラのアルゴリズム、エリア、プロセスIDなどについて、前回はIPv4を使用する「OSPFv2」について、解説しました。

今回も引き続きOSPFについて解説します。今回取り上げるのは、IPv6に対応した「OSPFv3」です。

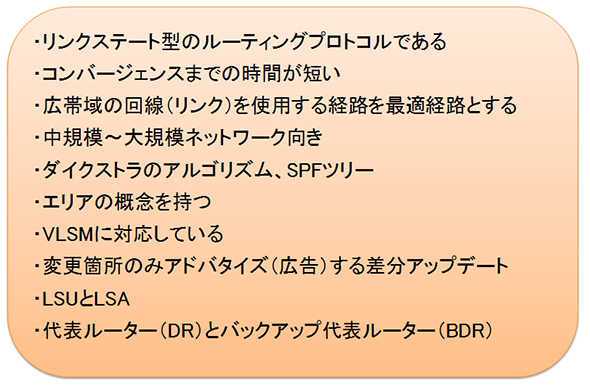

前回までのおさらい

まず、第20回で掲載した「OSPFの特徴」を再掲します。

IPv4を使用する、OSPFをより実用的にバージョンアップしたOSPFv2の特徴については、第21回「OSPFを理解する基本的なポイントと設定コマンドの使い方」をご参照ください。

OSPFv3の特徴

今回は、IPv6に対応したOSPFv3について、OSPFv2と異なる点を中心に解説します。

ルーターID

ルーターIDとは、OSPFを使用するときに、経路情報を交換するためのルーティングプロトコルとして個々のルーターを識別する番号です。前回、IPv4に対応しているOSPFv2でのルーターIDは、IPv4アドレスと同じ表現形式である、ドット付き10進表記(1.2.3.4や100.100.100.100など)で表現すると説明しました。

OSPFv3にもルーターIDはあり、OSPFv2同様「10.10.10.10」のようなドット付き10進表記で表現します。

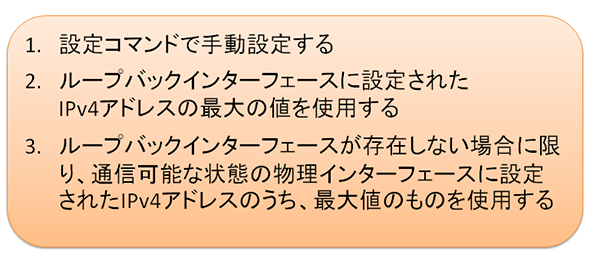

OSPFv3のルーターID設定方法

OSPFv2のルーターID設定方法は、下記の三種類です。

OSPFv3のルーターIDは「手動で設定することが多い」です。OSPFv2では、インターフェースに設定された有効なIPv4アドレスをルーターIDに流用することができました。しかしOSPFv3を使用するネットワークはIPv6でアドレスを設定するネットワークであるため、IPv4アドレスが同じインターフェースに設定されている保証はありません。

(インターフェースに設定された)有効なIPv4アドレスを流用できる保証がないため、OSPFv3環境ではルーターIDを手動で設定することが一般的です。

デュアルスタック環境で、IPv6アドレスと併用してIPv4アドレスを設定している場合のみ、IPv4アドレスをルーターIDとしても使えます。

ipv6 unicast-routingコマンド

「IPv6環境でルーティングを行う」ためには、「ipv6 unicast-routing」というコマンドを、グローバルコンフィグレーションモードで設定しなければなりません。静的ルーティングでも動的ルーティングでも、「ipv6 unicast-routing」コマンドは必要です。

IPv4環境で「ipv6 unicast-routing」コマンドに相当するコマンドは、「ip routing」です。このコマンドは、ルーターの電源投入時から入力済みの状態となりす。

プロセスID

OSPFv3でも、OSPFv2と同様にプロセスIDを使用します。プロセスIDは、1台のルーターの中で稼働するOSPFプロセスを区別するための番号で、「1〜65535」までの範囲の任意の値を設定します。他のルーターとはプロセスIDは関係がないため、同じプロセスIDを複数のOSPFルーターに設定しても問題ありません。

networkコマンドがない

OSPFv2は、ルーティングプロトコルの設定モード下でnetworkコマンドを用い、交換する経路情報を宣言(厳密には、アドバタイズ=経路広告に使用するインターフェースが所属するネットワークセグメントの宣言)しました。

OSPFv3には、networkコマンドが存在しません。しかし、OSPFv3でも経路情報をアドバタイズする必要があります。そこでOSPFv3では、OSPFv2のnetworkコマンドの代わりに、インターフェースの設定モードで「使用するルーティングプロトコル(今回はOSPFv3)の宣言」を行います。

リンクローカルアドレスを使用する

OSPFv3は、OSPFネイバー(隣接ルーター)との通信に「リンクローカルアドレス」を送信元アドレスとして使用します。リンクローカルアドレスは隣接ルーター間でのみ有効なIPv6アドレスです。

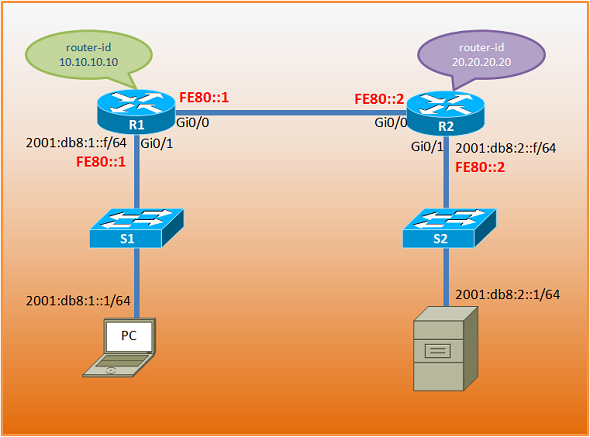

リンクローカルアドレスは自動生成できますが、手動で「FE80::1」などのIPv6アドレスを明示的に設定することが、運用管理の面で望ましいです。1台のルーターで「使用する全てのインターフェースに同一のリンクローカルアドレスを設定する」ことで、リンクローカルアドレスの値を見るだけでデバイスを特定できると理想的です。

ルーティングアップデート

イーサネットのような1対多のトポロジ環境では、代表ルーター(DR:Designated Router)、バックアップ代表ルーター(BDR:Backup Designated Router)となっているOSPFルーターとだけネイバー関係(近接関係)を結びます。

ルーティングアップデートは、DR/BDRとなっているOSPFルーターにだけマルチキャストアドレス(グループ宛てのアドレス)を宛先としたパケットを送ります。宛先アドレスは「FF02::6」、宛先は「DR/BDRであるOSPFルーター」です。OSPFv2の宛先アドレスは、マルチキャストアドレス「224.0.0.6」でした。

ルーティングアップデートを受信したDRは、自身以外の全てのOSPFルーターへアップデートを転送します。このときに使用する宛先アドレスもマルチキャストアドレスですが、値が異なります。DRからアップデートを送信する際に使用される宛先マルチキャストアドレスは「FF02::5」で、全てのOSPFルーターを表します。OSPFv2の宛先アドレスは「224.0.0.5」でした。

DRからルーティングアップデートを受信したそれぞれのOSPFルーターは「LSDB(リンクステートデータベース)」を更新します。

BDRは、ルーティングアップデートの発信者であるOSPFルーターからと、DRから、二つのルーティングアップデートを受信します。一つしかアップデートを受信しなかった場合は、受信した宛先マルチキャストアドレスの値が「FF02::6」だったら、DRが消失したと判断してDRへ昇格します。

- FF02::6のみを受信=>DROTHERからのみ受信。LSDBを更新し、かつDRへ昇格する

- FF02::5のみを受信=>DRからのアップデートのため、LSDBの更新のみ。DRへの昇格はなし

OSPFv3の設定コマンド

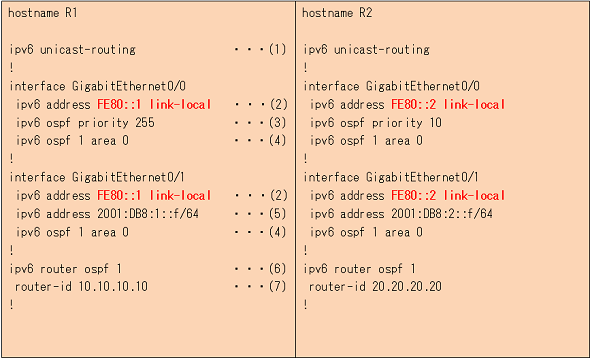

最後に、OSPFv3に関連する設定コマンドを紹介します。トポロジ図とともにR1、R2の設定を見ましょう。

下記は、コマンド(1)〜(7)の役割です。「ipv6 ospf priority」コマンドは省略可能です。

| . | コマンドの役割 |

|---|---|

| (1) | IPv6でのルーティングを有効化 |

| (2) | リンクローカルアドレスの設定 |

| (3) | OSPFプライオリティ値の設定。インターフェースごとに個別に設定する |

| (4) | OSPFエリア番号の設定(第20回参照) |

| (5) | グローバルユニキャストアドレスの手動設定 |

| (6) | OSPFv3そのものの宣言。末尾の「1」がプロセスID(第20回参照) |

| (7) | ルーターIDの宣言。OSPFv3では手動設定が一般的 |

演習問題

Q1. OSPFv3の設定を完了したが、ルーティングできない。リンクローカルアドレスは全てpingで疎通が確認できる。原因として最も考えられるものは何か?

A1. ipv6 unicast-routeringの入力漏れ。

Q2. IPv6アドレスで「ネットワークそのものを表す前半部分」と、「そのネットワーク内のホストを特定するIPv6アドレスの後半部分」をそれぞれ何と呼ぶか。

A2. 前半部分は「プレフィックス」、後半部分は「インターフェースID」

Q3. OSPFv3以外の、IPv6に対応したルーティングプロトコルの名前は?

A3. RIPng、EIGRP for IPv6など。

予告

次回は。CCENTの出題範囲の4.8「VLAN 間ルーティング(「ルータ オン ア スティック」方式)の設定と確認」を説明します。

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー3演習問題編

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー3編

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー2編

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー1編

- スイッチのポートセキュリティ設定

- ネットワークデバイスのセキュリティ設定

- 時刻情報を同期する「NTP」の仕組みと、ルーターへの設定方法

- 「NAT」の仕組みとルーターへの設定方法

- 4種類のACLのルーターへの設定方法

- ACLごとの通過条件設定方法と適用場所、設定コマンド

- 標準ACL、拡張ACL、番号付きACL、名前付きACL――ACLの基礎知識と分類方法

- DHCPとは何か――ルーターでDHCPサーバーを稼働させるための設定方法や仕組み、シーケンス、メッセージの種類、リレー、リース期間

- VLAN間ルーティングの設定と確認

- OSPFv3とOSPFv2の違い、そして設定コマンド

- OSPFを理解する基本的なポイントと設定コマンドの使い方

- リンクステート型ルーティングプロトコル「OSPF」

- ディスタンスベクター型のルーティングプロトコル「IGRP」と「EIGRP」

- ディスタンスベクター型のルーティングプロトコル

- 所定のルーティング要件に対応するスタティックルート(静的ルート)またはデフォルトルートの、ルーティング設定と確認

- コマンドを使用したルーターの設定とネットワーク接続の確認

- 複数のルーティング手法とルーティングプロトコルの比較

- ルーター設定を行うためのCLIの設定と活用方法

- アクセスポートとトランクポート

- VLANで論理的に独立したネットワークを作成する

- ストア&フォワード方式、カットスルー方式、CAMテーブル

- コリジョンドメインとブロードキャストドメイン

- トポロジとメディアアクセス制御を理解する

- デュアルスタック、トンネリング、NAT――IPv6とIPv4の共存方法

- ぶいろく? ぶいしっくす?――初心者でも分かる「IPv6」の基礎

- 至高のネットワークアドレッシング方式学習法

- 究極の入門 プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレス

- 超入門 ネットワークケーブルの種類と配線方式の違い

- ネットワークデバイス(ルーター、スイッチ、ブリッジ、ハブなど)の目的と機能 基礎の基礎

- 新人ネットワークエンジニアがまとめたTCP/IPプロトコルスタックとOSI参照モデルの基礎知識

- CCENT/CCNA取得を目指す皆さんへ

筆者プロフィール 齋藤貴幸

ドヴァ ICTソリューション統轄本部 デベロップメント&オペレーショングループ 2部

情報系専門学校の教員を12年勤めた後に同社へ入社、エンジニアへ転向。沖縄県と首都圏を中心にネットワーク構築業務に携わる。また、シスコ・ネットワーキングアカデミー認定インストラクタートレーナーとして、アカデミー参加校のインストラクターを指導している。炭水化物をこよなく愛する男。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

リンクステート型ルーティングプロトコル「OSPF」

リンクステート型ルーティングプロトコル「OSPF」

シスコの認定資格「CCENT/CCNA」のポイントを学ぶシリーズ。今回はリンクステート型のルーティングプロトコル「OSPF」を学習します OSPFを理解する基本的なポイントと設定コマンドの使い方

OSPFを理解する基本的なポイントと設定コマンドの使い方

前回に引き続きOSPFを理解するポイントについて解説し、最後にコマンドによる設定方法を紹介します- 大規模ネットワークに新規ルータを増設するには?(OSPF:問題提起編)

新入社員の坂本さんへ課せられたタスクは、大規模ネットワークのルーティングプロトコル、OSPFを用いて、新規部署のルータを追加することだった - OSPFトポロジでまさかのループが発生!? その理由は(OSPF:解決編)

大規模ネットワークに新規ルータを増設することを課せられた、新人の坂本さん。さっそく、ネットワークを切断してしまったようです。無事に任務を遂行できるのか?  OSPFネットワークの確立と運用上の注意点

OSPFネットワークの確立と運用上の注意点

リンクステートルーティング(OSPF)の設定と確認

リンクステートルーティング(OSPF)の設定と確認

大規模で複雑なネットワークでの運用に堪えるOSPF

大規模で複雑なネットワークでの運用に堪えるOSPF

フレームリレーの基本を学習する

フレームリレーの基本を学習する