「忙しいからアジャイルができない」という「木こりのジレンマ」は解決できるのか:資料作成や社内調整ばかり……

アジャイル開発は製造業などのエンタープライズ企業にも浸透しつつある。だが、エンタープライズ企業ならではの提案資料の作成や社内調整によって、アジャイル開発の価値である「スピーディーな開発」が実現できていないケースがあるという。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

【訂正:2019年11月28日9:30】意図が正しく伝わらない箇所がありましたので表現を見直しました。

ITサービス系企業の専売特許のように扱われていたアジャイル開発だが、徐々に非ITサービス系企業、いわゆるエンタープライズにも浸透しつつある。従来のやり方が根強く残るエンタープライズにおいて、アジャイル開発はどんな捉え方をされているのか。2019年11月15日に開催された「製造業アジャイル勉強会」にて共有された現場の課題を紹介する。

デジタル化を阻害している「組織体系」や「会社の風土」

デンソーの及部敬雄氏は「アジャイルはもともと製造業からヒントを得て考案された考え方だ。ハードウェアから生まれたものがソフトウェアに活用され、それがまたハードウェア(製造業)に戻ってきている」とアジャイルと製造業の関わりについて説明する。

及部氏はソフトウェア企業から製造業であるデンソーにアジャイルチームごと転職した。製造業の現場を見て同氏が感じたのは「ソフトウェアとハードウェアでは細かな違いはあるものの、やるべきことは変わらない」ということだった。

「ハードウェアとソフトウェアの境目がなくなりつつあるため、『製造業だから』『製造業なのに』という言い訳の壁をぶっ壊していきたい」と及部氏は語る。

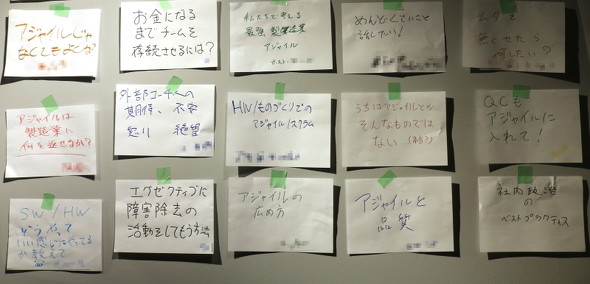

製造業アジャイル勉強会では「オープンスペーステクノロジー」(OST)というワークショップが実施された。OSTは議論形式の一つで、参加者自らが議題やテーマを決め、主体的に意見交換する手法だ。このOSTで製造業の現場が抱える課題についてリアルな意見が交わされた。

さまざまな議題が提示され、「アジャイルを採用するのは自社では難しい」「アジャイルを進めろと言われるが、無理に適用する必要はないのではないか」「ソフトウェアはアジャイルでいいが、ハードウェアに関してアジャイルをどう適応すべきか」といった導入に悩む声もあれば、「成果が出るまでチームを存続させる方法」「開発だけで進んでおり、QC(品質管理)が中に入るにはどうすればいいか」といったアジャイルを進める上で発生した課題についての話題もあった。

筆者の印象では、アジャイルを進めているチーム以外の巻き込み方、経営層の説得、社内政治といった製造業に限らずエンタープライズ企業に共通する話題が多く、デジタル化を阻害しているのはそういった組織体系や会社の風土といったITと離れた部分に集まっていると感じた。

「気にせず進める」という選択肢

本田技研工業の事例はこうした「社内調整課題の対策」として一定の効果が見込めるという。本田技研工業の船戸康弘氏は、「企画書の作成や社内フロー(承認フロー)に時間が取られる問題は、自分たちで勝手に作っている先入観や前提条件を変えれば対処できる」と語る。

従来新しいサービス開発をする場合は、詳細な企画書が必要であり、例えば1時間の会議のために倍以上の時間をかけて資料を作成することは珍しくない。船戸氏が工程の洗い出し手法である「バリューストリームマッピング」(VSM)を使って測定したところ、開発に2週間程度かかるサービスに対して、企画書に落とし込む工程に約3カ月の時間が割かれていたという。

参考記事:マイクロサービスが注目される理由 導入検討に向けて気を付けるべきポイント(改善の前にやっておきたい「開発工程の洗い出し」)

【訂正:2019年11月27日16:08】確認が取れていない資料を公開しておりました。お詫びして訂正いたします。

船戸氏はこの問題を解決するために現場で実施した幾つかの対処例を出した。例えば企画書については「インセプションデッキ」で代用できるという。インセプションデッキはアジャイル開発で作成するドキュメントの一つでプロジェクトの目的や関係者を明確にするものだ。メンバーの認識を合わせられるし、見栄えを気にした資料作成に過剰な時間を割かなくて済む。

社内フローに関しては「社内フローに抵触しない範囲で進める」という方法がある。一般的に製造業などのエンタープライズ企業では新しい仕組みを導入するために、社内フローで各所から承認を取らなければならず、時間がかかる。しかし、船戸氏は「社内フローは厳密さが求められる本来の業務(本田技研工業であれば自動車開発)に合わせたもの。社内フローを通さなくても、簡単にできることはある」と語る。

【訂正:2019年11月27日16:08】確認が取れていない資料を公開しておりました。お詫びして訂正いたします。

つまり影響範囲が少ないところから開発を進め、実績を作ってから社内フローに乗せるという進め方だ。具体的には、例えばサービス開発の場合であればバッチやマクロを利用したアプリケーションから始め、チーム内だけで利用できる状態にする。実績ができたらその実績を基に社内フローで承認を取る、といったものだ。

最初から大きなサービスをスタートさせようとすると、企画段階で膨大な工数を割いてしまう。今すぐできることから初め、それを積み重ねて行くことで大きなサービスを作ることも可能だ、と船戸氏は語る。

「木こりのジレンマ」をどう解決すべきか

だが、本田技研工業の事例にも問題点はある。一つ間違えるとIT部門が認識していないシステム「シャドーIT」の温床になってしまうからだ。そのため、この方法で進める場合は利用範囲や権限を厳重に管理し、最終的には企業内でIT資産として統一する必要があるだろう。とはいえ「そもそもアジャイルなんて新しいことはできない」と考えている企業にとって、最初のとっかかりとしては有効だといえる。

OSTの議題にも出ていたが「木こりのジレンマ」という寓話(ぐうわ)がある。

手入れがされていないぼろぼろの「おの」を使って木を切っている木こりがいる。ぼろぼろなので効率が悪いし、おのも壊れてしまうかもしれない。見かねた旅人が「おのを研いだ方がいい」とアドバイスするが、木こりは「木を切るのが忙しくて、おのを研いでいる時間がない」と返した。

この話は目の前の作業に気を取られて本質を見失うことを表している。

IT部門は、資料の作成や社内調整に時間を取られていることを理由にアジャイル開発への取り組みを後回しにするのではなく、少しずつでも今できることを一歩ずつ丁寧に進めていくことが重要だ。そうすれば例え遠回りであっても、着実にエンタープライズ企業におけるデジタルトランスフォーメーションを実現できるのではないだろうか。

関連記事

製造業の優秀企業の投資収益率は20%超 アクセンチュアが調査結果発表

製造業の優秀企業の投資収益率は20%超 アクセンチュアが調査結果発表

アクセンチュアが実施した調査によると、優秀な企業は実施したPoCの半数以上を本格化して同業他社を上回る収益を挙げていた。しかもこうした企業では、実際のRODIが目標を上回っていた。 製造業がアジャイル開発を実践するには? デンソー デジタルイノベーション室長に聞く「イノベーションの前提条件」

製造業がアジャイル開発を実践するには? デンソー デジタルイノベーション室長に聞く「イノベーションの前提条件」

ITでビジネスに寄与する「攻めのIT」という言葉が叫ばれるようになって久しい。だが多くの企業において、成果に結び付かない単なる掛け声に終始してきた傾向が強い。では、この言葉の真意とは何か――デンソーで「攻めのIT」を実践、リードしているデジタルイノベーション室長 成迫剛志氏に、今、企業とエンジニアが持つべきスタンスを聞いた。 「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦

「俺たちが必死で稼いだ1円、1秒をITに使わせない」とまで言われた ホンダの挑戦

固いイメージのある製造業でありながら、アジャイル開発の導入に成功した本田技研工業。自由な風土があるから導入できたのだろうとうらやましがられることも多いそうだが、実はさまざまな失敗と摩擦を乗り越えて今があるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

デンソーの及部敬雄氏

デンソーの及部敬雄氏

本田技研工業の船戸康弘氏

本田技研工業の船戸康弘氏