映画『Winny』公開記念 杉浦隆幸氏、高木浩光氏たちが振り返る「Winnyとは何だったのか」:むしろ「本質的に良くない部分」を問うことが必要(1/3 ページ)

それは権力による創造の抑圧だったのか――元IPAセキュリティセンター長、セキュリティ研究者、ユーザー、セキュリティエンジニア、「One Point Wall」開発者たちが、さまざまな立場からWinny事件が残した影響を振り返った。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

「Winny」――年代によって、またソフトウェア開発者か、ネットワーク管理者やISP(インターネットサービスプロバイダー)か、それともユーザーかといった立場によって、このソフトウェア名から引き起こされる記憶はまちまちだろう。若手のエンジニアならば、言葉でしか知らないかもしれない。

このP2P(ピアツーピア)型ファイル共有ソフトが「47氏」こと金子勇氏によって開発されたのは2002年のことだった。ブロードバンド接続環境の普及と相まって利用者が増えたが、このP2Pネットワークを介して情報を流出させるウイルスも拡散し、多くの人がその巻き添えとなった。

金子氏は2004年「著作権法違反ほう助」の疑いで逮捕されたが、ソフトウェア開発者の罪を問うのが妥当かと議論が巻き起こり、大阪高裁では無罪判決が下った。2011年12月に最高裁で検察の上告が棄却されて金子氏の無罪が確定したが、2013年7月に同氏は死去してしまった。

この一連のいきさつを題材にした映画『Winny』が公開されたことを機に、日本ハッカー協会が「Winnyとは何だったのか v2.0b7.1」と題するセミナーを開催。さまざまな立場からWinnyに携わったスピーカーが当時を振り返った。

個人で開発したソフトが社会に大きな影響を与えた一例

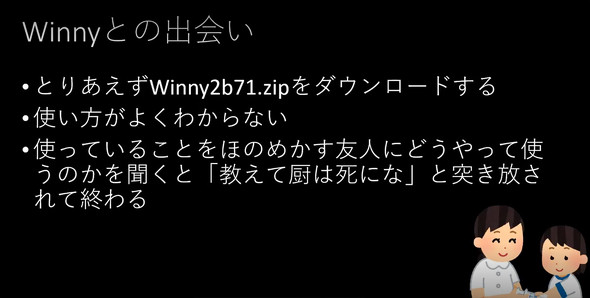

1989年生まれでインターネット普及期に高校時代を過ごした「さのし氏」は、「Winnyが残してくれたもの」と題し、どちらかというと一般的なユーザーの視点で当時を振り返った。

同氏が学生のころは、自宅でインターネットを利用し、PCを使えたり、ちょっと詳しい兄がいたりする人たちが、トレンドの音楽CDを作成してくれる「職人」と見なされていた。友人の中には、「ソフトウェアを有償でダウンロードして使うなんてあり得ない」という空気もあったという。

当時はCabosやLimewireといったソフトウェアも使われていた。そんな中でWinnyは、同氏の周辺ではちょっと危ない「ウイルスのソフト」と呼ばれていたものの、「ISP規制情報」などのWebサイトにお世話になる利用者も多い時代だった(※)。

さのし氏は今振り返ってみて、Winnyは「個人で開発したものが社会に大きな影響を与えていく一つの例」だと捉えているという。

当時はシェアウェア、フリーウェアといった形で個人がソフトウェアを開発し、提供する例が広く見られた。中にはTeraTermやさくらエディタのように、業務でも広く活用されているソフトウェアもある。

それを踏まえ、さのし氏は、「技術がどれだけ素晴らしくても、ユーザー次第というところがあるため、ソフトウェア開発をなりわいにする際にはユーザーを意識しなければならないという責任が重い時代になったなと感じます」と述べた。

高い効率を達成できたがゆえに悲劇が起きた?

2番手の「Aki@めもおきば氏」は、バージョンアップの履歴を振り返りながら、Winnyのネットワークアーキテクチャについて考察した。

Winnyはしばしば「P2Pソフトウェア」と呼ばれるが、そのP2Pにも幾つか種類がある。通信先の探索とデータの転送、どちらもP2Pのネットワークを介して行う「ピュアP2P」と、ファイル検索の部分はクライアント・サーバ型で処理し、データ転送をダイレクトに行う「ハイブリッドP2P」だ。当時はPCの性能もインターネットの帯域も限られていたこともあって、まずハイブリッドP2Pから普及が始まり、NapsterやWinMX、BitTorrentといったツールが使われていた。

関連記事

被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編)

被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編)

Coinhive、Wizard Bible、ブラクラ補導――ウイルス作成罪をめぐる摘発が相次ぐ昨今、エンジニアはどのように自身の身を守るべきか、そもそもウイルス作成罪をどのように解釈し、適用すべきか。Coinhive事件の被告人弁護を担当した平野弁護士と証人として証言した高木浩光氏が詳しく解説した。 高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編)

高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編)

一審無罪となったCoinhive裁判。しかし判決の裏には、条文の誤読や残された論点がある。裁判で被告人証人となった高木浩光氏が、裁判、法律解釈について詳しく解説した。 逆転無罪を決定付けた「反意図性」と「不正性」の解釈(Coinhive事件最高裁解説 前編)

逆転無罪を決定付けた「反意図性」と「不正性」の解釈(Coinhive事件最高裁解説 前編)

市井のエンジニアが不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive裁判」において、最高裁判所は2022年1月、無罪判決を言い渡した。東京高裁での有罪判決から逆転無罪を勝ち取れたポイントは何だったのか、主任弁護人と弁護側証人が解説する。 みんな、ありがとう! これからは技術者として名をはせていけるよう精進するよ(Coinhive事件最高裁解説 後編)

みんな、ありがとう! これからは技術者として名をはせていけるよう精進するよ(Coinhive事件最高裁解説 後編)

Webサイトに設置した「Coinhive」が不正指令電磁的記録保管罪に当たるとされたWebデザイナーのモロさんは、2022年1月、最高裁判所で逆転無罪を勝ち取った。裁判の争点は何だったのか、同様の事件を今後起こさないために必要なことは何か、主任弁護人と弁護側証人が解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

編集部からのお知らせ