SOMPOひまわり生命がローコードの利点を最大化するために行った「2つの決断」:特集:「内製化」の誤解と、今すぐなすべきこととは?(3)

SOMPOひまわり生命は、保険商品の企画・開発にかかる期間とコストを削減することを目的に、新たな商品基盤をローコード開発プラットフォーム「Pega Platform」で構築した。その効果を最大限に引き出すため同社が行った「2つの決断」とは。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

社会のデジタル化が進む中、ビジネスとITシステムとは不可分のものになっている。消費者の嗜好(しこう)やライフスタイルが急速に変化する市場において、競争力の高い商品・サービスを提供し続けるためには、そのビジネスプロセスを支えるシステムも、柔軟かつ迅速に、生み出す必要がある。

そうした認識の元、これまで多くの企業が行ってきたシステム会社への全面的な外注によるシステム開発を見直す動きも生まれている。競争力の源泉となるコアビジネスに関わるシステムの開発・改善を、より迅速に行えるようにすることで、変化への対応力を上げることが目的だ。近年、「ローコード開発ツール」が企業の注目を集めているのも、そうした動きの一環にある。

SOMPOホールディングスの傘下で国内の生命保険事業を手掛けるSOMPOひまわり生命保険(以下、SOMPOひまわり生命)は、保険商品の企画・開発にかかる期間とコストを削減することを目的に、新たな商品基盤をローコード開発プラットフォームで構築した。

ニーズに応える商品の迅速な開発のため新たな基盤を構築

SOMPOひまわり生命では、死亡時や入院時に金銭的なサポートを行う一般的な保険機能を持った商品だけでなく、契約者の日々の健康維持や増進を支援する機能を兼ね備えた商品やサービスの提供に注力している。同社では、このコンセプトを「Insurhealth」(インシュアヘルス)と呼んでおり、2018年以降、保険商品や健康サービスとして展開を続けている。

「SOMPOひまわり生命は、従来の保険商品の概念自体を変えていくことに取り組んでいる。そのチャレンジの一つが、インターネット専用で提供される商品の開発だ」

そう話すのは、SOMPOひまわり生命、情報システム部 IT開発グループの金田幸男氏だ。同社では、2018年ごろから、ローコード開発プラットフォームによる商品開発に本格的に取り組んできた。同社が、ローコードの採用を検討した背景には、旧来の手法に基づいたシステム開発では「ユーザーのニーズに合った商品のスピーディーな開発、提供が難しい」という課題意識があったという。

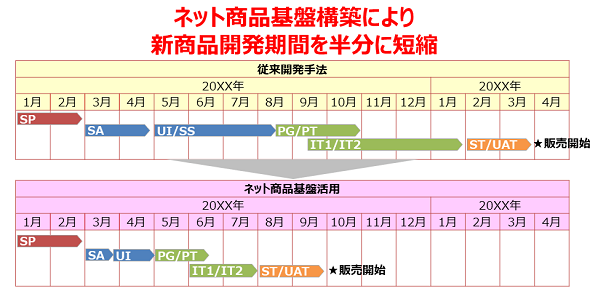

「従来の開発手法に従うと、新商品向けのシステムを開発する際に、その都度汎用(はんよう)機で動いている基幹システムに手を入れる必要があった。そのため、企画から開発までの期間が1年以上かかってしまうことも珍しくなかった。顧客ニーズに合った商品を短期間に開発し、インターネットで提供していくという新たなチャレンジを実現していくためには、これまでのやり方とは異なる、新たな仕組みが必要だと考えた」(金田氏)

そこで、同社が下した決断が、対面販売商品向けに作られていた基幹システムとは別に、インターネット専用商品を高速、低コストで市場に投入するための新たな「ネット商品基盤」を構築することだった。

高生産性・低コストの要件を満たす「Pega Platform」を採用

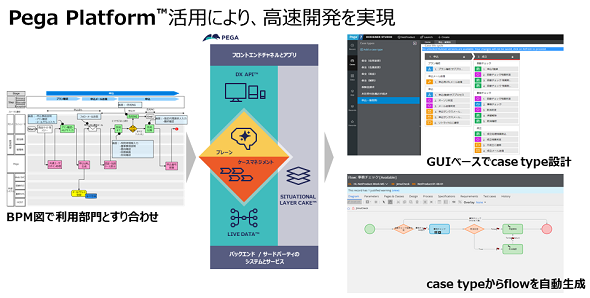

新しいネット商品基盤の構築に当たっては、当初よりローコードツールを活用する方針で、製品選定を進めた。複数の製品を比較検討した結果、同社が選択したのは、Pegasystemsが開発する「Pega Platform」だった。

製品選定とネット商品基盤の開発に関わった、SOMPOひまわり生命 情報システム部 IT開発グループの川崎隆史(「崎」は異体字)氏は「今回のプロジェクトでは、高速かつ低コストに生産性の高い開発が行える基盤を作ることが最重要の要件として求められていた。これらの要件を満たすためには、従来型のコードベース開発では限界があり、特に画面作成についてのコーディングが不要で、作成したアプリケーションの保守管理までをフォローできるようなロードコードプラットフォームを活用することが必須だった」と話す。

他のローコード製品と比較した場合のPega Platformの優位性として川崎氏が挙げるのは、「生産性の高さ」と「ライセンスコストのリーズナブルさ」だ。

「Pega Platformでは、画面だけでなく、プロセスやルールまでを統一された環境で開発、管理できる。当社では、新しいネット商品基盤上で、継続的に商品を開発していくことを計画していたため、一度作成したモジュールの再利用で、さらに生産性が高められると期待した。また、コストについては、Pega Platformが、オンプレミスでの運用でありながら、トランザクション量に対する“従量制”でのライセンス形態を採用していることが大きかった。これによって、アプリケーションへのアクセス量に応じた課金となり、ライセンスコストを削減することが可能だった」(川崎氏)

ローコードから最大限の成果を得るために行った「2つの決断」

SOMPOひまわり生命では、Pega Platformによるネット商品基盤で「高速・低コスト」な開発を実現するに当たり、2つの大きな決断をしている。これらは「ローコード開発プラットフォームの導入で得られる成果を最大化するために必要なもの」(金田氏)だったという。

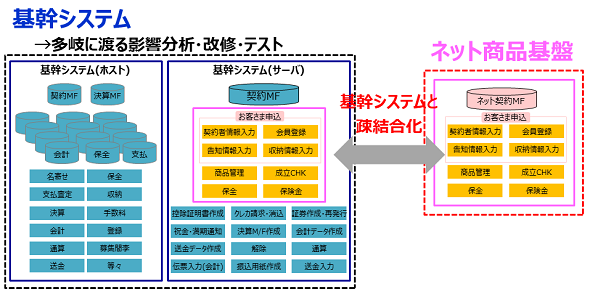

決断の1つは、「ネット商品基盤を基幹システムから可能な限り切り離し、その状態を維持する」というコンセプトを守ることだったという。新たに作ったネット商品基盤と、基幹システムとを密接に連携させれば、事務作業上の利便性は増す半面、新商品開発の都度、基幹システム側の改修が必要になり、コストと時間がかかる。これでは、せっかく構築したネット商品基盤の機動力を十分に生かすことができない。

同社では、商品取り扱いに関わる契約マスターの情報を、基幹システムからネット商品基盤専用に切り出し、個別に管理することで、基幹システム側がボトルネックになることを回避するという方針をとった。

これと関連したもう1つの決断は「商品設計をできる限りシンプルにする」というものだ。ネット商品基盤と基幹システムとの連携を最小限にすると、ネットで申し込みを受けてからの事務処理なども、従来の基幹システムから切り離されてしまう。ネット商品基盤は、あくまでも「商品開発の機動性」を重視する基盤として、事務・管理業務についてのシステム化は基本的に行わず、スタッフの手作業やRPA(Robotic Process Automation)の導入によってフォローするという方針を定めた。

同時に、商品設計が複雑になればなるほど顧客にとっても分かりにくく、契約に伴う事務・管理作業も複雑になるため、ネット商品基盤上で扱う商品については保障をワンパッケージ化し、あらかじめ複数のルールを設定した上で商品設計を行った。

「開発生産性を高めることを最優先に、システムとして提供する機能はシンプルにしているため、以前からある基幹システム上のアプリケーションと比べると、どうしても事務担当者の負担が増す部分が出てしまう。これについては、事務部門から多くの要望が上がり、検討段階では平行線となる部分も多かった。しかし、ビジネスプロセス側の設計をシンプルにすることもローコード開発のメリットを最大限に引き出す上では重要なポイント。これについては、役員レベルでコンセプトを理解してもらい、トップダウンでの意思決定をしてもらうことで、事務部門にも理解を得ることができた」(金田氏)

期間は半分、コストは6分の1に削減――成果を元に適用範囲の拡大を検討

同社では、Pega Platformによる新たな開発基盤の構築だけでなく、「基幹システムからの分離」「商品設計のシンプル化」という取り組みを並行して進めることで、プロジェクトの目標達成に成功した。従来と比較して、開発期間は約半分、開発コストについては、約6分の1にまで削減できているという。

現在では、企画の段階から新基盤での提供に適した形での商品設計を行っており、契約者のフィードバックを元にしたユーザーインタフェースの改善なども、迅速に行える体制ができつつあるという。

「このプロジェクトが成功した要因としては、利用部門とシステム部門が一体で“ネット商品基盤”のコンセプトを貫いたことが大きいと考えている。ローコード開発プラットフォームは、コーディングなしでのシステム構築を支援し、開発の高速化に大きく寄与するものだが、単に導入するだけでは期待以上の効果を挙げることは難しい。既存のシステムやビジネスプロセスに縛られず、ローコード開発プラットフォームの優位性を引き出せる商品や業務の設計を行うことで、本来の効果が発揮できる」(川崎氏)

同社では、ネット商品基盤における実績を元に社内でPega Platformでの開発を担える人材を増やしていくことや、適用範囲の拡大についても検討しているという。既に、代理店とのコミュニケーションシステムの一部をPega Platformで機能開発するなど、試験的な取り組みも進めている。

「保険商品システムは従来のウオーターフォール開発を用いているが、Pega Platformにおいてはアジャイル開発手法を用いており、今後そうした⼿法を利⽤する範囲も徐々に広げていきたいと考えている」(川崎氏)

特集:「内製化」の誤解と、今すぐなすべきこととは?

社内外のビジネスコミュニケーションが「デジタルを介する形」に変わった今、それを支えるアプリケーション開発の在り方そのものが根底から問い直されている。従来のように開発を「丸投げ」したり「外注」したりすることは、ビジネスを丸投げしたり、外注したりすることに他ならない。自社ビジネスは自社でかじ取りするのが当たり前である以上、ビジネスを支えるアプリケーション開発も自ら主体的に取り組まなければ、もはや立ち行かない時代になっているのだ。こうした中、改めて注目を集めている「ローコード開発による内製化」だが、取り組み例が増えるほどに「思うような効果が得られない」というケースも顕在化しつつあるようだ。そして期待効果が得られない原因には、およそ全てに共通点が見受けられる。少なくとも内製化とは、ただ単に「自社内で作ればいい」というものではない――では、真に成果を獲得するためには何に配慮すべきなのか?今改めて「内製化の誤解」を解き、ローコード開発で成果を獲得するポイントを明らかにする。

関連記事

DX以前の「要件」とDX時代の「ユーザーストーリー」、その最大の違いとは

DX以前の「要件」とDX時代の「ユーザーストーリー」、その最大の違いとは

ユーザー企業におけるDXは、Web系企業やスタートアップで使われる手法とは違うアプローチが必要だ。SOMPOホールディングスの内製開発事例を基にデジタル開発の在り方を学ぶ。第1回は「DX時代の『ユーザーストーリー』はこれまでの要件定義と何が違うか」について。 開発1カ月で「セゾンのお月玉」をリリース――クレディセゾンが語るDX推進のコツ

開発1カ月で「セゾンのお月玉」をリリース――クレディセゾンが語るDX推進のコツ

クレジットカードで知られるクレディセゾンはDXの取り組みを進展させ、新規サービスを1カ月で開発するなど価値創出につなげている。どのような体制を築き、何に取り組んできたのか。 ドキュメントは最低限、会議は2つだけ――開発に全集中したプロジェクトの品質はどのようにして保たれたのか

ドキュメントは最低限、会議は2つだけ――開発に全集中したプロジェクトの品質はどのようにして保たれたのか

リクルートでの新規プロダクト開発事例からエンジニアとしての価値の高め方を探る本連載。前編に引き続き「本開発フェーズ」にフォーカスし、不確実性が高いプロダクト開発で高い品質を維持しつつ、高速にプロジェクトを進めるポイントを解説する。後編となる今回は「実装に集中するためのプロジェクトモニタリング」と「テストによるプロダクト品質の保証」について。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

SOMPOひまわり生命の金田幸男氏

SOMPOひまわり生命の金田幸男氏 SOMPOひまわり生命の川崎隆史氏

SOMPOひまわり生命の川崎隆史氏