所定のルーティング要件に対応するスタティックルート(静的ルート)またはデフォルトルートの、ルーティング設定と確認:CCENT/CCNA 試験対策 2015年版(17)

シスコの認定資格「CCENT/CCNA」のポイントを学ぶシリーズ。今回は、静的ルートの設定と確認について学習します。

ネットワーク初心者がCCENT/CCNAを受験するために必要な知識を学ぶ本連載。今回の学習テーマは、シスコシステムズが発表しているCCENT試験内容の4.5「所定のルーティング要件に対応するスタティックルートまたはデフォルトルートのルーティング設定と確認」です。連載第15回でルーティングの種類について概要を説明しました。今回は静的ルートについてさらに詳しく説明します。

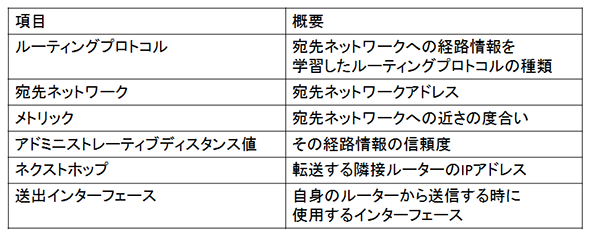

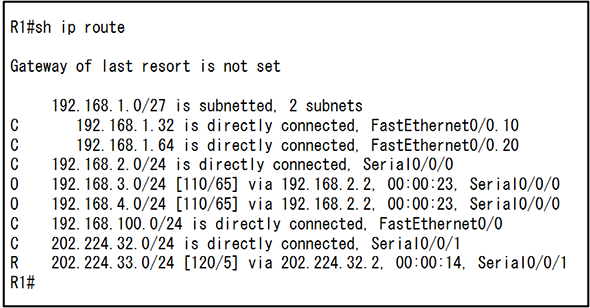

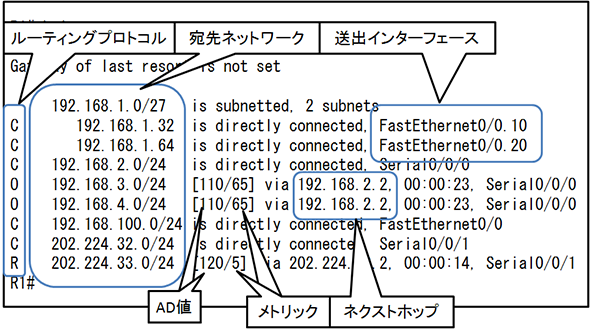

ルーティングテーブル

「ルーティング」とは、ユーザーデータを宛先ネットワークへ転送する際に、宛先IPアドレスとルーティングテーブルを参照して転送先を決めることです。ルーティングテーブルには、次の情報が保存されます。

ルーティングテーブルに保存されていない宛先ネットワーク宛のパケットは破棄されます。また経路選択には「最長一致の法則」(ロンゲストマッチの法則)が適用されます。

最長一致の法則

ルーティングテーブルに「192.168.1.0/24 Aへ転送」「192.168.1.64/26 Bへ転送」という情報があったら、192.168.1.65/26宛のパケットは192.168.1.64/26を優先使用してBへ転送する、というルールのことを「最長一致の法則」と呼びます。

プレフィックス長が大きいということは、それだけ範囲の狭いネットワークを指しているということなので、宛先へより確実にパケットを転送できると判断されます。「神奈川県の1県民宛」と「神奈川県横浜市西区民宛」では、後者の方がより限定した範囲の中から相手を特定できる、ということです。

静的ルート

「静的ルート(スタティックルート)とは、ルーターではなくネットワークの管理者が一定のポリシーに基づいて経路情報を定義する方法です。経路選択を機械任せにせず、同じ宛先には常に決まった経路を通過するため、「固定ルート」とも呼ばれます。「ルーターに負荷が掛からない」点が静的ルートの長所です。短所は「ネットワークの切断時に別の経路に自動で変更できない」点です。

デフォルトルート

デフォルトルートは、宛先ネットワークが0.0.0.0/0の静的ルートです。ルーティングテーブルに保存されていない宛先へのデータは原則破棄されますが、デフォルトルートがルーティングテーブルに存在する場合には、デフォルトルートを転送先ネットワークとして使用します。

設定方法

ルーターへ静的ルート、デフォルトルートを設定するには、次のコマンドを入力します。宛先ネットワークは「直接接続していないネットワークが設定対象」です。

静的ルート

(config)# ip route 宛先ネットワークアドレス サブネットマスク

送出インターフェース または ネクストホップアドレス {AD値}

デフォルトルート

(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

送出インターフェース または ネクストホップアドレス {AD値}

静的ルートの特殊なパターンが、デフォルトルートです。自身のルーターが転送するときに使用するインターフェース、もしくはネクストホップアドレスを指定します。隣接ルーターに依存しない分、送出インターフェースを指定する方がより信頼できるとルーターに解釈されます。

また、最後のAD値は省略可能です。「250」などの、ルーティングプロトコルよりも高い値をAD値として設定すると、通常時はルーティングプロトコルに経路選択を任せ、ルーティングプロトコルで知り得た経路が使用できない場合はバックアップ経路として静的ルートを使用する、という使い方ができます。このような静的ルートの使い方を「フローティングスタティック」と呼びます。

演習問題

Q1. 静的ルートで直接接続していない宛先ネットワークを設定しても、パケットが宛先に届くのはなぜか?

A1. パケットはバケツリレーのようにルーター間を転送していきます。パケットがルーターで受信されると、そのルーターのルーティングテーブルとパケットの宛先IPアドレスが毎回照合されます。正しく静的ルートが設定されていれば、宛先ネットワークに直接接続しているルーターにパケットが転送されます。

Q2. 静的ルートは単一方向の設定なのか、双方向の設定なのか?

A2. 単一方向の設定です。互いにパケットをやりとりするためには、「自分から相手へ」「相手から自分へ」と2方向の静的ルートの設定が必要です。

Q3. 静的ルートではなく、デフォルトルートで全ての経路選択を任せてもいいのか?

A3. そのルーターが別のネットワークへの経路を一つしか持っていない場合は、デフォルトルートを設定した方が良いです。別のネットワークへの経路が一つしかないネットワークを「スタブネットワーク」と呼びます。

次回は、4.6「複数のルーティング手法とルーティング プロトコルの比較」の範囲から、動的ルーティング、特にディスタンスベクタ型のルーティングプロトコルについて説明します。

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー3演習問題編

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー3編

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー2編

- ネットワークのトラブルシューティング――レイヤー1編

- スイッチのポートセキュリティ設定

- ネットワークデバイスのセキュリティ設定

- 時刻情報を同期する「NTP」の仕組みと、ルーターへの設定方法

- 「NAT」の仕組みとルーターへの設定方法

- 4種類のACLのルーターへの設定方法

- ACLごとの通過条件設定方法と適用場所、設定コマンド

- 標準ACL、拡張ACL、番号付きACL、名前付きACL――ACLの基礎知識と分類方法

- DHCPとは何か――ルーターでDHCPサーバーを稼働させるための設定方法や仕組み、シーケンス、メッセージの種類、リレー、リース期間

- VLAN間ルーティングの設定と確認

- OSPFv3とOSPFv2の違い、そして設定コマンド

- OSPFを理解する基本的なポイントと設定コマンドの使い方

- リンクステート型ルーティングプロトコル「OSPF」

- ディスタンスベクター型のルーティングプロトコル「IGRP」と「EIGRP」

- ディスタンスベクター型のルーティングプロトコル

- 所定のルーティング要件に対応するスタティックルート(静的ルート)またはデフォルトルートの、ルーティング設定と確認

- コマンドを使用したルーターの設定とネットワーク接続の確認

- 複数のルーティング手法とルーティングプロトコルの比較

- ルーター設定を行うためのCLIの設定と活用方法

- アクセスポートとトランクポート

- VLANで論理的に独立したネットワークを作成する

- ストア&フォワード方式、カットスルー方式、CAMテーブル

- コリジョンドメインとブロードキャストドメイン

- トポロジとメディアアクセス制御を理解する

- デュアルスタック、トンネリング、NAT――IPv6とIPv4の共存方法

- ぶいろく? ぶいしっくす?――初心者でも分かる「IPv6」の基礎

- 至高のネットワークアドレッシング方式学習法

- 究極の入門 プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレス

- 超入門 ネットワークケーブルの種類と配線方式の違い

- ネットワークデバイス(ルーター、スイッチ、ブリッジ、ハブなど)の目的と機能 基礎の基礎

- 新人ネットワークエンジニアがまとめたTCP/IPプロトコルスタックとOSI参照モデルの基礎知識

- CCENT/CCNA取得を目指す皆さんへ

筆者プロフィール 齋藤貴幸

ドヴァ ICTソリューション統轄本部 デベロップメント&オペレーショングループ 2部

情報系専門学校の教員を12年勤めた後に同社へ入社、エンジニアへ転向。沖縄県と首都圏を中心にネットワーク構築業務に携わる。また、シスコ・ネットワーキングアカデミー認定インストラクタートレーナーとして、アカデミー参加校のインストラクターを指導している。炭水化物をこよなく愛する男。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

究極の入門 プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレス

究極の入門 プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレス

プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレスの操作と必要性について、新米ネットワークエンジニアが調べました 至高のネットワークアドレッシング方式学習法

至高のネットワークアドレッシング方式学習法

CCENT/CCNA取得に向けて猛勉強中の新米ネットワークエンジニア。今週はクラスレスアドレッシングを用いてサブネット化したネットワーク構築について調べました ネットワークデバイス(ルーター、スイッチ、ブリッジ、ハブなど)の目的と機能 基礎の基礎

ネットワークデバイス(ルーター、スイッチ、ブリッジ、ハブなど)の目的と機能 基礎の基礎

CCENT取得を約束させられた新米ネットワークエンジニア。今週の学習の成果は? そして先輩(炭水化物好き)の評価は?