DRBD+iSCSIでサクッと作れる、Windows 10の「自動データ複製&冗長化システム」:DRBDの仕組みを学ぶ(11)(1/5 ページ)

DRBDを軸に、データを遠隔地にも即時複製して万が一の事態に備える「冗長化/高可用性システム」の構築テクニックを紹介する本連載。今回は、Windows 10/Windows Server環境の「自動データ複製&冗長化システムの作り方」を解説します。

目次

サービスを止めてはならない環境で活躍する冗長化支援ツール「DRBD(Distributed Replicated Block Device)」を使い、災害対策システムや高可用性WordPressシステムなどを構築するノウハウをお届けする本連載。今回より、基礎編より一歩進んだ「応用ノウハウ」を紹介していきます。

DRBDはLinux上での動作を前提に作られています。しかし、ユーザーが使うクライアントの多くはWindowsだと思います。また社内システムをWindows Server環境で運用するシーンも多く存在します。DRBDはWindows上では動作しませんが、DRBDの仕組みを活用すれば、「Windows環境のデータ」をリアルタイムレプリケーション(複製)するシステムを構築できます。

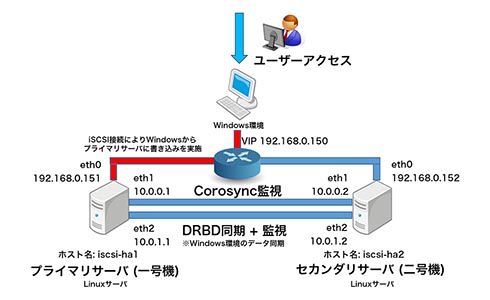

今回は、この「Windows環境の自動データ複製&冗長化システム」を、DRBDと「iSCSI(Internet Small Computer System Interface)」を組み合わせて構築してみましょう。システム構成は以下の通りです(図1)。

ユーザーは、Windows 10のクライアントPCやWindows Serverなど(以下、Windows環境と記述します)から、普段通りにファイルの読み書きを行います。Windows環境とDRBDが動作するLinuxサーバ(一号機)はiSCSIで接続されており、データはプライマリーサーバである一号機へ保存されます。

Linuxサーバ同士で複製する部分は、これまでの連載で解説してきたDRBDによる冗長化の仕組みと同じです。一号機とセカンダリーサーバである二号機間でリアルタイムにデータが複製されます。また、「Pacemaker」と「Corosync」を併用することで、プライマリーサーバである一号機に障害が発生したら、自動的に二号機をプライマリーサーバに切り替えてサービスを継続する運用も可能になります。

iSCSIと関連用語について

今回のシステム構築においては、iSCSIに関連する用語を幾つか用います。最初にまとめて解説しておきます。

iSCSIとは、コンピュータと周辺機器間でデータをやりとりするインタフェース規格「SCSI(Small Computer System Interface:スカジー)」コマンドを、IPネットワーク経由で送受信するためのプロトコルです。サーバ向けのストレージ専用ネットワーク「SAN(Storage Area Network)」を構築するデータ転送方式の1つとして使われています。iSCSIは、光ファイバーを用いる「ファイバーチャネル(Fibre Channel)」と比べ、既存のIPネットワーク(LANの配線)を併用できることから、導入/運用面のコストメリットが高い特徴があります。

iSCSIターゲット

iSCSIの接続先となり、ディスクスペースを提供する側を「iSCSIターゲット」と呼びます。

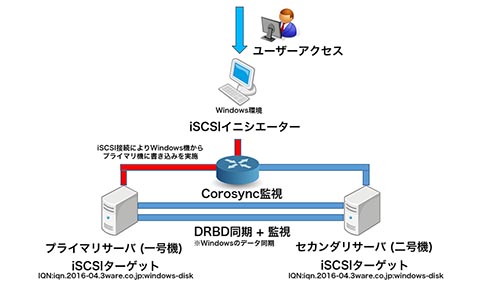

今回構築するシステム構成では、ディスクスペースとなる実際の保存先がLinuxサーバになりますので、一号機と二号機がiSCSIターゲットとなります。

iSCSIイニシエーター

iSCSIの接続元となるクライアントを「iSCSIイニシエーター」と呼びます。今回のシステム構成では、Windows環境がiSCSIイニシエーターとなります。

IQN(iSCSI Qualified Name)

iSCSIターゲットとiSCSIイニシエーターを識別するための識別子を「IQN」と呼びます。年、月、IPドメイン名を使用し、「iqn.」で始まる命名方法を採用しています。iSCSIターゲットに接続する時は、iSCSIターゲットのIQNを指定します。本稿では「iqn.2016-04.3ware.co.jp:windows-disk」を例に使いますが、自社の環境に応じて適宜読み替えてください。

LUN(Logical Unit Number)

「LUN」とは、OSから1台の物理ストレージとして認識される単位のことです。ここでは、iSCSIターゲット側で提供するディスク領域を指します。

これらを踏まえて、前述した図1をiSCSIの役割に読み替えると以下のようになります(図2)。

プライマリーサーバ、セカンダリーサーバは同じIQNを使用します。こうすることで、障害によってシステム上でプライマリー/セカンダリーのサーバ切り替えが発生しても、Windows環境からは常にプライマリーサーバへデータを書き込むように設定できます。また、iSCSIターゲットの起動と停止はPacemakerで制御します。

関連記事

障害時にサブサーバへ自動で切り替える「高可用性WordPressシステム」の作り方 前編

障害時にサブサーバへ自動で切り替える「高可用性WordPressシステム」の作り方 前編

サービスを止めてはならない環境で活躍する冗長化支援ツール「DRBD」。今回は、CMSツールとして多くのWebサイトで利用されている「WordPressサーバ」の高可用性をDRBDで確保する方法を解説します。前編は、必要なソフトウェアのインストールと初期設定までを説明します。 DRBD(Distributed Replicated Block Device)とは何か

DRBD(Distributed Replicated Block Device)とは何か

障害監視ツールなどと一緒に使うことで、サービスの継続提供を助けるDRBD。Linuxカーネルに統合されている機能ですが、上手に使いこなしているでしょうか? 本連載では、DRBDの動作や使いどころを順を追って紹介していきます。 ミラーリングツール「DRBD」によるデータ保護

ミラーリングツール「DRBD」によるデータ保護

「Heartbeat」の適切な導入によってHAクラスタを構成し、Linux上で動作しているサービスの可用性を上げることができます。続いて、肝心のデータそのものを保護できるツール「DRBD」について紹介しましょう。 ここが変わったCentOS 7──「新機能の概要とインストール」編

ここが変わったCentOS 7──「新機能の概要とインストール」編

「CentOS 7」を皆さんどれだけ理解していますでしょうか。CentOS 7は、以前のバージョンから使い勝手がかなり変わりました。本連載では、今さら聞けない/おさらいしたいというインフラエンジニアに向け、CentOS 7の概要と基礎から活用Tipsまでを紹介していきます。- DRBD+iSCSI夢の共演(前編)〜 Windowsドライブをミラーリングで保護 〜

Linux上で動作するオープンソースソフトウエア「DRBD」とiSCSIを組み合わせ、部門内のWindows端末のデータをバックアップするシステムを構築してみよう - OSSとLinuxで高可用システム構築を支援、サードウェア

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.