誰もが研究者の時代? ニコニコ学会βレポート:D89クリップ(58)(6/6 ページ)

ユーザー参加型の学会として発足し、毎回数万人規模の視聴者を集めるニコニコ学会β。6時間の長丁場の模様をレポートする。

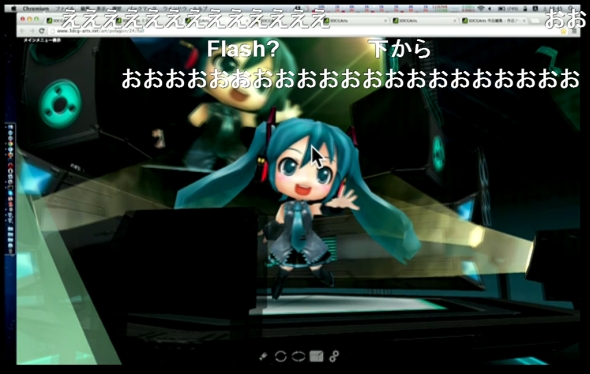

ボカロで史上初の月面音楽ライブをするための研究

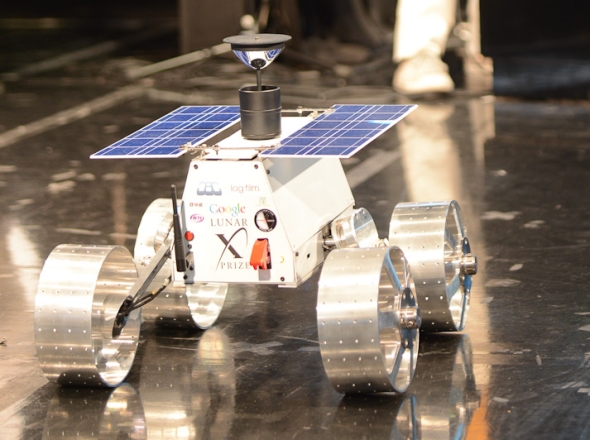

8人目の発表者は金田さん。民間で月面探査ローバーを投入するWhite Label Spaceプロジェクトの活動を発表。

Google Luna X-prizeとしてGoogleが行っている民間月面探査のプロジェクトがある。2015年末までに探査用のローバーを月に投入し、月面での走行や写真撮影を行うことに対して、最優秀チームには2000万ドルの賞金が用意されている。

White Label Spaceでは、単に月面探査を行うだけでなく、初音ミクの映像を搭載して月面でライブを行いたい、という壮大な計画を発表。視聴者からの温かいコメントでニコファーレが埋まった。

目がギラギラするメディアアート

9人目の発表者は、第1回の「研究してみたマッドネス」でも登壇した落合陽一さんで、今回はさらにマッドネスさを強化して発表が行われた。

登壇と同時にいきなり、ニコファーレの全面LEDを20Hz→10Hzとフル発光させ、ピカピカする光が会場を包む中で、視覚を使って脳をハックする数々の作品を紹介。

人間の視覚に錯覚を起こさせるメディアアートをいくつも制作している落合さんらしく、「両眼に微妙に違う万華鏡の画像を見せることで、視野闘争を起こさせる万華鏡」や「白黒のコマを高速回転させつつ高速ストロボ発光を当てることでさまざまな擬色を見せる作品」などを発表。

まさにマッドネス。ぜひ動画で見てもらいたい。

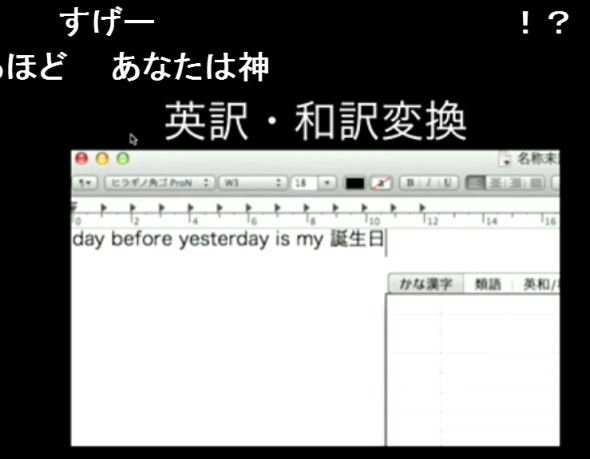

超IME

10人目の発表者がnikezonoさん。キーボードからの入力を受けて日本語に変換するIMEを大々的に拡張した。

- Googleで調べる

- 辞書を引く

- アップロードする

- コピーペーストする

- 書式を整える

などの機能を統合して強化した「超IME」を開発。

日英のIMEを統合して、切り替えなしに日本語/英語を入力できる(別のウィンドウに英訳/和訳結果が表示される)機能や、辞書を自分のFacebook、Twitterから構成して自分にとってなじみのある固有名詞に強い辞書をつくる機能などを紹介。

さらに、インテントなどの書式を整える機能もIME上に備えることで、入力部分であればどこでも使えるように実装。

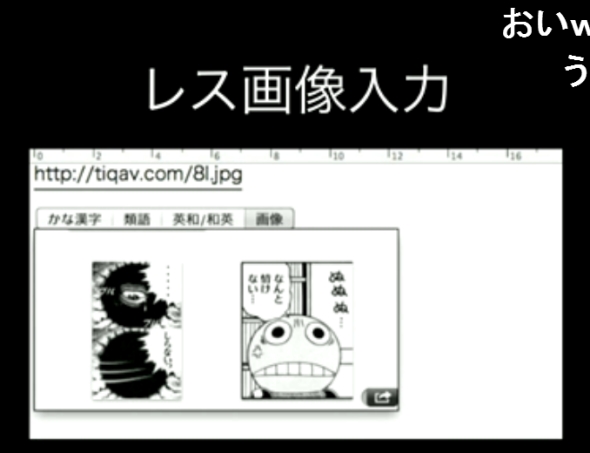

加えて、書く内容までもIMEが考えてくれるように、前回のニコニコ学会βで発表されたレス画像検索tiqavと統合し、単語にマッチするレス画像を自動で探してくれる機能を実装。

このIME、2013年春には実際にリリースされるとのことで、期待している。

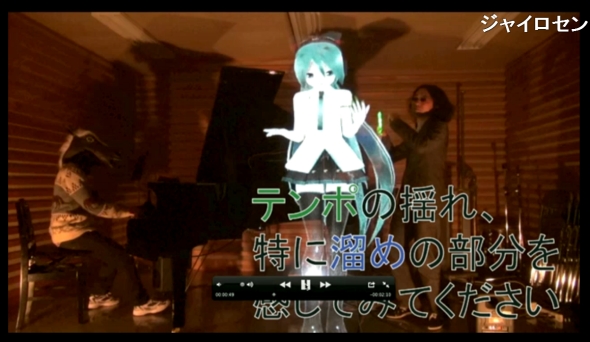

Project SYNCHLOiD

11人目の発表者は第2回ニコニコ学会βシンポジウムで「野生の研究者大賞」に輝いたなヲタさん。

前回発表したSYNCHLOiDは、人間の演奏にVOCALOID側が合わせるテクノロジで、アミッドPのアミッドスクリーンと一緒に「GUMIの日感謝祭」など、VOCALOID関連のさまざまなイベントで発表されている人気の作品である。

SYNCHLOiDをさらに進化させ、テンポが変化するだけではなく、人間の反応によって踊りが大きくなったり、キャラが変化したりする機能を追加し、よりエンターテインメント方向に拡張したのが今回の作品だ。

全力で彼女をつくる

12人目の発表者がTDさんによる「全力で彼女をつくる」。

ある意味で「研究してみたマッドネス」セッションのクライマックスともいえる盛り上がりを獲得、最も多くのコメントでニコファーレが埋まった。とても文章で伝えられるような内容ではないので、動画をぜひ見てもらいたい。

自宅茶会

13人目の発表者林裕也さんによる「自宅茶会」。

専門の道具を一切使わず、自分の家にあるモノだけで小堀遠州流の茶会を実現する試みだ。

七輪でお湯を沸かし、洗面所を手水に見立て、玄関にホースで水をまき、抹茶を泡立てるのはミルクフォーマー、茶杓はその辺で拾ってきた枝、掛け軸は中学の習字課題という茶会だが、参加者によると「とてもリラックスして楽しめた」「案外、家にあるものでお茶会はできる」とのこと。

今回の「研究してみたマッドネス」では、この自宅茶会のような、これまでのコンピュータ系・インターフェイス系から離れた研究も多く発表されている。野生の研究者の範囲が広がっていくのは素晴らしい。

Webブラウザだけで 3DCG 作品がぐりぐり鑑賞できるWebサービス作ってみた

14人目の発表者、3DCGARTSさんの発表は自作Webサービスの紹介。3Dデータの共有サイトとして、レンダリング済みの画像データだけでなく、MMDなどで作成した3DCGの立体データを立体のままアップし、ブラウザ上で移動、回転などグリグリ動かすことができるWebサービスを構築した。

動かすだけでなく、光源を当てたり、光源の色を変えて見せ方を変えるなどのことが、すべてブラウザ上で行える。

今後はサイト上で二次創作や共同製作ができるような機能の追加、スマートフォン版の開発を進めていくとのこと。

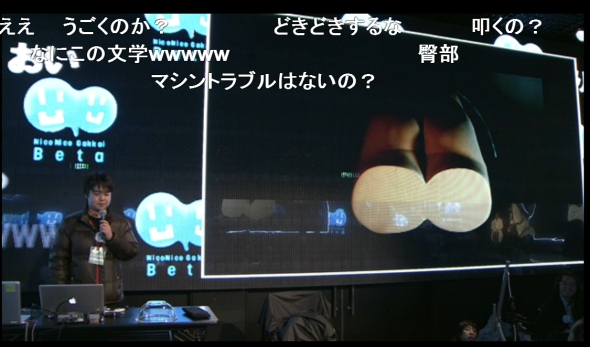

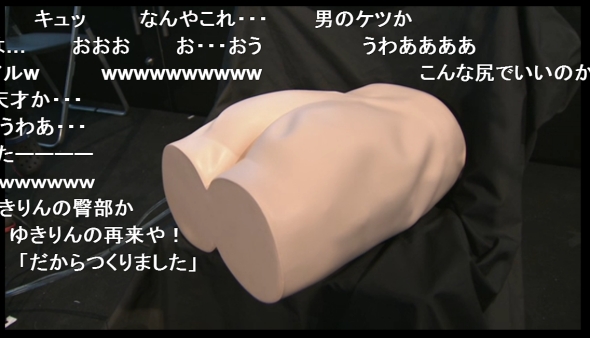

SHIRI

15人目、最後の発表になったのが高橋宣裕さんのSHIRI。

「研究してみたマッドネス」では1つのブランドになりつつある、電通大からの発表である。「夢に、臀部だけで感情を表している尻形ロボットが現れた。これをどうしても現実につくるべきだと思った」という動機から発表が始まる。

ステージ上の幕を開けると、実物大の臀部型ロボット「SHIRI」が現れた。

開発した「大臀筋アクチュエータ」をコンピュータからの指示で駆動させることで、SHIRIがピクピク動く。臀部の状態をさまざまに変化させることで「緊張」「弛緩」などの感情を表現。「研究してみたマッドネス」の最後を締めくくるのにふさわしい、まさにマッドネスな発表である。

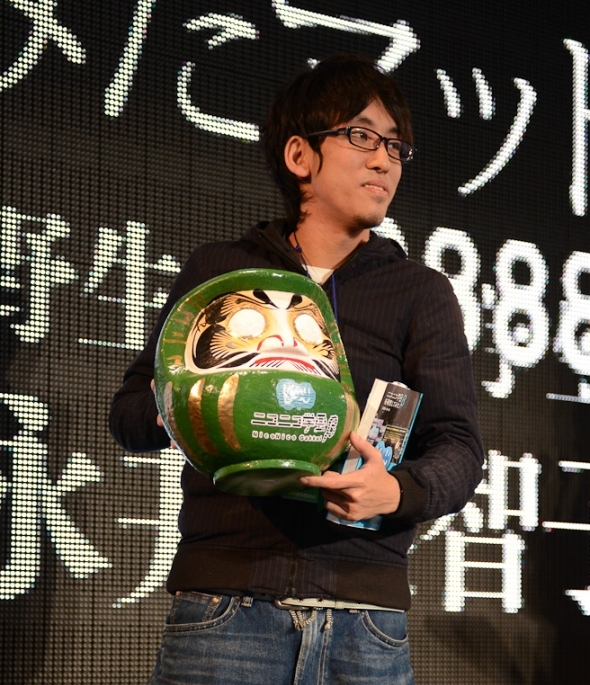

野生の研究者大賞

「研究してみたマッドネス」全員の発表後、「野生の研究者大賞」候補の4作が選ばれる。座長2名と審査員2名がそれぞれ1作品ずつの計4作品を選び、ニコ生のアンケート機能を使った視聴者の投票でその中から野生の研究者大賞が選ばれた。

「野生の研究者大賞」に見事輝いたのはnikezonoさんの超IME。コンセプトモデルでなく、実際に自分でも使える可能性が高い研究に対して大賞が与えられたのは、ニコ生ユーザーの1つの意見とも受け取れ、興味深い。

ほか、スポンサー賞として「アノドス賞」と「クウジット賞」が電気味覚の中村裕美(あぱぱ)さんに授与され、さらに発表に感動したクウジット社長末吉さんから、「もう1つのクウジット賞を、ぜひ彼にあげたい」という発言が飛び出し、臨時のクウジット賞が急きょ「全力で彼女をつくる」のTDさんに与えられた。・セッション:研究してみたマッドネス→表彰式のツイートまとめ

これからのニコニコ学会β

今回のシンポジウムにも多くの視聴者が集まり、コメントで終始ニコファーレのLEDが輝いていた。ニコファーレで学会が行われ、職業研究者も野生の研究者も一緒に発表を行い、多くの人が楽しむということについては、今回も成功したといえるのではないだろうか。視聴者の伸び率も最後まで変わらず、多くの人の関心を集めていたようだ。

とはいえ、一方で視聴数そのものは前回の10万人に対して6万人にとどまり、今後も続けていく上でより新しい人を引き付けていく取り組みが期待される。

ただ、何より野生の研究者としてさまざまな分野の研究者が集まり、ニコニコ学会βの枠が広がってきている様子がうかがえたのは素晴らしいと感じた。第1回のニコニコ学会βでありらいおんさんが発表したことが、第2回のコメントアートセッションにつながり、今回の座長としてデカこなさんが登壇するきっかけになった。今回の本宮さんほか、多くのデータ分析研究家の登壇やコメントでの支持が、ニコニコデータ分析研究会の発足につながっている。

また、2013年3月6日には、東北大学で行われる第75回情報処理学会において、ニコニコ学会β:研究してみたマッドネス特選集として、正式な学会で野生の研究者が発表することとなった。ニコニコ学会βの考えが波及し始めているのは喜ばしい。

早くも今年の4月27、28日には、ニコニコ超会議と併催の形で、第4回ニコニコ学会βが、2日間にわたって幕張メッセで行われる。ニコファーレと違い、多くの人が会場で体験できるイベントになる。ぜひ、会場で見てもらいたい。

- Yamaguchi Mini Maker Faireに西日本のMakerが集結!

- 「Makeすることで世界は変わる」〜「Make」編集長が語るMakerムーブメント

- みんな笑顔のお祭り〜Maker Faire: Taipei 2013

- 生物学からMakerムーブメントまで、ニコニコ学会βの範囲がさらに広がる!

- 人とコンピュータの未来 インタラクション2013レポート

- 開発者のスタ誕「CROSS VS」が開催、おばかアプリ選手権賞は…

- 誰もが研究者の時代? ニコニコ学会βレポート

- メリーおばか! 聖夜にふさわしいおばかアプリ、お台場に集結

- 世界に誇る日本の学生のバーチャルリアリティ力

- 「アドテック東京」で「アホテック東京」を作った話

- 手軽に家電が作れる時代に小さな会社だからできること

- 五輪より熱い!? ベスト8が頂点競う おばかアプリ選手権

- 『FabLife』のインターネット黎明期のようなワクワク感

- JSエンジニアがアドビに聞く “iPhoneでFlashが動いたらアドビはFlashの開発を続けたか”

- 何食わぬ顔で、その荒野の真ん中に躍り出よ

- jQuery MobileなどUIフレームワークの基礎を学ぼう

- Retina ディスプレイを搭載し、薄型化した

- 超エンジニアミーティングに集ったテクノロジ

- 僕らはみんな何かの作り手だ!

- Kinectで巨乳になれるワールドカップ2012レポート

- おばかの“合コン”「ばかコン」、Ruby使いの女子大生モデル・池澤あやかさんも参加

- 【第29回 HTML5とか勉強会レポート】 次のモバイルアプリはどのフレームワークで作る?

- 【第27回 HTML5とか勉強会レポート】 LESSやTwitter Bootstrapで簡単デザイン

- 女子大生が異彩を放った「おばかアプリブレスト大会」

- 【おばかアプリ公開ブレスト ザリガニワークス徹底分解】 分解して振り切って、余白でコミュニケーションを

- 【HTML5とか勉強会レポート Webと電子書籍】 なぜWebではなく電子書籍なのか?

- 【HTML5とか勉強会 Webと家電】 家電のUIになるブラウザ

- 【Qtカンファレンスインタビュー】 Qt5で10億人ユーザーへ、OSSコミュニティ化でますます健在に

- 【第24回 HTML5とか勉強会レポート】 108もあるぞ! HTML5の要素数

- 【@ITスマートフォンアプリ選手権レポート】 学生からプロまで入り乱れてのアプリ合戦頂上対決!

- 【「iPhone・iPadアプリ大賞2011」レポート】 グランプリは生徒と先生が作った役に立つARアプリ

- 【第23回 HTML5とか勉強会レポート】 HTML5のデバイス&位置情報系APIを使いこなせ!

- 作りたい欲求を刺激するMake:07@東工大レポート

- 500作品が競った「Mashup Awards 7」表彰式

- 【第22回 HTML5とか勉強会レポート】 Processing.js、SVG、WebGL。HTML5周辺のグラフィック関連技術

- 【Google Developer Day 2011 Japanレポート】 HTML5で今までにないサイトを作る

- 【第21回 HTML5とか勉強会】 ゲーム開発はHTML5+スマホベースが新潮流

- 【東京ゲームショウ2011】 ゲームは、スマートフォン、拡張現実、そしてナチュラルインターフェイスに

- 第5回おばかアプリ選手権レポート 見よ! コレジャナーイアプリの数々を!

- Adobeが作ったHTML作成ツール、Edgeの本気度

- 【Chrome+HTML5 Conferenceレポート 】HTML5づくしの1日

- 【おばかアプリブレスト会議レポート 】おばかな人知が集結したブレスト会議

- 【15分で体験するApple WWDC 2011 Keynote】「iCloud」が示す「こちら側」を中心とした世界観とは?

- jQuery Mobile+PhoneGap連携でDreamweaverはスマホアプリ開発ツールに?

- 歌あり笑いあり過去最大規模となった技術者の祭典

- 「無料モデルに興味はない」「プログラマは創造的だ」〜セオドア・グレイ氏インタビュー

- Windows 7でも「おばかアプリ選手権」は大爆笑でした

- 4回目を迎えたおばかアプリ選手権、その見所とは

- おばかアプリ作成のための超まじめな勉強会レポート

- Flash CS5のiPhoneアプリ変換機能は無駄にならない

- デザイナだからこそ作れるUXに企業が注目している

- マッシュアップを超えたマッシュアップを−Mashup Awards 5表彰式レポート

- 3回目にして完成形を迎えた「おばかアプリ選手権」

- Web標準に準拠し独自技術Silverlightで補完する

- 3回目はあるのか? おばかアプリ選手権レポート

- クリエイターであるためにFlash待ち受けを出し続ける

- ユーザーエクスペリエンスのadaptive path訪問記

- 第1回おばかアプリ選手権はこうして行われた

- Adobe MAXレポート:Webにおけるグラフィック表現手段としてのFlash

- ケータイ版AIRでFlash Liteの成功パターンを踏襲

- ペパボ社長・家入氏が語る、バカとまじめの振り子の関係

- 植物の「緑さん」がブロガーになるまで

- Chumby開発者が語る 誕生秘話とビジネスモデル

- Mashup Awards授賞式レポート マッシュアップ+ひとひねり=MA4の受賞作

著者プロフィール

高須 正和 @tks

ウルトラテクノロジスト集団チームラボ/ニコニコ学会β幹事

趣味ものづくりサークル「チームラボMAKE部」の発起人。未来を感じるものが好きで、さまざまなテクノロジー/サイエンス系イベントに出没。無駄に元気です。

第4回のニコニコ学会βシンポジウムを4月27、28日(土-日)幕張メッセにて行います。すでに、野生の研究者の自薦/他薦を受け付けています。請うご期待!

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.