低コストでデータの災害復旧対策を実現する新たなSDS「ストレージレプリカ」とは:vNextに備えよ! 次期Windows Serverのココに注目(21)

Windows Server 2016には、新しいサーバーの機能として「ストレージレプリカ」が提供されます。ストレージレプリカでは、どのようにデータを保護するのか、早速試してみました。

ストレージレプリカは下位レイヤーのレプリケーション機能

これまで、マイクロソフトのサーバー製品やWindows Server(のサービス)は、いくつかのレプリケーションテクノロジを提供してきました。例えば、次の表1のようなテクノロジです。

| サービス/製品 | レプリケーションテクノロジ |

|---|---|

| ファイルサーバー | 分散ファイルシステムレプリケーション(Distributed File System Replication:DFS-R) |

| Hyper-V | Hyper-Vレプリカ(Hyper-V Replica) |

| SQL Server | SQL Server AlwaysOn |

| Exchange Server | データベース可用性グループ(Database Availability Group:DAG) |

| 表1 マイクロソフトが提供してきたレプリケーションテクノロジ | |

これらはアプリケーションレベルのレプリケーションテクノロジであり、ディスク障害からのデータ保護とアプリケーションの高可用性や負荷分散、迅速な復旧を可能にします。

対して、Windows Server 2016で新たに搭載される予定の「ストレージレプリカ(Storage Replica)」は、より物理ハードウエアに近い、「記憶域サービス(Storage Services)」のレイヤーでデータを保護するための“ブロックレベルのレプリケーション機能”を提供します。

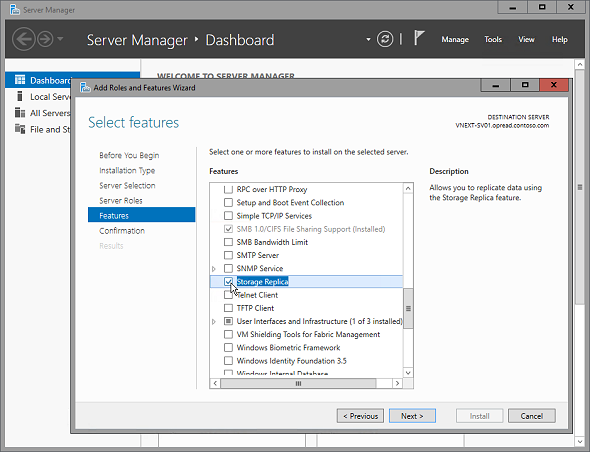

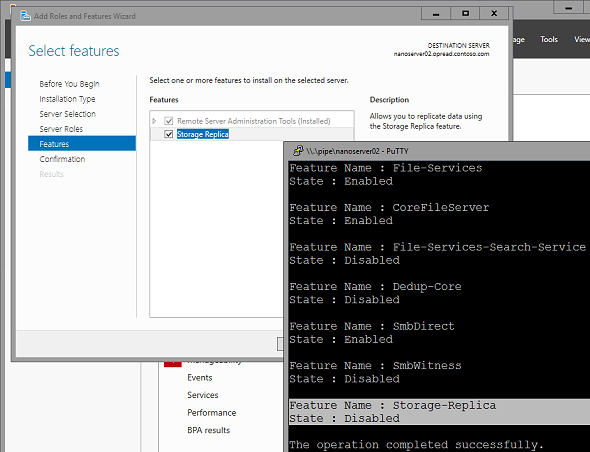

Windows Server 2016の「ファイルサーバーの役割」との組み合わせで利用されることが多くなると思いますが、ファイルサーバーの役割とは関係なく動作する、単独の機能として提供されます。ストレージレプリカはWindows Server 2016の「サーバーの機能」の一つとして、オプションで有効化できます(画面1)。

また、Windows Server 2016のリファクタリング版である「Nano Server」でも、ファイルサーバーの役割(Microsoft-NanoServer-Storage-Package)が組み込まれた環境でサポートされます(画面2)。

- Windows Server 2016の新プレビュー版に「Nano Server」が搭載、その導入と管理方法(本連載第14回)

- 注目のNano Server、その謎に迫る――コンテナー技術との関係はいかに?(本連載第16回)

“データ損失ゼロ”でボリュームをレプリケーション

ストレージレプリカは、「2台のサーバー間」「フェイルオーバークラスターの2つの共有ストレージ間(ストレッチクラスター)」、または「2つのフェイルオーバークラスター間」で構成し、保護対象のボリュームをブロックレベルでレプリケーションすることでデータを保護します。

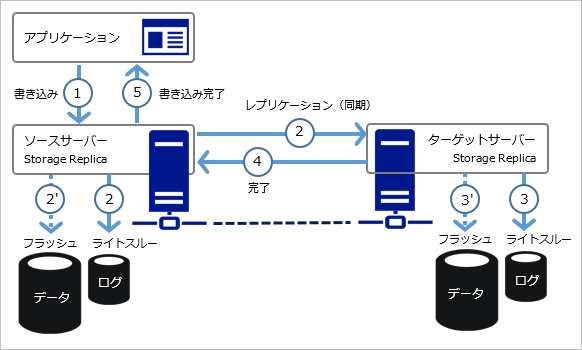

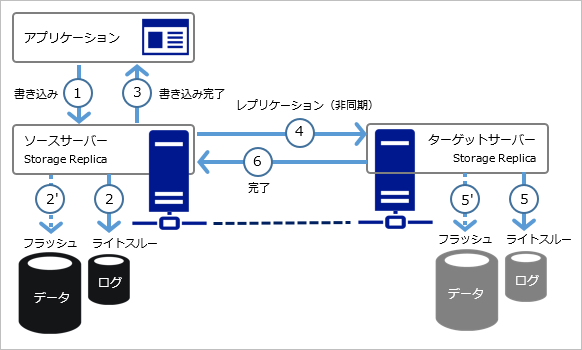

レプリケーションは、レプリケーション元(ソース)とレプリケーション先(ターゲット)にそれぞれ接続された、データ用ボリュームとログ用ボリュームのペア(レプリケーショングループ、Replication Group:RG)間で、「同期(Synchronous)モード」または「非同期(Asynchronous)モード」で構成します。

なお、Windows Server Technical Preview 2の時点では、非同期モードは「2台のサーバー間のレプリケーションでのみ利用可能」という制限があります。

アプリケーションがボリュームにデータを書き込むと、ローカルのログとレプリケーション先のログにログデータが書き込まれます。同期モードの場合は、レプリケーション先のログの書き込みが終了するのを待ってから、アプリケーションに書き込み完了を通知します。一方、非同期モードでは、レプリケーションを待たずに書き込み完了を通知します。

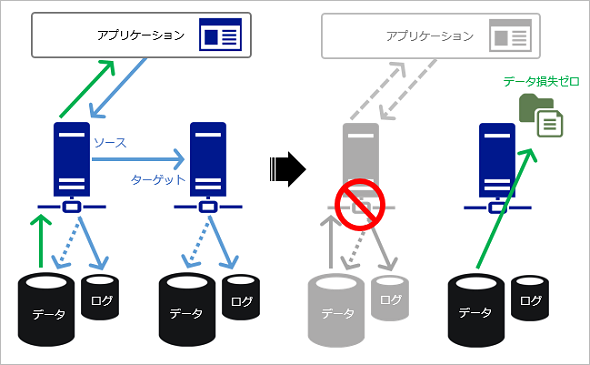

データのディスクへの書き込みはファイルシステムのキャッシュ機能により非同期で行われますが、ログの書き込みはライトスルー(キャッシュとディスクにデータを同時に記録)で行われます。そのため、同期モードのレプリケーションは“データ損失ゼロ”を実現しますが、高速なネットワークリンクが必要になります(図1)。一方、非同期モードは、レプリケーション性能に影響されることなく即座に書き込みが完了しますが、障害のタイミングによってはデータ損失の可能性があります(図2)。

図1 ストレージレプリカの「同期(Synchronous)モード」のレプリケーション。レプリケーション先へのログへの書き込みが完了してからアプリケーションに書き込み完了を通知するため、データ損失はゼロに

図1 ストレージレプリカの「同期(Synchronous)モード」のレプリケーション。レプリケーション先へのログへの書き込みが完了してからアプリケーションに書き込み完了を通知するため、データ損失はゼロに 図2 ストレージレプリカの「非同期(Asynchronous)モード」のレプリケーション。レプリケーションを待たずに書き込みの完了をアプリケーションに通知する。応答性がレプリケーションの性能に影響されることはないため、オフサイトへのレプリケーションに適しているが、データ損失の可能性がある

図2 ストレージレプリカの「非同期(Asynchronous)モード」のレプリケーション。レプリケーションを待たずに書き込みの完了をアプリケーションに通知する。応答性がレプリケーションの性能に影響されることはないため、オフサイトへのレプリケーションに適しているが、データ損失の可能性がある基本的にストレージレプリカはアプリケーションを考慮しません

ストレージレプリカはデータの保護を目的としたものであり、2台のサーバー間、および2つのフェイルオーバークラスター間でのレプリケーションではアプリケーションについては全く考慮されていません(図3)。

ストレージレプリカによるレプリケーション中は、レプリケーション先のボリュームはマウントが解除されるため、アプリケーションやユーザーからはアクセスができない状態になります。

レプリケーションされたボリュームのデータにアクセスするには、「ストレージレプリカの設定を削除するか」「レプリケーションの方向を反転するか」のいずれかの操作を手動で行う必要があります。いずれかの操作を行うと、レプリケーションされたボリュームがマウントされ、ファイルシステムにアクセスできるようになります。

マウントされたボリュームからはデータを救出したり、レプリケーション先のサーバーにアプリケーション(ファイルサーバーの共有など)をセットアップして、マウントされたボリュームをそのまま使用してサービスを復旧したりすることもできます。ボリュームマウント後の対応については、ストレージレプリカの機能の範囲外になることに注意してください。

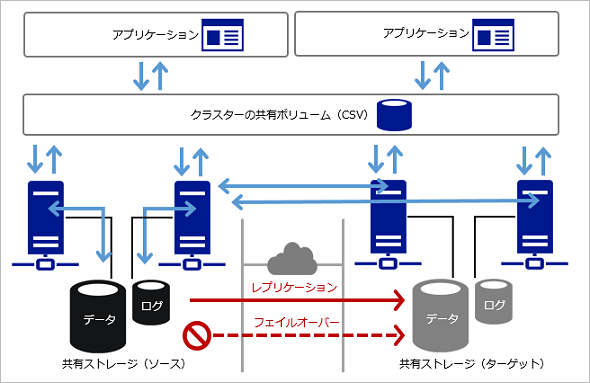

唯一例外となるのが、フェイルオーバークラスター内の2つの共有ストレージ間でストレージレプリカを構成する「ストレッチクラスター」です。ストレッチクラスター環境では、Hyper-Vや「スケールアウトファイルサーバー(Scale-Out File Server:SOFS)」の共有ストレージである「クラスターの共有ボリューム(Cluster Shared Volumes:CSV)」を、クラスター内の2つの共有ストレージで冗長化できます(図4)。

クラスターの共有ボリュームは、それ自体、ノード障害やメンテナンス時にもファイルアクセスを継続できるという高可用性ストレージです。ただし、共有ストレージの障害には対応できません。

ストレッチクラスターでストレージレプリカを構成すると、保護対象の共有ストレージに障害が発生するか、その共有ストレージに接続された全てのノードがダウンした場合に、レプリカデータに自動的にフェイルオーバーするようになります。クラスターの共有ボリュームへのアクセスは一時的にできなくなるため、アプリケーションの可用性には影響しますが、ストレージのフェイルオーバー後に素早くアプリケーションの復旧を開始できます。

記憶域スペースとストレージレプリカでローカル冗長と地理(ジオ)冗長

ストレージレプリカは、本連載第19回、第20回で紹介した「記憶域スペース(Storage Spaces)」と同様、特別なハードウエアに依存しない、ソフトウエアベースのソリューションです。どちらも、マイクロソフトが「ソフトウエア定義のストレージ(Software Defined Storage:SDS)」と呼んでいる機能です。Hyper-Vによるコンピューターの仮想化、Hyper-Vネットワーク仮想化による「ソフトウエア定義のネットワーク(Software Defined Network:SDN)」に続く、SDSというわけです。

- 記憶域スペースの新機能「記憶域スペースダイレクト」を理解する(前編)(本連載第19回)

- 記憶域スペースの新機能「記憶域スペースダイレクト」を理解する(後編)(本連載第20回)

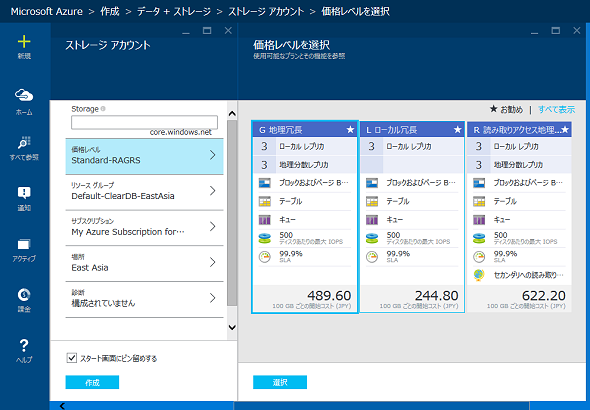

クラスター化された記憶域スペースを利用すると、共有ストレージ(または記憶域スペースダイレクトのローカルストレージ)上に3つのコピー(3方向ミラーを使用)を配置して、データを保護することができます。ストレッチクラスターまたはクラスター間のストレージレプリカと組み合わせると、さらに3つのコピーを別のサイトに配置することが可能です(画面3)。

Microsoft Azureを利用したことがある方なら、聞いたことのあるストレージ構成ではないでしょうか。Azureストレージの「ローカル冗長」ストレージは3つのコピーをローカルのデータセンターに保存し、「地理(ジオ)冗長」はさらに3つのコピーを別の地域のデータセンターに配置します。Windows Server 2016の記憶域スペースとストレージレプリカは、Azureストレージクラスの保護と高可用性をオンプレミスに実装可能にするテクノロジなのかもしれません。

ストレージレプリカの機能はまだ開発途上であり、はっきりしたことは言えませんが、Windows Server 2016の記憶域スペースとストレージレプリカは、Azureストレージと同じようなデータ保護環境を、低コストでオンプレミスに実装できるSDSソリューションとなるのではないでしょうか。

今回は、ストレージレプリカの概念についてざっと説明しました。次回は、2台のサーバー間でストレージレプリカを構成し、そのデータ保護機能を実際に試してみます。

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その6)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その5)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その4)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その3)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その2)

- 「パスワードのない世界」を実現する「Windows Hello for Business」のオンプレ展開をリアルレポート(その1)

- ついに完成、Windows Server 2016 評価版をインストールしてみた

- Windows Server 2016の「サーバー管理ツール」に追加された4つの新機能

- 小規模ビジネス専用エディション、Windows Server 2016 Essentialsの機能と役割

- 管理者権限をコントロールする2つのアプローチ――必要最低限の管理(JEA)と特権アクセス管理(PAM)

- Hyper-Vホストクラスタの新機能(2)──仮想マシンの開始順序

- 速報! Windows Server 2016の正式リリースは2016年9月末に

- Hyper-Vホストクラスタの新機能──仮想マシンのノードフェアネス

- Dockerとの相互運用性が向上したWindowsコンテナ[後編]

- Dockerとの相互運用性が向上したWindowsコンテナ[前編]

- いつでも、どこからでも使える、Windows Server 2016向けリモート管理ツール「サーバー管理ツール」

- Windows Server 2016 TP5の「サーバーの役割と機能」、TP4からの変更点まとめ

- Windows Server 2016 Technical Preview 5の評価方法と注意点

- Hyper-V上のLinux仮想マシンで新たにサポートされる機能

- 実録:Windows ServerコンテナでSQL Serverを動かしてみた

- Windows Server 2016で大きく変わるライセンスモデル

- Windows 10の「ワークプレース参加」はどうなる?[後編]

- Windows 10の「ワークプレース参加」はどうなる?[前編]

- 意外と賢くなったWindows Server 2016のWindows Defender

- パブリッククラウドでDaaSを可能にするWindows Server 2016の新機能

- 実運用への道に近づいた、新しい「Nano Server」[後編]

- 実運用への道に近づいた、新しい「Nano Server」[前編]

- 明らかになった「Hyper-Vコンテナー」の正体(2)――コンテナーホストのセットアップ方法

- 明らかになった「Hyper-Vコンテナー」の正体(1)――その仕組みと管理方法

- ついに日本語版が登場、Windows Server 2016テクニカルプレビューこれまでのまとめ

- 仮想マシンのための「仮想TPM」――仮想化ベースのセキュリティ(その2)

- 物理マシンとユーザーのための「デバイスガード」と「資格情報ガード」――仮想化ベースのセキュリティ(その1)

- “Hyper-Vの中のHyper-V”で仮想マシンを動かす

- ADドメインはもう不要? ワークグループでクラスター作成が可能に――フェイルオーバークラスターの新機能(その3)

- 可用性をさらに高めるクォーラム監視オプション「クラウド監視」――フェイルオーバークラスターの新機能(その2)

- 短時間のノード障害に耐える仮想マシン――フェイルオーバークラスターの新機能(その1)

- WindowsコンテナーをDockerから操作するには?――あなたの知らないコンテナーの世界(その4)

- IISコンテナーの作成で理解するコンテナーのネットワーク機能――あなたの知らないコンテナーの世界(その3)

- 所要時間は1分未満! 今すぐできるWindows Serverコンテナーの作り方――あなたの知らないコンテナーの世界(その2)

- Windows ServerのDockerサポートとは?――あなたの知らないコンテナーの世界(その1)

- 注目のDockerサポートは? Nano Serverは?――Windows Server 2016 Technical Preview 3登場! 新機能ピックアップ

- 「Webアプリケーションプロキシ」はマルチデバイス環境におけるリモートアクセスの“要”

- クラウド時代のセキュリティ担保にはActive Directoryフェデレーションサービスが必須となる?

- 4ステップで理解する「ストレージレプリカ」のセットアップと構成方法

- 低コストでデータの災害復旧対策を実現する新たなSDS「ストレージレプリカ」とは

- 記憶域スペースの新機能「記憶域スペースダイレクト」を理解する(後編)

- 記憶域スペースの新機能「記憶域スペースダイレクト」を理解する(前編)

- Hyper-Vホストから仮想マシンゲストの操作を可能にするPowerShell Directとは

- Windows Server 2016世代のクラウド基盤の守護者、Host Guardian Serviceとは

- 注目のNano Server、その謎に迫る――コンテナー技術との関係はいかに?

筆者紹介

山市 良(やまいち りょう)

岩手県花巻市在住。Microsoft MVP:Hyper-V(Oct 2008 - Sep 2015)。SIer、IT出版社、中堅企業のシステム管理者を経て、フリーのテクニカルライターに。マイクロソフト製品、テクノロジを中心に、IT雑誌、Webサイトへの記事の寄稿、ドキュメント作成、事例取材などを手がける。個人ブログは『山市良のえぬなんとかわーるど』。

関連記事

セカンダリサーバー不要でBCP/DR対策を実現する「Azure Site Recovery」の提供を開始

セカンダリサーバー不要でBCP/DR対策を実現する「Azure Site Recovery」の提供を開始

日本マイクロソフトは2014年10月9日、「Microsoft Azure Site Recovery」の正式提供を10月3日から開始したことを発表した。また、導入支援パートナー16社がソリューションを提供することや、Windows Storage Server 2012 R2を搭載したNAS製品を提供する3社がバックアップソリューションを提供することも発表した。 Azure Site Recoveryは災害対策の“切り札”となるか?

Azure Site Recoveryは災害対策の“切り札”となるか?

マイクロソフトが「Microsoft Azure Site Recovery」のプレビュー提供を開始した。このサービスは、オンプレミスの仮想マシンのレプリカをMicrosoft Azure上に作成してバックアップする災害対策ソリューションになる。 クラウドでDR対策の常識が変わる! Microsoft Azure復旧サービスの全機能が正式公開

クラウドでDR対策の常識が変わる! Microsoft Azure復旧サービスの全機能が正式公開

2014年10月3日、マイクロソフトは「Microsoft Azure Site Recovery」でプレビュー提供していた一部の機能の正式提供を開始しました。正式提供された機能は、オンプレミスのシステムを直接クラウドへレプリケーション/フェイルオーバーする機能になります。 Hyper-VからAzureへ、仮想マシンの直接レプリケーションが可能に――Azure Site Recoveryアップデート

Hyper-VからAzureへ、仮想マシンの直接レプリケーションが可能に――Azure Site Recoveryアップデート

Hyper-V仮想マシンのレプリケーション保護サービス「Azure Site Recovery」に、新しい展開オプションが追加されました。スタンドアロンのHyper-Vサーバー上にあるHyper-V仮想マシンを、直接Microsoft Azureにレプリケーションできるようになりました。これまで必須だったVirtual Machine Managerの管理環境を用意しなくてもできるのです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.